仏像彫刻の方法、その制作過程 ![]()

| 彫刻教室に通い始めて丸2年。 自分なりに挑戦出来るようになってきたので、今後の制作の参考としても、主な過程 を記録に残そうと思っています。 |

||

| 「彫刻の方法」項の 「記載項目」、及び「項目へのアクセス」は、目次付本ページ からどうぞ! その他、仏像彫刻の全項目に関しては、”仏像彫刻へ”からもどうぞ! |

||

| |

|||||||

| 4.制作過程;R2 | |||||||

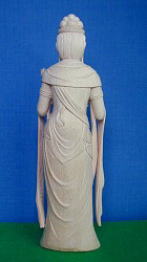

| 1)聖観音立像; 大きさ(像高)-髪際高で六寸(18cm)、(H22.10制作完) | |||||||

ⅰ)材料 ⅱ)下図(下書き)   |

ⅰ)材料(教材として一式で購入); 材質は檜で、 a) 仏像用角材(215*74*53mm) b) 蓮華座用丸材(Φ78~118mm、3種) c) 光背用丸材と角棒 ⅱ)角材に像の下書き(下図); ① 手本の像画に縦横マス目(1つ:18mm)線入れ ② 角材に同間隔の縦横マス線書き ③ a)・b)を合わせ、カーボン紙を挿し込み、像の輪郭 を角材に写し取る。 |

||||||

| 注記; 制作する像を少し変更しました! (変更の像は、教科書内の参考写真像⇒) |  |

||||||

ⅲ)木取り・大荒;     |

鋸・平ノミを使って余分な部 分をおおまかに削る。 ①マス目線上を、像の輪郭線 手前まで鋸でひく。 ②鋸と平ノミを使い、像の輪 郭線まで(鋸目を目安にす るなどして)削りこむ。 |

||||||

| ⅳ)荒彫り; | |||||||

|

全体の輪郭を彫る。 ①大振り(5分)彫刻刀を使って、大まかに輪郭を彫り出し ていく。 ②マス目線を入れ、像画のマス目線上の寸法に近づける。 |

||||||

| 両手が上がリ、天衣部が両側にあるだけで、胸・腹部の彫り 出し・測定が、試し彫り像に比べ、こんなに難しくなるとは! |

|||||||

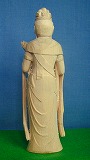

ⅴ)中彫り;    |

体各部を彫り出す。 ①両腕側の天衣を、穴あけ・小鋸で体部から切離す。 ②全体のバランスを見ながら、各部を彫り出していく。 ③各部の輪郭を鉛筆で描き、仕上げ の形に近づける。 |

||||||

| 実は、本像は教科書内の参考写真(正面)のイメージのみで 側面図も無く、勝手流で進めて大変な事になっています。 (腕の位置や天衣の形がなっていない状態..反省中!) |

|||||||

ⅵ)仕上げ彫り;    |

体各部を仕上げる。 ①衣や手足を彫る ②顔、頭部を彫る。 ③目、口を仕上げる。 |

||||||

| 特に、左肩の位置が前過ぎ ました。 上記しましたが、もっと中彫り に意を注げば、仕上げでこね 回し、バランスを崩したり、削 り過ぎて細る事もなくだろう事 を感じています! |

|||||||

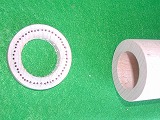

ⅶ)光背(円光と放射光)  ⇒ ⇒  ⇒  ⇒ ⇒  |

本 で、ホームセンターで見つけたΦ50mmの丸筒を輪切りにし、 内側を更にくり抜く事としました |

||||||

②側面に下穴あけ; 放射光用16等分の下穴(1.5mm) ③内面くり抜き用穴あけ; 糸鋸で円光の厚みを3mm位とすべく、 円周に沿って、下穴(1.5mm)を出来るだけ多くあける。 (糸鋸作業中に薄肉厚となる光輪が割れぬ様、安全をみて) ④内面くり抜き穴仕上げ;肉厚約2.5mm ⑤側面に放射光用穴;②の下穴Φ1.5を→Φ2mmに拡大。 ⑥放射光挿入;Φ2mmの丸棒を先端を細くして..と思ったのです が...爪楊枝がΦ2mmで先端細く..で楊枝を流用! ⑦完成;見本画(像の大きさ不明)では放射光はもっと細い! これは、チョット太目ですが’マッイッカ(^^♪’ |

|||||||

| 追記2;放射光(光芒)の再制作; a)中心に蓮華 b)&c)放射光は傾斜 横全体視    |

上記の放射光は、下記による”仏像彫刻でのやり方に 則っていない”との指導を受け、再制作しました。 a)円光の中心に蓮の花を置く。 b)放射光は前方に向かって放射の形にする(角度をつける)。 c)放射光を支える支柱は、先端が前方へ曲がった形状 の座にして、a)の蓮の花の裏側から取り付ける。 再制作にあたっては、更に下記を施しました。 (方法は彫刻の方法-6)内を参照) 1)円光は、2mm厚(巾5mm)の檜工作材を熱湯につけ、 小径の丸いビンに巻きつけながら曲げ、乾燥後接合。 2)放射光は、より細くしΦ1.6→Φ1.0位に先細にしました。 |

||||||

| 元(聖観音2)に戻る | |||||||

| |

|||||||

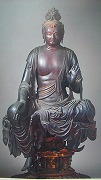

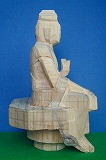

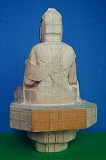

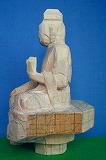

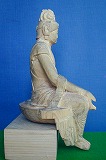

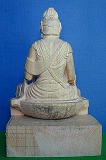

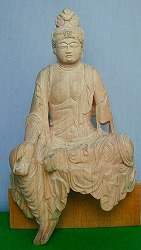

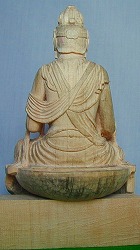

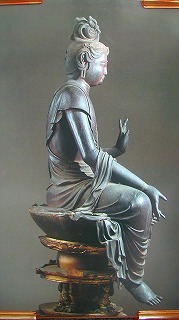

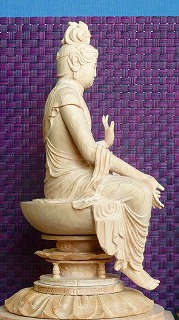

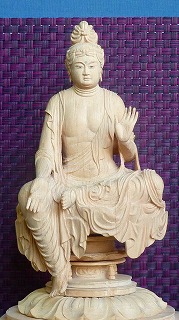

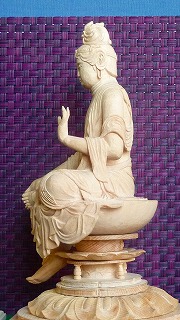

| 2)菩薩半跏像(伝如意輪観音); 大きさ-八寸(坐像4寸)の半跏像(座面-髪はえ際:約12cm) (H23.2制作完) | |||||||

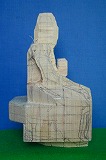

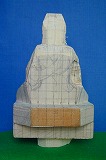

ⅰ)材料、ⅱ)下図書き; (↓下図例)   |

0)手本:「如意輪観音」 ⇒ (魅惑の仏像23:毎日新聞社刊) ⅰ)材料;檜 (w150*d125*h220mm) ⅱ)像の下書き 下図は、写真をパソコンに取り 込 んでマスメ線(半=12mm)を 入れ、印刷したもの(前記)。 |

|

|||||

| |

|||||||

ⅲ)木取り・大荒;('10/7/27記)    |

鋸・平ノミを使っておおまかに 削る。 ①マス目線上を、像の輪郭 線手前まで鋸でひく。 ②鋸と平ノミを使い、像の 輪郭線まで削りこむ。 |

||||||

ⅳ)荒彫り;(’10/8/15記)     |

全体の輪郭を彫る。 ①大まかに輪郭を彫り出 していく。 ②マス目線を入れ、像画 のマス目線上の寸法 に近づける。 |

||||||

| 見本の像が無いので、写真画と にらめっこで、彫り進める |

|||||||

| ボヤキ!;4番目の孫が生まれ、娘と長女(4歳)・新生児(次女)が里帰り中! で、孫(長女)の相手で遅々として彫りは進みません!! それにしても、見本の像が無く、見本写真では裳や天衣、変形の蓮華座など、位置取りが複雑で良くわからず、泣きそう! 写真画(レンズ口径やアングル位置)からの見え方や位置の違いを是正する為、図面を引くべきだったのかも知れません!! 自由課題の最初にしては難しすぎたような...”ホレタ像なら二体目もある”位な気持ちで(一体目!)気楽に取り組みたいと思います! |

|||||||

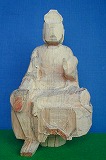

ⅴ)中彫り;(’10/11/9記)     |

体各部を彫り出す。 ①随時マス目線を描き 全体のバランスを見 ながら、各部を彫り出 していく。 ②髻、顔、手、衣紋など、 鉛筆で輪郭を描き、仕 上げ の形に近づける。 |

||||||

| 上記写真の様に、左手・前部が削っている最中に折れてしまいました!(つい出っ張っている左手部を握った為) とはいへ、左脇腹部が削り難く、本物(国宝)も後付け部分で有る事から、同様にすべきか迷っていた所なので、上手い具合に折れてくれ た(像が察してくれたような..!?)のでそのまま彫り進めています。 |

|||||||

| ⅵ)仕上げ彫り; | |||||||

| 見え隠れする”裳や天衣”の流れが複雑で、天衣の流れはつかんだものの、”裳”は基本とは異なる着付けをしていると思いつき、やっと 流れがつかめ、教室の先生に相談し了解をいただきました。 先生も彫った事がないという事なので、仏像としての全体的なアドバイスを 受けながらも、細部は写真集とにらめっこしながら...今年中には何とか仕上げたい!!と思っています。('10/11/11) |

|||||||

| ⅵ-1) 衣紋線等の彫りだし; | |||||||

|

随時マス目線を描き、バランスを見ながら、衣紋の線を 全体的に彫りだして、ほぼ見本に近い配置でつながった ので、全体の仕上げに入ろうと思います。 |

||||||

| 本彫刻の複雑さ、難しさ! 勉強になりますが、他に色々 私事が重なった事もあり、今回は随分時間を要していま す! で..、 |

|||||||

| 台座は、本物(国宝)は下半分が後補(後付)ながら豪華 で、とても模刻するには手におえなく思え、先生に相談。 単純な形状でいこうと思っています。(2010.12.5) |

|||||||

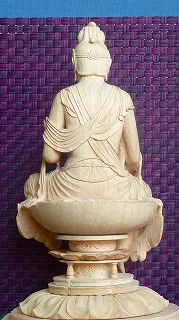

| 追記)天衣の流れ;判りにくい背面の天衣の形は、下記により出来た形と理解しています。 | |||||||

| (背面の天衣の形について、”天衣同士が背面で交差し..”等とし、誤解を招く解説(本)もありますので、参考までに記しました) | |||||||

| ⅰ)背面の天衣の形 ⇒「豆知識-菩薩半跏像」内の解説も参照下さい。 ⅱ)前面の天衣の流れ | |||||||

|

|||||||

| 実際に、”薄布or手拭”などで試してみると解り易いと思います。 | 元(着付け)に戻る | ||||||

| 余談);仕上げ中の「倒れ」「汚れ」対策 | |||||||

| a)「倒れ」対策; 彫りの途中、仮台座に乗せて状態を見ますが、 ヒョンな事で、像を倒してしまう事が有ります。 そんな状況のまま 手足の仕上げに入り、倒れて指が折れる惨事!に遭遇。 で、最終の台座固定でも必要になる”ほぞ”を先に本体に嵌め込 み、仮台座には大きめの穴をあけて、抜き差し簡単で安定して 仮台座に乗せられる様にしました。(遅まきながら!) |

⇒ ⇒  |

||||||

| b)「汚れ」対策; 仕上げでは、綿の薄い手袋をし、手の油などか らの汚れ防止を図っていますが、仕上げ前に像についた汚れを 拾って、仕上げた部分が汚れてしまう事があります。(特に本像 は、細かい彫りがあちこちに有り、その傾向大!)。 で、仕上げ中の部分とそのバランスをみる範囲以外を、 包帯で覆い、汚れの拡散防止を図りました。 この包帯巻きは、 細かい指部分など何重巻きにすることでクッションともなり、 破損防止にも役立っているように思えます。 |

頭部の仕上げ中 手足の仕上げ中 |

||||||

| 追記:次の”毘沙門天”では、包帯巻きを、手・腕や顔・頭部など、部分的に巻き、汚れ対策以上に”クッション”性を重視しました。 | |||||||

| 追記2:赤(青)鉛筆で;彫像中に都度描く”(ガイド)線”は、黒の鉛筆を使っていますが、黒鉛粉が”汚れ”の大きな要因にもなっています。 そこで、同好の士に言われ、特に中仕上げ以降では、赤(青)鉛筆を使う様にしました。 |

|||||||

| ⅵ-2)本体部、仕上げ完としました!!(記・2011.1.21) | |||||||

| 本体部、やっと仕上げ完了!! (というより、不足を感じながらも、これ以上

刀を入れる事が怖く!?完としました) 瞳には、パソコンで茶系黒を写真用紙に印刷し貼ってみました(本物は”練物or黒曜石”の嵌め込み とか)が... 表情がはっきりしました!! |

|||||||

| ⅶ)台座の制作(記・2011.2.21) | |||||||

| 本体完から1ヶ月、簡略化した台座で! と取組みました (本物は、四天王?が華盤下から支えている!等、細かく難 しく思え..) が、中々落着いた形にならず..で、先生にアド バイスを貰いながら、ようよう!完成とさせました。 |

|

||||||

| 右写真内の反花は、課題用教材では円盤で花弁の反りも加工され ていますが、自由課題では全て自前で削り!、時間を要しました。 |

|||||||

| 趣味の彫刻という事で!上下敷茄子の背面に私に関する”家紋やイニシャル”を刻んでみましたが..(遊びすぎかなァ~) | |||||||

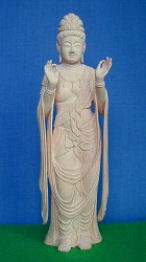

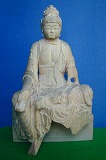

| ⅷ)制作完了!! 本物との比較 | |||||||

| 本体及び台座の仕上げも終えたので、組上げて制作は完了!!(大分時間がかかりました!がホット一息です!) 出来上がった像は、回転座つき飾り台に飾る事としました。 |

|||||||

| ・本物の像との比較; ”模刻(まがい)で作ろう...” と取組んだので、参照した本物の写真と並列して比較してみます。 |

|||||||

| ・像高(頂上-右足先); 本物:137cm 、本模刻:21cm (約1/6) ・本物の写真:「魅惑の仏像・23 ”如意輪観音”」(毎日新聞社刊:1992.12発行)内より抜粋 |

|||||||

| 追記:本像の参考写真集(H24.10); 本作では、上記写真集を参照しましたが、その後、図書館で見つけた大型本、 「日本仏教美術の源流-全2巻(奈良国立博物館篇・同朋舎出版)」には、前後左右の写真の他、半跏部の上部目線から、また 台座下部からや、その他部分拡大などの写真が掲載されています。(ウーン!遅かった! 次回挑戦時は...) |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| 部分拡大; | |||||||

|

|||||||

|

|||||||

| ご覧の通りで、特に、顔を含む頭部・胸厚・手等、どうしても彫りきれず、大きめ・太めになってしまいました。 かといって、 これ以上 刀を入れると、バランスや表情が更に悪化しそうで...今の実力では精一杯といったところです!!。 |

|||||||

| また、両肘の張り(肘張り)が少々不足していますが、これは、荒・中彫り段階での観察不足で..至りませんでした! [不足部分を挙げると、きりがなくなり(今後、冷静になると益々)...で、この辺で公開(後悔?)はやめます!!] |

|||||||

| それにしても、本物の”凛としたお顔、そのすごみ・迫力”には、あらためて感服させられます。 到底近づけませんが... | |||||||

| 複雑な天衣や衣紋線など写真集とにらめっこ!しながらの本模刻は、彫る上での表現の仕方等、大変勉強になりました。 | |||||||

| これで像の立体把握も出来たので、またいつか(技量と度胸!をあげてから)、挑戦してみたい一像です。 | |||||||

| 追記:東京芸大・研究報告発表展(H28.4)にて | |||||||

| 摸刻像(博士学位取得)の制作にあたっては、まず”塑像”を造って制作したとのこと。(やっぱり...私は無謀でした!) お顔の彫り様、その出来栄え等を含め、写真で見る本物像がよく再現されており、これぞが”摸刻!”と感心しました。 (その他報告内容の一端については”本造の豆知識”内や、”近況No52”内を参照ください) |

|||||||

|

|||||||

| 元(作品ー菩薩立像)に戻る | |||||||

| 仏像彫刻Topに戻る 彫刻の方法Topへ戻る 元(作品ー菩薩半跏像)に戻る | |||||||

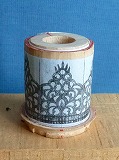

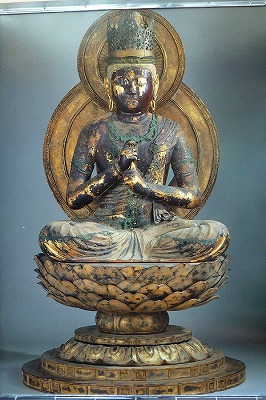

| 3)大日如来の制作;像の大きさ-1尺(坐像5寸) (H24.9制作完) | ||||||

| ⅰ).宝冠造り; | ||||||

| 当初、本物の像が彫金製の宝冠や胸飾等をつけていることから、ケント紙に模様を切り抜き、 アクリル絵の具で彩色したものを作成してみました(紙製宝冠⇒右写真)。 が、先生に、 ”彩色しない像には、木地の方が良い”との指導を受け、彫金の模様風に彫ってみました。 (胸飾や腕釧(腕輪)などは、像に彫り込む) |

紙製宝冠 |

|||||

| 追記:紙を使用する場合は。伝統的には”渋紙”(反物染色の型紙などに使用される)を使うとの事。 実際に使用してみると、切り口が鋭利で、模様が明確にでます。 但し、染色型の様に、その後何度も 染色に使用するわけではないので、入手困難なら同様に切り口が明確にでる”ケント紙”でもOKかと。 |

||||||

| 宝冠(木彫単体)作りの概要; | ||||||

| ⅰ) 外形40□から丸棒へ加工⇒中心にΦ10キリ(ドリル)で穴あけ⇒Φ30まで拡大(丸刀と外刃ノミ使用) ⅱ) 市販丸筒(Φ30)を工作時の保持材として内側にはめ込む。(⇒写真a) (保持丸筒には、宝冠材内径拡大に応じ、紙を巻き付け隙間が無い様に調整する)ⅲ) 保持丸筒を嵌めたまま、宝冠材外側部を加工。 ⅳ) 図柄を手書きし、スキャナーでパソコンに取込み後、縮尺して印刷した下絵を外形部に貼る(⇒写真b) ⅴ) 下絵模様に応じ、前記ミニルーターでΦ1.2キリ穴を明け、Φ1.2カッターで拡大。 ⅵ) 切出す模様が見やすい様に、保持丸筒に巻く紙を黒色にする(⇒写真c)、彫刻刀で細部仕上げ、⇒宝冠完成(⇒写真d) ⅶ) 像の頭部を、作成した宝冠が載るように加工(⇒写真e) |

||||||

| 保持丸筒により、厚みの最薄部は1mm程までに加工出来ました。 本丸筒は、宝冠をはずした時の保護用として引き続き使用。 | ||||||

a)補助の内筒と宝冠筒 b)下絵の貼付け c)内筒の黒染め d)宝冠の完成 e)宝冠載せ頭部形状 |

||||||

| 出来てみると、胸飾等を含め、確かに彩色しない像には、木彫(肌)の方が馴染んで落ち着いた感じです。 | ||||||

| 追記:ある同好の士が、象の牙に象牙を使おうとしましたが、”木彫の方が良い”との指導を受けたそうです。 これも、同じ趣旨の指導だと 思います。 |

||||||

| 追記2:この小像の保持丸筒には、サランラップの芯(ボール紙製の丸筒)が合いました!; この像を外部に持ち出すのに宝冠を被せたまま 保持するには上記木製丸筒では髻と干渉してダメ! で、探しあてました。 紙製とはいへ丈夫で、最初から利用すれば良かった!! |

||||||

| 元(作品内)に戻る | ||||||

| ⅱ).蓮華部の制作概略; | ||||||

| a)蓮肉部; (注;加工以前の”円弧形状を決める上での考慮点”については、後記内を参照下さい) | ||||||

|

||||||

| 3.中彫りの円弧成形 では、別記の”補助具”を利用しています。 | ||||||

| b)蓮弁; 葺き蓮弁 | ||||||

| ・蓮弁貼り付けまでの過程; | ||||||

|

||||||

| 1.の24等分線は、蓮弁の”魚鱗葺き*”用(1・3・5段用12等分と2・4・6段用12等分) [*全12等分での”寄せ葺き”法も有] 2.の型紙は、パソコンで作成。 蓮弁長さは1~5段共通で側面部のみ各円周に合わせ細くなる。 6段目は他より長い。 3.、4.の円弧側成形には、手持ちのたたきノミ;”浅丸24mm” を使用(円弧部形状にほぼ合った)。 5.では、今回の蓮弁は薄く、段毎の重なりも密接しているので、蓮弁表側は中仕上げ状態で円弧部に木工ボンドで貼 りつけ後 ”次段用の成形(貼り付けた蓮弁下部を円弧形状に沿って削る)と、表側面の仕上げ” を各段毎に行った。 |

||||||

| ・蓮弁の”加工工程”; 各工程での使用刃物は下記。 | ||||||

|

①は9mm厚の板からノコギリで切り出し。 ②の円弧側曲面加工; 浅丸24mmたたきノミ。 ③から④への蓮弁外形形状出し; 15mm平刀。 ⑤~⑦の蓮弁表側加工; 極浅丸15mm、丸刀6mm、 ⑧の蓮弁先端裏側加工; 小刀6mm ⑨の蓮弁表側の仕上げは、実際には上記5.の工程で 蓮肉円弧部に貼りつけてから実施;③~⑦の刃物 |

|||||

| 蓮弁が72枚と多いため、少しでも効率が上がる様、 各工程では、各段用12枚づつを加工後、次工程へ移る という作業で進めました。 |

||||||

| 元(作品内)に戻る | ||||||

| 追記:蓮弁・張り出しの位置決め (H26.10) | ||||||

|

||||||

| ⅲ).本物との比較; | ||||||

| 模刻として取組んだので、参照した本物の正面写真と比較してみます。 | ||||||

| ・大きさ; 下図内参照、 本物比・本模刻は 約1/5 ・本物の写真:「魅惑の仏像・28 ”大日如来”」(毎日新聞社刊:1996.10発行)内より抜粋 |

||||||

| a)全体像; (全高: ・本物: 152.6cm ,・本模刻: 29.5cm ) | ||||||

|

蓮弁を貼った蓮華部の下方 が、幣制作の像では丸みが 足りません。 (四角張っている) |

|||||

| これは、蓮弁を貼る蓮肉部の 円弧が、”膨らんだ形状(下図 ・丼型)”のためで、蓮弁を貼っ て、下部にいく程厚みが増す のを考慮し、下図の様なもっ と”茶碗型” にすべきでした。 |

||||||

| 今後への大いなる考慮・反省 点です。 |

||||||

| b)坐像部; (像高: ・本物: 98.2cm ,・本模刻: 19.5cm ) | ||||||

(図内”罫線(マス目線)”は、彫像用に描き入れた線です(”マス目線描き”については別項参照下さい)) |

||||||

| ⅰ)体部; ・一番の相違は、上腕が少々短く、また特に左腕の肘張り角度が小さい事。 上腕の短さは、臂釧部での両手切離しに よる寸法縮小を考慮しないまま接合・仕上げた結果で反省。(今後は切離し前の寸法取りに配慮要)。 |

||||||

| 追記:上腕の短さの修正:臂釧部で切離すと切り代分短くなりますが、その分長めに木取りする以外に、臂釧の一部として”マチ材”を 加え”腕の長さを調整”する技法がある様です。(東京藝大・保存修復研究室HP・Online Lecture7内に記載あり) ⇒元に戻る |

||||||

| ・肘張りが不足なのは前作・菩薩半跏像でも同じ。何となし貧弱感も..(自分を反映して!? などと言っている場合でなく..) 仏像としての崇高さ・包容さを感じる上で(特に、如来や菩薩では)大切な要素とも思えてきました。 今後は心して..。 ・衣紋(襞)の表現。 特に右足部が左と同じ様にやってもうまく対称に彫れない(技量の未熟さ?、右利きのせい?..)。 ・”智拳印”は両親指先とも中指内側に入るとの指導を受け、途中から修正しましたが、左手側は修正しきれていません (胸部側で、よくよく見なければ..(多分)彫った本人にしかわかりません!が..)。 その他色々... |

||||||

| ⅱ)顔部; 特に”首~顎”部がもう少し細め、”口つき”も微妙にもう少し”への字状”にし、”上唇”も厚みが少々不足(結果→鼻の 下が長く!..私に似てい無い!!)ですが..大変微妙で、刀入れが怖く..お顔は本当に難しい...!! |

||||||

| ⅲ)光背; 少々小さめ。 本物を拝観したことが無いのですが、写真集の像データ内に”膝張り長”より大きめの数値が記してある 事を、制作後気付きました。 ”写真では最奥部が細めに写っている”事を考慮しなかったのが原因で、制作準備時の 配慮が足りませんでした。(それにしても実物は、膝張り長より大きい径?。 いずれ本物を見る時は確認せねば!!) |

||||||

| 前作”菩薩半跏像”と同様、不足部分を挙げると、きりがなくなり..で、この辺で公開(後悔?)はやめます!! 模刻は、”まがい”にはなってしまいますが、大変勉強になります。 |

||||||

| 追記:京都での作品展(概要は”近況の項”に記載)にて(H24.11.初) | ||||||

| 機会があり、若い京仏師の方に、本作へのご批評とご指導をいただけたので、概略を下記します。

(この方は、仏所を構える仏師一家の 仏師で、ご自分でも数年前に模刻した事。また、今”東京藝大大学院”で等身大で模刻している学生のアドバイザーもしているとの事でした) |

||||||

| ・全体として”バランスも良く丁寧な仕上げで出来が良い”。 蓮弁72枚の蓮華座も”鎌倉期の雰囲気をよく捕らえている”とのお褒め、ねぎらい。 ・前記の”上腕の短さ”や”頭部及び体部の奥行きの少なさ”へのご指摘の他、”左足の指はもう少し腿内に沈ませた方が良い”等のご指導。 |

||||||

|

||||||

| この方は、教室で講師もされており、褒め方もお上手(他の教室には甘い?)かと..(それにしても嬉しい事では有りました!) | ||||||

| 元(近況・作品展)に戻る | ||||||

| 追記2:藝大生の”大日如来・模刻像”を観てきました。(H24.12.下) (於:藝大・博士論文発表会。 概要はこちら) | ||||||

| 上記追記で触れた模刻像。 台座や光背を含め、像全体が金で”漆箔”され(下地として、麻布で覆い、錆漆で地固めしてい るとの事)、頭部は青系で彩色。 宝冠や胸飾・腕釧なども付けられ、造像当時さながらに再現された”まばゆいばかりに光り 輝く像”。 その出来栄えに感心し、圧倒されました。 が、ふと思ったのは、... 展示会場の採光の反射光(特に胸や結跏趺坐面から)で、顎下が光り、折角のお顔が遠目には変って見えてしまうそのお姿 に、成るほど、これほどの光り輝く像は、お堂の薄明かりや蝋燭の灯の下にあってこそ壮大な真価が発揮されるのでは..と! |

||||||

| 元(近況・発表会)に戻る | 元(作品内)に戻る | |||||

| 4)”須弥壇風”台の制作; 四天王(髪際高各6寸像)の飾り台 (H25.10) | ||||||

| 概略、下記の材料・寸法により制作。 ・材質; 主台は桂、角材・他の工作材は檜など、擬宝珠は真鍮・鍍金(金メッキ)。 ・各隅の擬宝珠付柱には、横桟嵌めこみ穴を、ドリルで刳り、角部は彫刻刀で成形。 (擬宝珠柱は、木製一体での加工は難しいので、真鍮製の擬宝珠を購入した) ・分割・収納出来る様に、横桟を前面・側面・後面の各面毎に組立・接着(⇒右写真)し、 ・塗装; ”柿渋”液で3~5回塗りで仕上げ。(擬宝珠部分もメッキの艶消しを兼ね→余り効果無し) ・横桟の位置決めは、前面及び後面部の”ほぞ”と主台上の”挿し込み穴”(全5ヶ所)による。 |

分割時(上面視) |

|||||

|

||||||

| 追記;擬宝珠部分について(H25.11);京都・奈良のお寺・仏像巡りでチェックしました。 東大寺・戒壇堂のは木製で一体型ですが、他寺の 多くは擬宝珠部分は金属製で別付けでした。 但し、多分”銅製”で、今では濃緑色(緑青)となり”趣深く”なっていました。 |

||||||

| 元(作品を飾る)に戻る | ||||||

| 「彫刻の方法」は、とりあえずここまでとします。 以後、今後の作品制作に応じて記載していきます! またご覧頂ければ幸いです (^^♪。 よろしければ、次ページ・仏像の豆知識へ |

||||||

| 本ページのTOPに戻る 本HPのTOPに戻る | ||||||