�@�@�@�@�@���������A�����̕��@��d���@�@![]() �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

| �@�@��̕������������Ŋw�ԍ�������@ �@�@�h�������������h�Ŋw�Ԋ�{�I�Ȏ��A�H�v���������A�h�����̕��@�h����̂ɒԂ��Ă݂����Ǝv���܂��B �@�@�@���ڂ́A���㐏���lj����Ă�������ł����A�����f�l�������m���Ă����͂��߂Ă̕��������̎��Ȃ̂ŁA���e�� �@�@�@�t�ق����͂��e�͂��������B�@�ڂ������e������m����c������ǏC���E�NjL���Ă��������Ǝv���܂��B |

||

| �@�@�@�h�H�v�h�Ȃǂ͂����܂ł� �w�h��́h�����������y���ށI�x�i����ł̽�ڽ��?�����炷)��@�Ƃ������������I�I �@�@�@�܂��A�����ɋL�ڂ������@�Ȃǂ��A����̒NjL�ŕʖ@�ɕς���Ă��鍀�ڂ��L��܂����A�h�����̕��@�h�� �@�@�@���̂܂܋L�ڂ��Ă��܂��B�@�X�ɁA�NjL�E�NjL�œǂݓ���Ȃ��Ă��܂����A������������ <(_ _)>�B |

||

| �@�@�@�@�@�{���́u�L�ڍ��ڣ�A�y�сu���ڂւ̃A�N�Z�X��́A�ڎ��t�{�y�[�W�@����ǂ����I�@ �@�@�@�@�@���̑��A���������̑S���ڂɊւ��ẮA�h�����������h������ǂ����I�@ |

||

| R2 | ||

| �P�D���������ɂ܂���{�I�Ȏ��G | ||||

| �P�j�����̑傫���A��{�I�Ȑ��@���G | ||||

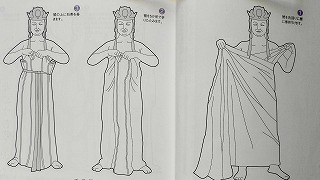

| �@�����́A��L�̗l�ȁh��{�ƂȂ鐡�@���h�����邱�ƂŁA�ϐ��̂Ƃꂽ�A�`���b�g�ۊ�́i�ËV�ɑ�����)���l�ɂȂ�R�@ �@�i�����m���Ďb���́A�i���������������āI)�l�l�̑́A����̔z�����A�₽��C�ɂȂ�܂����I�i�ܘ_�u�c�u�c�͂����܂���D�D�D) �@�`���̂Ȃ������܂ꂽ���@���Ȃ̂ł��傤���A�h�ϐ��̂Ƃꂽ�h�Ƃ͂����������Ȃ̂��ƁI�[�����������܂��B |

||||

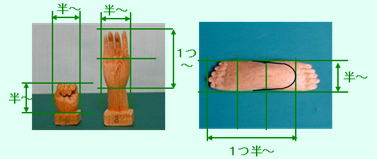

| ���j�����̑傫�� | ||||

| �@����i�ځA��)�ŕ\�����×�����̕����̑傫���i��j���A�@�����̐����ۂ��h���ہiʯ���j�h�ƌď̂��A �@�����ł́h�������甯�ۂ܂ł̍����h�A�@�����ł́h���ʂ��甯�ۂ܂ł̍����ŗ����̔����h�������܂��B�@ �@�@[��F �h��Z�h �̕����̍����́A�����ł�1��U�ځB�@�����ł͔����̂W�ځi�h�����W�ځh�ƋL���ꍇ������)�B�n |

||||

| �@�@�NjL�F�u�����̑傫���v��\�� ��\�I�ȕ\�L�Ƃ��̓��e�G('10/10) | ||||

�@ �@ |

||||

| �@�@�NjL2�F�u���ۍ��v�ŕ����̑傫����\���悤�ɂȂ�̂́A��������i11���I�j�ȍ~�Ƃ̎��i���Ёh����̔��h���)�B | ||||

| �@�@�NjL3�F��\�I�ȕ����̑傫���G�i���Ёh����̔��h���) �@�@�@�E��Z�G�߉ނ̐g������l�̔{�̈��Z��(��4.85m)�Ƃ����(�`��)���Ƃ���A�����̑傫���̕W���ƂȂ����B�@�����͍���(���ږ�2.4m) �@�@�@�@�ő�����B �@�@�@�E�啧�G��Z�����傫�Ȃ��̂������B �@�@�@�E��ڎO���G�u�����\��ʊϐ����_��o��ȂǂŐ����傫���B������̕��������ł��悭�̗p�����傫���̈�B �@�@�@�E����Z�F�����E�����1�ڊ��Z�i����ڂ́f75%�Ŗ�22cm�j�ő������ꂽ��Z���i������3.6���A������1.8���j |

||||

| ���j�����̊�{�I�Ȑ��@����@ | ||||

| �@���������ł́A�����̑傫��(���ۍ�)��10���̈�m�����ł͂T���̈�n�̍��������P�A�P�̔����������@ �@�ƌď̂��A���̒P�ʂŁA���L�̗l�ȑ��̎�v���̐��@�������Ă����܂��B�i�h�����̗l�����h�`���̌��j �@�܂��A���̕��@�ɂ��A�����̑傫�����ς��Ă��A���̑傫���ɉ��������̊e���̈ʒu��肪�o���܂��B |

||||

| �@ ���̐��@���́A���t�`���Ƃ��Ē�܂��Ă������e��l�ŁA����╧�t(�����j�ɂ���đ����قȂ�܂��B�ˉ��L�̒NjL�����Q�Ɖ����� | ||||

| �@�@�j�����E�����̎�Ȑ��@���G | ||||

|

||||

| �@�����E�����ł́A �@�@�E���ۂ��瓪���܂ł́��� �i�����ڍׂ͉��L�A�j�Q�Ɓj�@ �@�@�E���(������j�́��P���@�i�@����@�j �@�@�E���Ёi�e�j�́��Q�� �@�@�E�������݁i�w���|����)�́��Q�@ �@�@�i���͌����A�����̓`���b�g�o�C���ł��D�D����?�I�j �@�����ł́A �@�@�E�G����́��T�A �@�@�E�ڍ����́�1�� �@���̑��G �@�@��j ��ȕ��ʂ̈ʒu�͏�}���Q��.�B �@�@��j ���葫�ɂ��ẮA���L���A�j�A�B�j�Q�ƁA�@�@ |

���L���A�Ⴆ���P�ڂ̑傫���̕����́Acm�ł́A �@1���������ł́@�R�Ocm�i���������甯�ۂ܂Łj �@�@�@ �����ł́@�P�T�����i�����ʂ���@�@�V�@�@�j �@�@�@�@�@ �i���L�G�P�ڂ́A��萳�m�ɂ́@�R�O�D�R�����j �@�P�� ��1�����Rcm�@�@�i1�ڂ̂P�^�P�O�j �@���@��5�����P�D�Tcm�i�P�̂P�^�Q�@�j�@�Ȃ̂ŁA �E�����܂ł́A�����ł� �P�O �Ɣ��˂R�P�D�T���� �̍��� �@�@�@�@�@ �����ł� �T�Ɣ��˂P�U�D�T�����@�V �E��Ђ́A �@�@ �P����1��5�����@�S�D�T���� �E���Ђ́@ �@�@�Q�@�˂Q���@���@�U�D�O�����@ �E�������݂́A�@�Q�@�˂Q���@���@�U�D�O���� �@�@�@�@�@�@�@�ʂƂȂ�܂��B |

|||

| �A�j�����̎�Ȑ��@����G | ||||

|

�@��������P�O�i�����ہA��}���Q�Ɓj�̈ʒu�� �@���ہi���̐�����)����Ƃ��āA �@�E�����܂Ł@ �� ���@(0.5�j �@�E�ڂ̉��܂� �� �� �i��������P��) �@�E�����܂Ł@ ��1�� �i�����܂ł͍X��1/4��=0.25�j �@�@�i��L���瓪���`�������܂ł͖�P�D�V�T�A �@�@�@����A�����͂P�O�D�T���P�D�V�T���U �łU���g�I�j �@�E��Ёi������j�́@ ���P���@(������ЁF�P�ʁI�j �@�E��̉����i���s�j�́��P���@�i�@��-�㓪��) �@�E���̈ʒu�́��@�悩��P�� �i�E���Ё��O�D�S�ʁj �@�E���̒����́��i���ۂ�菭��������)�P�@ |

|||

| �NjL�F���ۂ̑��ł́A����͂�������������i���Ɋ{����1/4��Z���j���A�U�D�T�`�V���g�ʂɂ���l�ł��B | ||||

| �{�NjL�G����V���ŁA���{�̕����͐��m���p�I�ϓ_����́A�h����A�܂��S�g�̃v���|�[�V�������q���ł���h�ƕ]���Ă��܂��B�@�����āA �@�@�@�����h�q���ۂ��A�q���̗v�f�������A���Ȃ���̂̊����A�S�̉���ɓ͂��v�f�Ƃ��Ȃ��Ă���i����Ȃ��A�������C�j�h �@�@�@�Ƃ��Ă��܂��B�@�m���ɐ��m�I���o�E�v���|�[�V�����ł́h�U�`�V���g�O��́A�T�`�P�O�ΑO��h�Ƃ���A���{�̕����̑����́@��L�� �@�@�@���L�E�NjL�̗l�ɁA����A��Ђ��܂ߑ傫�ڂ̗l�ł��B �@�@�@�i�]�k�Ȃ���A���E�S���͌^�ł́h�g�[�}�X�ւ̉����̒NjL�Q�h�ł�����������o�ɂ��ʂ�����̂�����悤�ł�) |

||||

| �NjL�Q�F�����ɁA�e����������̂����"���ہ|������1�h�Ƃ����h�}�X�ڐ��h�����킹�Ă݂܂����B�@����ƁI �@�@�i�����́j ���ۂ���|�ڂ̉���"���h�A�������h�P�h�A�����肪�h1���h�A�@�����オ�h1/4�h�A�̃}�X�ڂɂ̂�܂��B �@�@����ȂɊ���͈قȂ�̂ɁD�D�D����͔����œ���˖ʔ���?�I |

||||

|

||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�i���L�F��}�́A�e�����̔��ۍ�����̃}�X�ڎ��ɂ��z���ł͖����A�畔���݂̂̔z���x������\�����Ă݂����̂ł��j | ||||

| �NjL�Q�̒NjL�F�@�����̂��炾���łȂ��A�i�W���ʐ^�́j�l�l�̂��������L�}�X�ڂ����킹�Ă݂܂����B �@�@�@�i�f�ڂ͌l����s�I�j�@����ƁI�A�i�c�ʒu�j���ۂ���̖ځE�@�E���ʒu�͂قƂ�ǃ}�X�ڂɂ̂�}�X�I �@�@�@���A������(�P���j�������i�P��1/4�ʁj��������܂����I�I�@�Ŏv���ɁI�A���l�́A�h�O���̋ꂵ�݂̐����L�� �@�@�@������낤�I�����R�炳�Ȃ��I�h�l�A�����Ă���̂ł͂Ǝv���܂��I�H�i��L��+�NjL�ɂ��ʂ���j |

||||

| �X�ɒNjL�F�h����h�ɂ��āG��ʓI�ȓ���̓����i��g�V���u�����̊磁|�����^�������j�́A �@�@�ۊ�ł���A �A�ڂƎ��̈ʒu����l�ɔ�ׂĒႢ�A�B����㉺�ɓ��������ɖڂ� �@�@���̐���A���邢�͂���ȉ��ɂ���A �C�ڂƖڂ�����Ă��� �@�D�ڂƔ�������Ă��� �@�E�@�����Z���@���B�@�@ �@�ŁA�}�X�ڏ�ɍ��킹�Ă݂�ƁI�E�}�̗l�ɂȂ�̂ł��傤���@�@�@�@�i����ł̔�r�ˁj |

�@�@ �@�@���灩������l |

|||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i��i�|������V�j�ɖ߂��@�@�@�@�@���i��i�|���O�Z��j�ɖ߂� | ||||

| �t�L�G���̑��A�ڂ���̕\���ɂ��ẮA�������Q�Ɖ������ˁi���m���|��)��A�i��̕\��)�Ȃ� | ||||

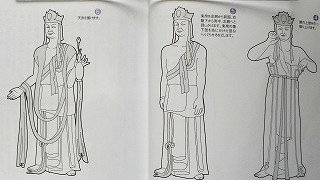

| �B) ����E�����̎�Ȑ��@���G | ||||

|

�ڈ��̑傫���G�i���ɖ����E�V�Ȃǂ͑傫�ځE���߂ɂȂ�j �@�E��ЁE���Ђ́� ���`�@(�O�D�T�`�O�D�V) �@�E�@�V �@���݁� ���@�@�i���͍b������) �@�E��撷���F��� �@�@�����́@ �� ���`�@�i�O�D�T�`�O�D�V) �@�@�J����́@ ���P�` �i�P�D�O�`�P�D�Q)�m�w�̒��������n �@�E���̒����́@ ��1���`�i�P�D�S�`�P�D�U) �@�E����܂ł́@ ���P�� |

|||

| �@�Ȃ��A�h�@���̎�h�͎w�ԂɁh�������i���j�h������܂��B�i�h�O����R�炳���~��������h�ӂ���)�@�܂��A���ɔ@�� �@���F�́A�w�̒����߁i�J����Ŕ��j�ɂ��A�S�̓I�ɂӂ�����~�₩�ɕ\�����܂��i��L�E�O�\�̍��Q�Ɓj �@�t�L�F�w�Ԃ̐������́A�i�C���h�ł́j�����̕������Α��ŁA�ׂ��w�{�̔j����h���Ӗ�����������Ƃ��B |

||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i��i�|���蓙�j�ɖ߂� | ||||

| �@�Ƃ������ŁA �@�@��ȕ��ʂ̐��@���́A�Q�A�P���A�P�A���A1/4���A�X�b�L�������z���Ŋo���Ղ����L��܂��I �@�@�i�����́A���ۂ̕W���I�Ȑl�Ԃɂ����Ă͂܂�h�ʎ��I�ȕ\���h�̐��@���̗l�ł��D�D�D�I�I) �@�@�i�Ⴆ�A�g���P�V�O�����i�����ۍ��łP�U�Q�����ʁj�̐l�́u���̑傫���v�́A���̑傫�����P������@�u�Q�T�����O��v���Ɓj |

||||

| �@���Ƃ́A���̔z���̒��Ŕ@���ɕ\���ł��邩�I�I�ł����D�D�D�B�@�܂��A | ||||

| �@���ɁA�l�X�Ȏ���i���ɓޗǁE���q���j�̎ʎ��I�ȑ�����{�Ƃ���ꍇ���A���̔z�����قړ��Ă͂܂��̂ŁA �@�܂��A��{���ʐ^���ȂǁA �h���@��肪����ɂ����ꍇ�h�ȂǂɓK�p����ȂǁA�l�X�ɖ𗧂������ł��B �@�i�ʐ^���ł̘c�ɂ��ẮA��L�ȂǎQ�Ɖ������j |

||||

| �@�NjL�F���A�߂Ȃǐ��ʂ������Ă��Ȃ����葫��ꍇ�ɂ́A���A�߂𐳖ʂɂ����畔�E�蕔�̖؎������Ă��璤���i �@�@�@�@�@�߂�Ηǂ��I�I�Ƃ������ɁA����C���t���܂��� �i���X�A��{���g�ɂ��Ȃ��I�I�����v���m�炳��܂�(-_-��) �j�@�@�@�@�@�@�@ |

||||

| �NjL�F��L���@���́A�؊��@�́h�^�c�@���h�ɂ���̂悤�ł��B�@���̑��؊��@�̊T���ɂ��Ĕ��������L���܂��B | ||||

| �@�؊��@�i�u���t�ɕ����E�������������v��蔲���j�F | ||||

| �@�@�؊��@�Ƃ́A�����̓����E�e���E�I����Ђ����ȂǗ����E�����̊��������߂����̂ł��B �@�@�i���L�̖@���́A��\�I�ȍ�i�̊�ł���A���ׂĂ̑��ɊY��������̂ł͂���܂���B�j �@�@�E�ޗǖ@���F�g���\�܊��A�@�@�@�@ �@�E�����@���F�g���\�ꊄ�A�@�@�E�蒩�@���F�g���\�O���A �@�@�E�^�c�@���F���ۏ\���A�����܂@�A�@�E���c�@���F�g���\�Z���A�@�@�E�]�˕��t�@�F���ۏ\���E�����܂@�A �@�@�i�����@���́A��ʓI�ɂ͑������ɓ`�������O�s�o�̓��e�ł��j |

||||

| �@��L�A������Ǝv�킳�ꂽ�̂́A����{�ɂ��Ă���h��F���摜�i���������̍�j�h�̊�⋹�����A���ۏ\�����͏����ߥ���߂Ȃ� �@�ł��B�@�e����̗��v���̒��ŁA���t���̗p�������̖؊��@�����L�h�����̑̌`�Ǝp���̕ϑJ�h�Ɍ���Ă���̂��Ǝv���܂��B |

||||

| ���i�u�n����F�v)�ɖ߂��@�@�@���i��F���摜�j�ɖ߂� | ||||

| �@ | ||||

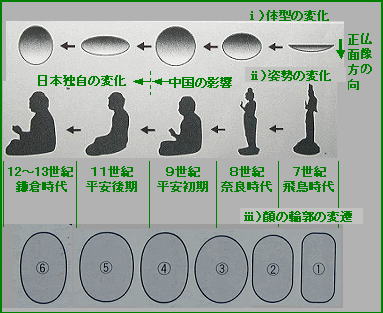

| �@�Q�l�E�NjL) �����̑̌^�Ǝp���̕ϑJ�i�u����̔����蔲���j | ||||

|

�@)�̌^�̕ω��G�e����̕�������������ɂ����T�O�} �@ �E����͔w�����G���ŕ����͂��܂�o�Ă��Ȃ��B �@ �E�ޗǁV �̓o�����X�̂Ƃꂽ�A��≡�ɒ����ȉ~ �@ �E�����V �����̕����́A���~�ɋ߂��Ȃ� �@ �E�����V ����ɂȂ�Ƒ̕��̉��s�������Ȃ�A�������邵�� �@�@�@�@�@ ���ɍL���ȉ~�`�ɂȂ�B�i�˒蒩�l�j �@ �E���q�V �c�̕�����Ⓑ���ȉ~�`�ɕς�\�����i�ˌc�h�j �A�j�p���̕ω��G�e������\���������̑��ʊ� �@ �E����͋����Ђ��ĕ������o�āA���T���ڂ̐�捊� �@ �E�ޗǁV �����������O�ɏo�āA���X�Ƃ��Ĉ��̈Ј����� �@ �E�����V �����́A������X�ɋ������ďd�ʊ��𑝂� �@ �E�����V ����ɂ͋����Ђ��A�����������O�ɏo���i�˒蒩�l�j �@ �E���q�V �����������O�ɏo���\����(�^�c�ˌc�h�j�A�蒩�l �@�@�@�@�@�@�@�@�����މ~�h�A�@�h���t�ɂ��\���ȂǗl�X �B�j��̗֊s�̕ϑJ�G �@ �E����͇@�ʒ��̂������肵���痧�� �@ �E�ޗǁV �A�ۂ݂�тюn�߁A����ɂ͇B�ӂ�����Ƃ����ۊ�� �@ �E�����V �����͇C�ۊ炪�嗬�ł����A���G���Ȍ��ƕ� �@ �E�����V ����ɂ͂܂��D�ӂ�����Ƃ��A �@ �E���q�V ����͇E�ʒ��ƂȂ��Ă����܂� |

|||

| �@�E���̕ϑJ���݂�ƁA �@�@���j��L�̊�{���@���m����2�A�������݁E�Q���n�́A���q����i�^�c�j�̕\���ɋ߂��Ǝv���܂��B �@�@���j���� �X �ōD�܂ꂽ�e�p�����f����Ă���̂ł��傤����A���Ɏ��̂悤�ȁA�h��̒����h�ł́A �@�@�@�i��{�͉��������j�����̍D�݂��o�����͋������Ǝv���܂��I�i���L�O�\���Q�Ɓj |

||||

| �NjL�F�����̕ϑJ����ɏڂ�������{�F�u�����̍Ĕ���-�Ӓ�ւ̓��v�i�����������A�g��O���ٔ��s�j | ||||

| �@�@�����|��̋����╧�t�E�m���ł����������������t���M�̏�L�{�́A���̎��т⌤���̉��A�h�����̊Ӓ�h�� �@�@�ϓ_����A�������镧���S�ʂɓn�鎞�ゲ�Ƃ̓����Ȃǂ��A��̥���̊e���ɓn���āA���ꂱ�����ɓ���ׂ� �@�@�킽����������Ă��܂��B �@�@���������������ł��A�ǂ����Ă����Ȃ��Ă���̂��H�₻�̔w�i�A�ǂ��\������Ηǂ��̂�?�@�Ȃǂ̖₢�ɂ� �@�@�����Ă����A����h�o�C�u���h�I�Ȗ{�Ǝv���܂��B�i�o���{�Ƃ��āu���̐��E�ρv���L��܂�) |

||||

| �@�{�NjL�F��L�{�́i�啪��)�ȗ��łƂ��āu�����̌��������v�i���������E������O���A�g���{�̖{�E�V����)������L��܂��B �@�{�NjL�F��L�{�́A�g��O���قł́h�ߋ��ɕ]���̗ǂ��������̍Ĕ����h�̈ꏑ�ЂƂ��āA���iH26)�͐V���ōw���o���܂��B |

||||

| ���i���m���E��̍ʐF�j���@�@���i���m���`���j�ɖ߂� | ||||

| �@ | ||||

| ��) �O�����̐��@�G�i�NjL�F�g�Q�S�D�Q)�@ | ||||

| �@�@�O�����Ƃ���ꍇ�A�����Ƙe���Ƃ̕����̑傫���̔䗦�i�ڈ��j���A�����F�e�����U�`�V�F�S�`�R �@�@�s�����͘e���̂P.�T�`�Q�{ �t�ʂɂ���A����E�e�� ���ɐ����A�o�����X�悭�[�܂� �Ƃ̎��ł��B |

||||

| �@�@��̒����ŁA�h�����ł̎O���`���h�ɂƂ��ꂸ�ɒ������A��Ɂi�����Ȃ��)�O�����Ƃ��ď���ꍇ�́A �@�@�� ���낤�Ƃ��鑜�́h�����ɂ���̂��e���ɂ���̂��h��O���ɏ�L�ڈ��Łh�傫���h�����߂��Ɨǂ��B�@�@�@ |

||||

| �@���̖ڈ���m��Ȃ����������L��A�h���̍�i�h ���Ɍf�ڂ̉��L�h�O�����h�́A�����������������A�i�d���Ȃ��A �@�����̑�����グ�Ă͂��܂����D�D�D�j����A���h���h�o�����X���i����́h ���ア �v���ƂȂ��Ă��܂��B |

||||

| �@�@) �i�߉ޔ@��)�O�����F�U���̒����ƁA�U���̘e���B �@�@�@�@���ȏ��̉ۑ�̐��@�Œ��������̂��A��ɎO���� �@�@�@�@�Ƃ��đg�������ׁB �@�A) ��F�O�����F�W���̒����ƁA�U���̘e���B �@�@�@�@�{�ڈ���m�炸�ɐ��@���߂��A�g�������ׁB �@�ˏ�L�͋��ɁA�������X���ȏ�Ƃ��ׂ��ł����I�@ �@�@�i�ˉE�L�ʐ^���N���b�N����Ƒ傫���ʐ^�ɂȂ�܂��B�j |

�i�߉ޔ@��)�O���� | �@��F�O���� | ||

| �@���i��i������j�ɖ߂��@�@�@���i��i�ꗗ�j�ɖ߂� | ||||

| �@�@�@ | ||||

| �@�Q�j �O�\�i���\��D�j���ӂ܂��āG | ||||

| �����A�����@�����F�̎p��\����łӂ܂���ׂ���ȗv�f���A�O�\���\��D�ƌĂ��h�����g�̓I�����h ���Ƃ����܂��B�@�����i���ɔ@�����F)�̊�{�m���ł�����A�����ŎO�\�̑S�̂�����x�U��Ԃ�A����ɐ��� �������Ǝv���܂��B �i�����A��̒����Ƃ��Ă��A�D�݂ɂ��ꕔ�́i�肪�����G�ɒB����iNo9)��)�ȗ����Ǝv���Ă͂��܂����D�D�D�j |

||||

| �@�O�\�Ƃ́I�@�ʍ��́h���m���h�����Q�Ɖ������B | ||||

| �@ | ||||

| �@�R�j�g�ɂ܂Ƃ�����(���ߖ@�j�G | ||||

| �����̑��`���̈�́A�g�ɂ܂Ƃ��ߏւ́h�ߖ�i�Ђ��̗���j�h�̔��������Ǝv���܂��B�@�����͑��i�ɉ����Đg�ɂ܂� �����̂���܂��Ă��܂����A�����h�Ђ��̗���̔������͂ǂ̗l�ɏo����̂��I�h �������ŁA�ߏւ̒��t�����@��菇��m���Ă������Ƃ́A�����B�ꂷ��ߏւ̐��̂Ȃ����A�ߖ�̏o������ ���������ő傢�ɖ𗧂Ǝv���܂��B�@���̈Ӗ��ŁA���L�̖{�ȂǁA�����ɖ𗧂��܂��I |

||||

| ���Т�����̎��T�i�F�c�R���q�ďC�E�������o��)�v�ɂ́A�e���i���Ɂh�g�ɂ܂Ƃ������́h�̍����L��A��{�̒��t�����菇�������� �}�ƂƂ��ɉ������Ă��܂��B�i���}�́A�u��F�v���ł̐}��j�B |

||||

| �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�E�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�D�@�@ ���@�@�@�@�@�C�@�@�� �@�@�@�B�@�@���@�@�@�A�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@   |

||||

| �@�NjL�F�O�L�̏��u�����̍Ĕ����v���ł́A�X�ɏڂ����������Ă��܂��B | ||||

| �@���ۂ̕����ł́A�����I�ɒ��t�����A�ߖ�Ȃǂ��ۗ������Ă��܂����A���̊�{�̒��t���𗝉�����A��{�̑��� �@�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂�������(�Ղ�)�A�e���߂̋敪�̕s���m���|���܂����I?���������ɒ���i�߂��܂��B�@ |

||||

| �@���݁i'10/11)�����Ă���h�ʐ^�W����{�ɂ����u��F���摜��h�ł́A�V�߂Əցi��j�����G�ɗ��ݍ����Ă��āA�h�ߏւ̂Ȃ����A���� �@�ŕ��h�@�����L�̂悤�ɔ���ɂ������̂ł������A���̊�{�̒��t������̉��p�ł��鎖������ɂ������āA����Ɣ[���o���܂����B |

||||

| �@ �h�ցh�̍����̋����ߖ��ƁA�w�ʂɃo���h�i�Αсj�������o���h�㕔�̏ւ������܂�Ԃ��Ă��钅�t�� �@�i�E�ʐ^�j�������o���Ȃ������̂ł����A�h��"���A�����ň�x�܂�Ԃ�����ɁA�ւ̏ォ��Αт����� �@�@�ł���i��{�͏�}���ɂ���悤�ɁA�Αт�����ł���܂�Ԃ��̂ŐΑт͌����Ȃ��j�Ɣ���A�^�₪ �@�@�����A�܂�Ԃ���̏֒[�ȂNj敪�����āA�ߖ��������i�߂鎖���o���܂����B |

|

|||

| �NjL�F�u�^�c�W�v�i���F���Ɂi�g�Q�R�D�P�`�R���j�ł́u�~�q�������@�������v�i�~�q�Ƃ͕ʂɓW������A�w�ʂ��������ꂽ�j�̉���ɁA �@�@�h�ւ�܂�Ԃ��āA���̏ォ��Αт����Ԍ`�ł̕\�����A�������㏉���̑��ɂ݂��A(�^�c���)�{���͂��̕\����������� �@�@����h�Ƃ̉��������Ă��܂����B�i��L�́u��F���摜�v�͕������㏉���ɑ������ꂽ�j�@�i�˃i���z�h�I ���b�p�������������I) |

||||

| �Q�D�����̓���E���@�G | |||||||||||

| �P�j�莝�̒������̎�ށG | |||||||||||

| �@�@�m�g�j�ł́h���גn���h�̎��ɍw�������u����L�b�g�̂P�Q�{��B�@�@���̌�A�u�����v�Œ����̐F�X����A �@�@�i�X�����A���݁A���v�Q�S�{�iH22.3���݁j�B�@���������̎�ȕ��́A �@�@��) ��ɋt�ڒ�����p�Ƃ��āF�@�[�����̒���グ�p�u�ۋȂ���n��A�ʗp�u�t��i�������p�j�؏o�����i�����j� �@�@��) �@�V�@�d�グ�p�Ƃ��ā@�@�G�@���̂��Ƃǂ�i���j��A�����Ԃ̌����p�́u�ۓ�����A5�Ђ�3�ЋЂ̕��B �@�@��) �@�V�@�r�E�����p�Ƃ��� �@�G�@5���́u�ۓ����u������B�u�ɐ�ہv�́A�h���w�h�Ŕ���Ƃ���̂ɏd�܂����B |

|||||||||||

�@ �@ |

|||||||||||

| �@�NjL�G���̌���A�������ɉ����Ċe�풤�����������Ă��܂����ȗ����܂��B | |||||||||||

| �Q�j�d���H��G�@ | |||||||||||

| �@���j�d��������G�@���S�҂ɂƂ��Ē������́h�����h�͓���A�ł��n���͐�Ȃ��ẮD�D�D�ŁA | |||||||||||

| �@�@��̗ǂ����������ƁA�C�����ǂ�����܂��B�@���A�u�u�ł̌�����ł́A���O�ɐ��ɐZ���Ă�����

�h�����ƌ�n���h �@�@��A�h��肭�����Ȃ��h�������v���ƁA���h��Ȃ��܂ܒ����Ă��܂��h�����ł����B�i�����A�߂�ǂ������艮�ŁI)�@ |

|||||||||||

| �@�@����Ȓ��A�O����n�����Ŗڂ����Ă����@�u�d��������v�G�h�����ɉ���̉~�Ղ� �@�@�n�����������Ă邾���Őꖡ���߂��|��������̃o���h�ŕE���������l�Ɂ|�h �@�@�`���b�g�������S�O���Ă��܂������A�h�n����F�h�鍠����A�h����ł̓_�����h�ƁA��肭 �@�@�����Ȃ������ɒ��߂����I�A�w�����Ă��܂��܂����i�E�ʐ^�Q�Ɓj �@�@[���i�FNew���[�^�[�V���[�v�i�[(�O�؏͐��j�h�����ȔF��W�����ށh�Ƃ��|������]���~�\�I] �@�@�R���p�N�g�Ȃ̂ŁA���̉��ɏ�݂��A��Ȃ��Ȃ�Ƃ�����Ɛn����������Ă�B�@ �@�@�m���ɐꖡ���߂�܂��I�@�����A������܂���B�I�I�@ |

|

||||||||||

| �@�@�i�Ȃ��{��́A�h��������n�悪�ۂ܂��Ă������h���傫���������K�v�Ȏ��́A�����X���̉�]�Ձi�e�E���E�d�グ�j�ɑւ��čs���܂��j | |||||||||||

| �@�NjL�G�������̒l�i�̓s������ł����A�h�����ȕ��قǐn�̍ގ���Ă�����ȂǍ��x�ŁA�ꖡ���������i����)����h�Ƃ̎��B | |||||||||||

| �@���j�~�j���[�^�[�� �������ƌ��̊g���G�i�����̌��̊g���j | |||||||||||

| �@�@�߉ޔ@�������́h���w�h�́A���������[�łȂ��A�h�����̓h�����Łh�Ƃ��Ă��A���̊g�����h�����h�Ƃ���ƁA�������ɁA �@�@�h���n���͂����Č��ɒʂ��A���߁h���J��Ԃ��˂Ȃ�Ȃ��B�@�����߂�ǂ������艮�̎��ɂ́D�D�Ŏ��ނ�(-"-)�I |

|||||||||||

|

|||||||||||

| �@�@[��1.2�i��4�jmm�J�b�^�[�̗ǍD�Ȏg�p�́A���R�`�Smm�ʂ܂ł��I�A �@�@���i�ɂ͑��Ƀ�2.1�`3�i��6.4)mm��ۓ��̃�5�`8�����Ȃǂ̃J�b�^�[���p�ӂ���Ă��܂��B�n |

|||||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i�̍쐬�j�ɖ߂��@�@�@���i��i-�@���p���w�j�ɖ߂� | |||||||||||

| �@���j�d���ؒ��@�G�r��������K�ɁI�I(�g�Q�V�D�T�j | |||||||||||

|

|||||||||||

| �@ | |||||||||||

| �R�j�h��{�̑��ɋ߂Â���h���@���̓���E���@�G ���S�҂ɒ���̊��͒��X�����Ȃ����D�D�D�ŁA | |||||||||||

| �@���j�}�X�ڐ��i�c���E�����j�`���G�@�}�X�ڂɉ����Đ��@�𑪂�A����B�@�@ | |||||||||||

| �@�@������ŏ��́A�p�ނւ̐��@�`������n�܂�܂����A�܊p�`���������A���R�Ȃ���A�����������肷����� �@�@�����Ă��܂��܂��B�@�o���邾�����{�̑����ɋ߂Â���ׂɂ́A���@���𐳊m�ɍs�����Ƃ��őP�Ȃ̂ł����D�D |

|||||||||||

| �@�@�����ŁA�h���̉�h�Ƀ}�X�ڂ́i�c�E���j����`���A�h����r���̑��h�ɂ������A�����}�X�ڂ̐���`����A �@�@�h�����������܂Œ���Ηǂ��̂�������Ղ��͂��h�@�@�ŁA |

|||||||||||

| �@�@�j����ւ̃}�X�ڐ��`���i����}�j�G�p�\�R����ł̍쐬�E�Ǘ� | |||||||||||

| �@�@��{�Ƃ��鑜��Ɂh�}�X�ڐ��h��`��������u����}�v�́A���Ƃł��o���܂����A�p�\�R���𗘗p����A���� �@�@�傫���ɉ������}�X�ڐ��̐ݒ���� �������݂ŁA�L�^���c��A�����ւ̉��p���e�ՂȂ̂ŁA�h��ʓI�� �@�@�\�v�Z�\�t�g�hExcel�h�̕`��@�\�h�𗘗p�����A�p�\�R����ł̍쐬�E�Ǘ������Ă��܂��B |

|||||||||||

|

|||||||||||

| �@�NjL1-1�F����Ƃ��āA�ʐ^�W�Ȃǂ̎ʐ^�𗘗p����ꍇ�́h���ӓ_�h�ɂ��Ă���L���Q���������B | |||||||||||

| �@�NjL�P-2�F�h�ʐ^����h�̘c��i�̈���@�j�G�@����p�\�R���iExcel���j�́h�`��@�\�h�𗘗p���Ď�荞�� �@�@�ʐ^����̐��ʁA�E(��)���ʉ��ɁA���̗֊s��`�悵�A���̗֊s���]���āA�w�ʁE���Α��ʂ̎ʐ^�ɏ悹��ƁA �@�@����Ȃ��ӏ����o�Ă��܂��B�@���̕������ʐ^�ł̘c(����㉺������Zor��O����Ɏʂ��Ă���j�ӏ��Ȃ̂ŁA���� �@�@�����̗֊s���C��������h�c�������֊s���h�ɏo���܂��B�i�֊s���̕`�����̊T�v���NjL�R�����Q�Ɓj |

|||||||||||

| �@�NjL1-3�G�h�����̎ʐ^����h�́A�㉺���A���ɋr�����́A�h�P�`5���h���߂ɕ����Ɨǂ��Ƃ̎��B�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��(���ӓ_�j�ɖ߂��@ |

|||||||||||

| �@�A) �p�ނւ̃}�X�ڐ��`���G�@����r���̑��ɁA�u����}�v���}�X�ڐ��ʒu���h�����`���h | |||||||||||

| �@�@�@���������́u�����`���v�ɂ́A�u���M�t���g�[�X�J���v���g�p���܂��B �@�@�@ �g�[�X�J���ɂ��A�����ł̑����ʂ⍿���ł̍��ʁi���ɍŌ�܂Œ���Ȃ���)����ɁA���������́u�����v�� �@�@�@�S���ɂ킽���āA�K�v�Ȏ��ɁE�e�Ղɕ`���܂��B�@�����ŁA�܂����������ނ̑��p�Ȃ̂ŁA�g�[�X�J�������삵�܂����B�@ |

|||||||||||

| �@�@�@�i�s�̂́h���a�t����2��ƒ�ůāA�د�߂���ؐ���Ɏ�t�������́B���L�ʐ^��İ��݂́A�����́h���D�̎m�I�h�ɂ����nj^�j | |||||||||||

| �@�@�A�Ђ≜�s���́u�c���`���v�������r���ł��e�Ղɏo��������̂ł����A���̂��߂̓K���Ȋ���������� �@�@�@����i�L��̂ł��傤���j�B�@�ŁA |

|||||||||||

�@�@�@�@�ݸ�يԂ��E�Œ�o����悤�ɂ�����B�@�ݸ�ق̐�[�ɂ́A�������ޕ����Ƃ��āA���āEůċy�сA���������ůāA���ݼ�ϯ� �@�@�@�@����t���Ă���B�@�i�{�N�����v�́A�k�`�ݸ�وʒu�̒����ŁA����10�`36cm�ʂ܂ł̑������߂܂��B�j |

|||||||||||

�@�@�@���W�}�b�g�t���̃l�W���ŋ��݂܂��B�@��t����́A�N�����v���� �����ړ��������̂ŏꏊ���Ƃ炸�A������ �@�@�@�i�ˏc���j���`���܂��I�@�������ō�Ƃ��鎄�����̓���ƂȂ�܂����I�I |

|||||||||||

| �@�NjL1�i����H23)�F�ŋ߂́A���́h�p�ރN�����v�h�̕��@�͂���Ă��܂���<(_ _)>���NjL�Q�C�R�̕����e���Ȃ��߁B | |||||||||||

| �@�t�L�F�c��(���������̐�)�`���́A��ʓI�ɂ͉��L�ɂ��悤�ł��B �@�@�@�����̕��ɐ����̔����A������ɑ����Œ肵�A�����ʏ�Ńg�[�X�J�����㉺�ɑ��삷��B�i�D�D�D�D�j�@ |

|||||||||||

�@ �@ �@ |

|||||||||||

| �@�@���L�F�g�[�X�J���G�@�g�[�X�J���́A�����ɑ��A�]�T���������������Ȃ��Ǝg�����肪�������Ƃ�����A����A �@�@�@�����R�Ocm�ʂ̕W���i���w�����܂����B���Ȃ�A�ŏ�����ؐ��̍H��ނȂǂŁA�����̍�����������������ǂ��B |

|||||||||||

| �@�NjL�Q�F�e�Ղɏc���`���G�@�����g�킸�A�����`���̗v�̂ŁI(H23.7) �@ | |||||||||||

| �@�@��L�̒NjL�P��t�L�̕��@�ł́A���ւ̎��t���E�ʒu�o���Ȃǂɑ�����ԂЂ܂�������܂��B�@�@�����ŁA �@�@��ɁA�r�`������܂ł̏c���`���ł́A�؎��i�K�ŁA�h�w�ʂƑ��ʂ̈ꕔ���ʁh����炸�Ɏc���Ă����A �@�@���̖ʂ����ʁi��ʁj�ɂ��ĉ������A�g�[�X�J���𑀍삷��A�����`���̗v�̂ŁA�c���`�����e�Ղɏo���܂��B |

|||||||||||

| �@�@�� �w�ʂ����ʁi��ʁj�ɂ��āA���̗����ʂ̏c���`���B�@���ʊ�ŁA���ʁE�w�ʂ̏c���`�� �� | |||||||||||

| �@�@���̕��@�ł́A�c�����ʂ��d�グ���ɍ����K�v���L��̂ŁA���̍ہA���ʂ����Ȃ����ʂ̖ʁA�Ⴆ�h�w�� �@�@���⍿���ł͕G���蕔���ʁh�ȂǁA���镔�����؎��\�ʂɋ߂������̈ꕔ���ʂ�I���l�ɂ��Ă��܂��B�@ |

|||||||||||

| �@�@�i���L�G�Q�Ƃ����u����}�i�}�X�ڐ����葜��j�v�́A�{�h��ʁE�؎����l���������́h���쐬���܂��B) | |||||||||||

| �@�@������V�������̒NjL�Q�ł̏c���`���̗�F�i���{���@�͋��ŁA�����i�NjL�Q-�P)�ȍ~���A���ȈՁj�@�@ | |||||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�P�F�c���`���p�Ɏc�����ʁ@�@�@ �ʐ^2�F���̗����ʂ̏c���`���@�@ �ʐ^3�F���̐��ʁE�w�ʂ̏c���`�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@���F��L�ʐ^2�̔w�ʊ�ŁA��Ƒ�ɑ��ڒu���ƁA�����`�������ɂ����̂ŁA���ۂɂ͎ʐ^3���̏���ɏ悹�Ď��{�B�@�Ȃ��A �@�@�@�@�{�E������V�ł́A��Ƃ��Ďc�����w�ʂɕʓr�쐬�́h���̂Ђ邪���蕔�h����t�����Ă��܂��i�؎��ߖ�Ŋ�ɁI�j �j�@ |

|||||||||||

| �@�NjL�Q-1�G�}�X�ڐ��`���̊ȈՉ�(H25.7�j | |||||||||||

| �@�ŋ߂͉��L�ɂ��A���ȈՁE�Z���Ԃō쑜���̑��Ɂh�}�X�ڐ��h���`����l�ɂȂ�܂����B �@ �i�悸���߂ɍ쐬����u����}�v�́A���L���l�������h�}�X�ڐ�����̐}�h�ɂ��܂��j �@�@�P�j�c���`���p��ʂ̓�ʉ��G �@�@�@����ʂ̑������蓙�ɂ����ʥ�w�ʂ̊e��ʂƓ��������́h�⏕�I�Ȗʁh ���c���A�e��ʂ��ʁi�Q�_�x���j �@�@�@���������ŁA���̐ݒu�����肵�A�����������Ȃ��Ƃ��A�܂�����]�����݂ŁA�e��ʂł̑S���ɘj��u�c���`���v �@�@�@���e�ՂɂȂ�܂����B�i�A���A ��ʂ��瑜�ʒu���[���A�؎�蓙����Ȃ�ꍇ�́A�P��ʂ݂̂Ƃ��傫�ڂɍ̂�j |

|||||||||||

| �@�@�Q�j�}�X�ڐ��`���̗e�Չ��G �@�@ ��) �}�X�ڐ��̈ʒu���A�e��ʁi��ʁE���ʁE�w�ʁj���瓯�ꐡ�@�ɂȂ�l�ɂ��A�g�[�X�J���̍������@�ݒ薈���A �@�@�@�@�e��ʂł̃}�X�ڐ����`�����l�ɂ��܂����B�i����܂ł́A�e��ʂ���̗]�T��肪�قȂ�A�}�X�ڐ��ʒu���قȂ����j �@�@ ��) ����ƂȂ����}�X�ڐ��ʒu��`�����h�}�X�ڐ��^���[(�I?)�h�����A�g�[�X�J���̍����ݒ��e�Ղɂ��܂����B �@�@�@�i"�X�^���h�t���Ȏ�"��ŁA��X�ڐ����ǂ݁D�D�̔ς킵���������B ���⑫�G�NjL�Q�|3���Q�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ˎ��Ɋy�B�����I�ɂ������`���C�ɂȂꁨ�������I) |

|||||||||||

|

|||||||||||

| �@�@�@�Q�_(��)�x���ȂǁA����傫�߂̑��ɒ��킷��ۂł��A���ꓙ�ɂ��h�}�X�ڐ��h�͗e�Ղɕ`����Ǝv���܂��B | |||||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i��i�|������V�j�ɖ߂� | |||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

| �@�@�����āA�}�X�ڐ��^���[���A�킴�킴�ʌɐV�������Ƃ��A�ȎڃX�^���h�̑��ʂ����p���A�����ȕ���\��Ηǂ� �@�@���ɂ��C�t���܂����I�i�����ŊȒP�ɍ��A�ꏊ���Ƃ炸�ɑ���o���適��O�~�\�I�Ȃ���) |

|||||||||||

| �@�⑫�F�}�X�ڐ��^���[�̕��ɂ́A�}�X�ڐ��Ԋu��������v���������@���L�����Ă����A���e�ՂɁi�J��Ԃ��j�ʒu�o�����\ �@�@�@�ƂȂ�܂��B�@�i��������ƁA������̑���p�̃}�X�ڐ��^���[�p���ƂȂ�A�����쎞�̎v���o�̕i�Ƃ��Ȃ�I�H�j |

|||||||||||

| �@�@ | |||||||||||

| �@ �NjL�R�G�p�\�R���̊��p�Œ���ӏ��̊m�F�F�}�X�ڐ��Ɉ˂炸�ɁI(H25.4) | |||||||||||

| �@�@�O�L�́u�}�X�ڐ��`����Ŏg�p�����h�p�\�R���E�d����������ʏ����{�̑���h�ɑ��֊s����`�������A�������̎ʐ^�� �@�@��荞��ŁA�h�֊s���Ƃ̔�r�ŁA����̉ߕs���ӏ��h���͂����肳���܂��B |

|||||||||||

| �@�@���̕��@�́A�d�グ���ȂǑO�L���h���E�w�ʂ̊�ʁh����苎�������Ȃǂɂ́A������łƎv���܂��B�@ �@�@�@�ˑ��ւ̑���(���)��ɂ�鉡���`���͍Ō�܂ŏo����̂ŁA�{����ɂ������L���Ă����X�ɔ�r���Ղ����ƁI�B |

|||||||||||

| �P�j�h��{����h�ւ̗֊s���̕`��F�i���}���@�`�B) �@�@Excel��ʏ�̎ʐ^���̎�{����ɁA�hExcel �`��@�\�̋Ȑ��h���g�p���A�}�E�X�ő��̗֊s��`���B�@���̎��A �@�@�@�D�֊s���́A�����I�ɕ`���A��ɑS�̂Ƃ��ăO���[�v������i��x�ŕ`�����炸�Ƃ�)�ǂ��B �@�@�A�D�o���邾���ڍו������`�������Ă����ƌ�̔�r�����Ղ��B�i�}�E�X�ł̗֊s���`���́A�`���b�g�̊���ŗe�ՂɁI) |

|||||||||||

| �@�@�⑫�F�@)�h��{����h���ʐ^�ŁA�h�c��h���K�v�ȏꍇ�́u���ӓ_�v�Ȃǂɂ��ẮA�O�L�̒NjL�P�E�����Q�Ɖ������B�i�NjL�P�ɖ߂��j �@�@�@�@�@ �A�j Excel�̕`��@�\�ł́h��ٰ�߉��h���ɂ��Ắh��̓S���͌^���̕ʍ��h�ł������G��Ă��܂��B |

|||||||||||

| �@�Q�j�h�������̑��ʐ^�h�̎�荞�݁ˎ�{���֊s�Ƃ̔�r�F�i���}���C�`�D�j �@�@�@�D��{����Ɠ����A���O���Łh�r���o�ߑ��h�̎ʐ^���B��B�i���̑傫���ŁA�P�`2m������h�ްсh�ŎB���̂��ǂ��j �@�@�A�D��{���̃}�X�ڐ��}���ɎB�����o�ߎʐ^����荞�݁A�ʐ^�̑傫������{���̑傫���i���ۍ��j�ɒ�������B �@�@�@�@�i�r�����������������Ȃ���ʐ^�̊p��𑀍삷��A���`�ŏk��/�g�傷��B�@��{����̎�荞�ݎ�������) �@�@�B�D��{���ɕ`�����֊s�����R�s�[���A�o�ߎʐ^�̏�ɏ悹��B �@�@�C�D�B�̐}��������A��{���̗֊s���Ɣ�r���Ȃ���ߕs���ӏ����E��������B |

|||||||||||

| �@�E���}�́A�d����������ʏ�ł́i���ʑ��ɂ��)��L�菇�̊T���ł��B�i�r���o�߂̎ʐ^���́A���d�グ���_�j | |||||||||||

�E���L�FExcel��ʏ�ł́h��ļ���߂ȂǕ`��R�}���h�h�̉�ʕ\�����@�́A�hExcel��Version�h�ɂ��قȂ�܂��B�i��}��Excel2000) |

|||||||||||

| �@ | �@�@�@���i��i-�����V�j�ɖ߂� | ||||||||||

| �@��L���@�ɂ��A �@�@����i�ޒi�K�̕K�v�ɉ����đ��Ƀ}�X�ڐ���`���A���@�E�o�����X���m�F�o����̂ŁA�h�����܂ł��I�h �@�@�ɗ]������������A�����l�ɂȂ�܂����B�i�����̃Z���X��{���Ȃǂł͎ד��Ȃ̂�Ł`�D�D�D�j |

|||||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��(���������s�����j�ɖ߂��@�@�@���i�����r)�ɖ߂� | |||||||||||

| �@ | |||||||||||

| �@���j���݂̑���G ���悯�̊ȈՁi����j�����@�@�@�@�@�@�@�@ | |||||||||||

| �@�@�ʏ�́A���ʂ̒�K��m�M�X�ő���܂��B�@���A��� �@�@�����A�ˋN�������ז����đ��肸�炢�ꍇ���L��܂��B �@�@����Ȏ��A100�~�V���b�v�Ō������ȈՂȁu�v���X�`�b�N �@�@���m�M�X�v�����H���āA�}�@�}�@�̑�������Ă��܂��B �@�@�����A100�~�I���C�y�ɉ��������Ⴆ�I�I�ŁA�֗��ɂ��� �@�@���܂��I�I�B �@�@�i�E�ʐ^�`�́A������O�q�h���D�̎m�h�ɂ����nj^�ł��B �@�@ �a�͓��̓��Ŋ����悯������p�Ƃ��ĉ����������́B�j�@ |

|

||||||||||

| �@�t�L�F�M�`���w�Ȃǘp�ȕ��̌��ݑ���́A�ʏ�����߰�ɂ���Ă��܂����A��L�`�̉����m�M�X�Ŋe���̌��݂��ȒP�� �@�@�@�@�@�ǂ߂܂��B�iҰ���t������߰���s�̂���Ă��܂��������j�@�@ |

|||||||||||

| �S�j�g�勾������G | |||||||||||

| �@���j�g�勾�G�{���͂Q�D�T�{�A�����t�͂���Ȃ��I? | |||||||||||

| �@�@�ׂ����������d�グ��ꍇ�i�V�ዾ�̗v�ۂ͕ʂɂ��āI�I�j�́A�g�勾��ʂ��Ă̒������֗��̂悤�ł��B | |||||||||||

| �@�@�g�勾���F�X������=����ތ^�Aͯ��(����t��)�^�A�ዾ�^��=���L��܂����A��{�I�ȁh�{���A�����L���h�ł́A���� �@�@�ꍇ�A�g������̗ǂ��͉��L�ƂȂ��Ă��܂��B�i�e���ݽނ̾�ĕt������t��)�͕K�v�Ȃ��I�H����ނ������I�j |

|||||||||||

| �@�@�@�j�{���͂Q�D�T�{�ŏ[���G �R�{�ȏ�͏œ_���킹���ς킵���A�܂��Ǖ��I�����ݽ�������Ղ��A���������B �@�@�A�j�����t�͂���Ȃ��@�G �����ŏƂ炷�ƍ�镔���̉A�e�������Ȃ�A���ɂ����B�i�O������ޓ��̌����̕����ǂ��j |

|||||||||||

| �@�@�t�L�F�Q.�T�{���x�̘V�ዾ�ł��ǂ��I�H | |||||||||||

| �@���j�����G�X�^���h�̊��p | |||||||||||

| �@�@�����i�߂鎞�A�����̈�ʌ����̑��A�茳�O�����X�^���h��u���A���������̌���������ƁA�A�e���o�č�� �@�@�������͂����肵�A����i�߈Ղ��i���ɍŏI�d�グ�ł�) |

|||||||||||

| �@ | |||||||||||

| �T�j�~���������̕����i�⏕�Ձj�G | |||||||||||

| �@�@�؍���~���i���w�j�Ȃlj~�`�p�ނ̉~�����ɕ�������ꍇ�A�p�ޏ�œs�x�A���x��ň������̂́A���x��� �@�p�ނ̑傫��������Ȃ��A�p�ނ̒��S�������Ă��铙�ŁA�ς킵����A��葞���������鎖���L��܂��B |

|||||||||||

| �@�����ŁA�K�v�ȕ������́A�S�i�W�A16�j���A�U(12�j�������قƂ�ǂȂ̂ŁA��Ɣ��ɂ���� �@���������{�[���y���ň����u���āh�����⏕�Ձh�Ƃ��Ă��܂��B �@�������́A�R���p�X�ŗp�ޑ�̉~��`���A�����ɗp�ނ�u���A�����ނ͐^�ォ�猩�ĕ⏕�� �@�̐��ɍ��킹�A�܂������ނ͑��ʂɈ�����铙�A�p�ނ̍����ɉ����ĕ������������܂��B |

�@�����⏕�ՂƗp�ޓ� |

||||||||||

| �@�i�E�ʐ^�́A���̕����⏕�ՂƁA�������E��̗p�ނł��B�@�Ȃ��A���y�F�̒�K�́A100�~����߂Ō��� �@�@���_�炩��K�i�ʉ��ɑ��������j�ł��I�i100�~����߃A�i�h���Y�I�j�j |

|||||||||||

| �NjL�G���ˌ��̔z�u�ƒ������߂Ɋ��p�G �@���ݐ��삵�Ă���h���ω���F�Q�h�p�̌��w�E���ˌ��p�̑��ʌ������ʒu�i�P�U�����j�ƁA���� �@���̔z�u��������߂ɂ��h�����⏕�Ձh���g�p�B�@��ϗL�p�ł����I�i���Ȗ����I�j |

|

||||||||||

| �@�i�E�ʐ^�́A�����⏕�Տ�ŕ��ˌ����ʒu���߂��A���S���Ƀ{���h��h��A�����E�Œ蒆�̏�ԁj |

|||||||||||

| �NjL) ���W�p�`�̍�}��G����K�ƃR���p�X�ŊȈՂɁI�i���x��ł͎莝���ނ�x�����ňӊO�Ɩ��E�s���m�I?�j�@�iH25.3�j | |||||||||||

| �@����Ȃ��u�h���ڕ����ɕ��s����Ӂh�������W�p�`��̍�}������L���܂��B�i�ؖ��͏ȗ��j | |||||||||||

| �@�i�NjL�̓��@�G�쐬���̎l�V���̑�����W�p�`�ŁA�e���}�ɔς킳�ꂽ���Ȃ�!?�@�ŁA�ȈՂȕ��@�����ȯďォ��擾�I�j | |||||||||||

�@ �@ |

|||||||||||

| �@�@�⑫�G�؎���A��L�A�őΊp���̒��_�ɃR���p�X�����Ă��Ȃ��ꍇ�́A��K�Ŕ��a�����𑪒肵�A�e�ӂɖڐ���B �@�@�⑫�Q�F�ڐ��\�L��(�{����)�Ȏڂł́A���ڐ�(�\�ڐ��́�2����)�� ��}���a���������A����܂��i���̂�mm�\�L�i�ŕs��)�B |

|||||||||||

| �@�@�֑��ł����A�u������ʂɒ��_�����鐳�W�p�`��́A��L�@�̒i�K�Ő����`�ɓ��ڂ��� �@�@�~�ƒ��s����`���A�e���Ɖ~�̌�_�����ׂΏo���܂��i�ˉE�}�j�B |

�@�@�@ |

||||||||||

| �U�j���ˌ��p�~���ƌ�䊁G�i�Ƃ肠�����A�Z�����p�j | |||||||||||

| �@�h���ω���F�Q�h�p�̕��ˌ����Đ��삷�邱�ƂɂȂ�A���ǂ������Ƃ������ƂŁA �@���j�~���F�@2mm��X5mm�Ђ̞w�H��ނ��A�������A�ۓ��ނɊ������� �Œ肵�ċȂ��A�₦ �@�@�@�@�@�@�@�@�Ă��痼�[����Đڍ��i�Ȃ�����ϕ��j�B�@��肭�~�`�ƂȂ�܂����I�@ |

|

||||||||||

| �@�@�@�@�@�@1��ڂ�50���ۓ��ނ���̓����~�̂��蔲���ł́A�ψ�����œ��ʂ����ꂢ�Ɏd�グ��̂�����A �@�@�@�@�@�@�����ɔނ�����ȏ��a�ł������ŋȂ�����̂��A���M���^�ł���Ă݂܂������A���Ƃ��܂Ƃ܂� �@�@�@�@�@�@�܂����B�i�{���͎ד�?�I�j�@�i��40�ʂł��s�������ŁA�~�������Q�d�Ƃ���̂��\�Ǝv���܂��j�@ |

|||||||||||

| �@ �NjL�G�H�c���ł́h�Ȃ�����ρh�F�@�e���r�Łh�Ȃ�����ρh�Ɋւ���ԑg���L��A���̒��ŁA�ٓ����Ȃǂ́A���L�Ƃ��B �@�@�@�@���́A�Smm���ŁA�A�܂��A���ɔ����قǒЂ��A���̌�A�M���ɂ��ď_�炩�����A�B���v�̌`��ɋȂ���B |

|||||||||||

| �@ �NjL�Q�G�����p�̉~�����h�Ȃ�����ρh���Ő��삷��̂́A���������ł́A������ʓI�Ƃ��������A����m��܂����B | |||||||||||

| �@���j���ˌ��i��䊁j�F�����`�̕��i����͒|�Ђ�����1.6mm�ʂ�����ׂ��ɂ�������55mm���̕���16�{)���g�p���܂��B | |||||||||||

| �@�@�@�����ŁA��ׂ�̍��o���������ł��y�ɂ��悤�ƉE�ʐ^�̂悤�ȊȈՎ�������܂����B |  |

||||||||||

| �@�@�@�w�̍H���2mm��x15mm�Ђ̕����A����150mm��3���p�ӂ��č��킹�A�^�̍ނ̕В[��2mm �@�@�@�����ă{���g�E�i�b�g�ŌŒ�B���E2�����ɕێ��������ȒP�ȕ��B |

|||||||||||

| �@�@�@���߂̃�1.8mm�Ђ���^�̍ނɏ悹�A�Ȃ��瓁�����E�ɐU���č�肾���܂��B �@�@�@�i�{�������������ɁA�����悤�ɍ�肾���ׂɂ͎��������ėǂ������I�Ǝv���Ă��܂��j |

|||||||||||

| �@�@�@����A�傫���a�̌�䊂ȂǕK�v�Ȏ��ɂ��A�{���@�����p���悤���ƁB | |||||||||||

| �@�NjL�F����ɔ@���p�̕��ˌ��ł́A�S�W�{�̌�䊁i��ɂ̎l�\����ɂ��Ȃ�)���g���̂������ł��D�D�D�B�@ | |||||||||||

| ��(���@-���ω��̐���ߒ�-���ˌ��̍Đ���j�ɖ߂� | ���i��i�[���ω��Q�j�ɖ߂� | ||||||||||

| �NjL�Q�F�ۖ_�̐���G�iH25.5�L�j�@�a�t����ŁI | |||||||||||

| �@�@���i��j�����i����ޮ�)�p�Ȃǂ̊ۖ_�́AΰѾ����ȂǂŔ����Ă���H��ނ��g�p���Ă��܂������A�{�i�I�i�����j �@�@�ɂ́A�����Ɠ����ނ���؎�肷��Ƃ̎��B�@���̍ہA���Ȃǂł�����x�̊p�_�ɂ��Ă���A��L�̗l�ȁA�K�v�Ȍa �@�@�i�[���j�̐^�����ȍa�t��������A�p�ނ��a�ɓ���āA�J���i�Ŕ҂��i4�p��8�p���`�j�A�ۂɎd�グ���Ƃ̎��B �@�@�i����ށI�@�����Njt�ڂȂǂœ�����`�I�B�@������傫��������鎞�̎����ȂǂŒ��킵�悤���ƁB) |

|||||||||||

| �@ �@ | |||||||||||

| �V�j ��̕\���G �ؒn�d���Ă̏����Ł@�|�{���ɂ��ẮA�h���m���|��h�̍����Q�Ɖ������B | |||||||||||

| �@�@�ʐF���Ȃ��ؒn�d���Ă̏����ł́A�Ⴊ�ۗ����߂��Ȃ��l�A���M�œ���`������A�W���ʐF�Ŏd�グ����x�� �@�@�����ǂ��Ƃ̎��ł��i�E�A���Ȃǂ������j�B |

|||||||||||

| �@�@�Ƃ͉]�ցA��{�̑����ʊ��ł�������A������V���n�̓����̂��鑜��ƁA��ɗ͂����߂������Ȃ�܂��I�B �@�@�ŁA���L�̗l�ȊȈՂȕ\�������݂Ă��܂����D�D�D �@�@���ՁI?�Ƃ��B�@�ˏ����ł́h��́h�����������y���ށI��@�ƌ䗝������������I |

|||||||||||

| ���j�ʊᕗ�I?�G�@�����̊���A�ʊ�Ɏ�����ɂ���I | |||||||||||

| �@�������Ă���s�������iH23/5�j�B�@�U���Ə��������Ȃ̂łƂĂ��ʊ��ɂ͏o���܂���B �@�����ŁA�e�ՂɊO�t���ł���ʊᕗ�̊Ⴊ�o���Ȃ����I�I�ƁD�D�D�B�@�ځI�������̂��A �@�h��������Γ����ƂȂ�؍H�p����ށi�����j�h�B�@�����t��ŔS�����L��A�ʁi�ݽ�?�j��ɂʂ鎖���\�B�@�ŁA�D�D�D |

|||||||||||

| �@���L�E�ʐ^2���A���s�����h�ʊᕗ�I�h���̊g��ʐ^�ŁA���ɉE�ڂ����̓I�i�ʊᕗ�j�Ɍ����Ȃ��ł��傤���D�D�D�I? | |||||||||||

|

|||||||||||

| �@���̎��A�@�j���Ɨp���̊�E�����̐،����ɂ́A�h��ۓ��h�����x�����I�H�i��L6���s�������̊�ɂ�6mm�̐�ێg�p�j �@�@�@�@�A�j�ʐ^�p���͌����̂ŁA�h�ʊᕗ�I�h�̗֊s��،�����A�������Ɣ����Ȃ�A�ᕔ�̋Ȃ���ɂ��Y���Ē��x�ǂ��Ƃ܂�B�@ |

|||||||||||

| �i�{���@�̊���h�ʊᕗ�I�h�Ɓh�̂��h�܂������A�h�Ύ~�̍����I�h�ƂȂ�ʗl�A ���݂��d�ˊ����x���グ���ƁD�D�D) | |||||||||||

| �@�NjL�P�F�����̏C���Ƃ̕��̂g�o�̒��ɁA���L�L�q���L��܂����B�@�]�ˎ���̕��t�A�������Ƃ����������ł��I �@�@�@�@�@�@�h�]�ˎ���̕����͂ǂ�Ȃɏ����������ł��ė����̐��������H���ċʊ��Ƃ߂Ă��܂��B�h |

|||||||||||

| �@�NjL�Q�F������V�ł̎��s�iH23.9�j�B�ˉE�ʐ^��������V�i���ۍ��U���j�ł́h�ʊᕗ�I�h | |||||||||||

|

|||||||||||

| �@�t�L�F�؍H����ނ̑���ɁA��ذ��̏u�Ԑڒ�����ýāB �h�z���Ͷ����̓������������Ă��A������A���� �@�@�@�@�オ�� �������h�Ђ��Ⴐ�h��ᰂ����A�h�ʊᕗ�I�h�ɂ͂ނ��܂����ł����B |

|||||||||||

| �@�NjL�R�F���������Ł|�iH26.11�j�@���̎��͖����I |  |

||||||||||

| �@�@�@�D���ʂɔ����R�s�[�p���Ɋ��������A��L���@�i�؍H����ނŐ��グ�|�����j��A �@�@�A�D���ʂɗ��ʃe�|�v��\���Đؔ����A�㉺�ق�V�a�ɑ}��-�\��t���܂���(�NjL2-�A)�B�@ �@�@�@�ʐ^�p���̔������ؒn���ɂ͍ۗ��������銴�������A�܂��A�������ᕔ�̈�����𔖂� �@�@�@�����̂��`���b�Ɩʓ|�i��肭�s���Ȃ������j�Ȃ̂ŁI�ȗ����i�X����V�a����߂ŗǁI�j�B �@�@�@�����Ȃ�ɂ́A����ŏ\�����ƁI�i�����������܂��� �I<(_ _)> �j |

|||||||||||

| �@�ʖ@�F����A�������ʊ�Ƃ��铯�D�̎m�i��������͖،^�̐������Ɓj�Ƃ̘b�̒��ŁA�ォ��Ƃ߂��ɂ́A �@�@�@�h�d�����r��M���A�ʓr�쐬 �����ᕔ�̃��X�E�I�X�^�ɛƂ߂ċ���Ɍ^�����A�ᕔ�ɛƂ߂��ށh�Ƃ̎��ł����B �@�@�@������Ԃ�v���܂����A���h�ʊ�h�ɋ߂����@���ƁI�i�����A���݂��L�镪�A�Ƃ߂��ݕ��ɂ���H�v�v���I�H�j |

|||||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@���i�ߋ��j�֖߂��@�@��i�E���������ɖ߂��@�@��i�E������V�ɖ߂��@�@��i�E�s�������ɖ߂� | |||||||||||

| ���j��{���̓������j�ɑ��G�i�NjL�AH25.4) | |||||||||||

| �@�@���j�Ȃǂ��Ƃߍ��܂ꂽ���́A�a���h�P���āh���܂��B�@�ŁA | |||||||||||

| �@�@�j�W���Ő��삵���O�� �w��F���摜�x�̖{��(���������j�̓��́h���j�h�i�����Ƃ̉���{���L��j�B�@�ŁA���̎��́A �@�@�@�p�\�R���Œ��n�����ʐ^���Ɉ�����A�\��܂����B�i�ʐ^���ւ̈���́A�����P���B�@�\��t�����́A���ʂ��Ŕ��������j |

|||||||||||

| �@�A)���ݐ��쒆�́h���厛�E���d���̎l�V���i�V�����j�h����{�Ƃ���U���̏����ł́A �@�@�����ް���݂ŕ`���A���̏�Ɂh����ނ�_�t���h���Ă݂܂����B�@���������� ������� �@�@�\�t����������̂ł���Ă݂܂������A����ʒu�E���̉����Ŕ����Ɂh����h�܂��ˁI?�B �@�⑫�G�A�N�����G��Ȃǂł� ���������̕`�����݂�����A�܂�������"�P���h�������܂����B |

|

||||||||||

| �@�⑫�j���j�G���F�ŃK���X���̉ΎR��B���Ί펞�ォ��₶��ȂǐΊ�̍ޗ��Ƃ��Ďg��ꂽ�B���ł������i�Ȃǂɗ��p����Ă���B | |||||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i�����j�ɖ߂��@�@�@�@���i���m���|��)�ɖ߂��@�@�@���i��i�|�����V�j�ɖ߂� | |||||||||||

| �@ | |||||||||||

| �W�j㮍��G�s�������p�|�T�F�i�¥����ԥ�����)�̎����r(��)����������B | |||||||||||

| �@���L�́A���D�̎m�i�����j����l�ł�����悤�H�v�������@�ŁA���̐��ʂ�1�{�����̂ł����A�r�肪�ׂ����A �@�������K�x�ɑ����A��ϗǂ��o���ő��̗p(���L�E�E�ʐ^���I�I�@�@---���̂́A�r�肪�e���A�ׂ��Ď�X��������---�j�@�@�@�@�@�@�@ |

|||||||||||

| �@���L�A���r��𑽂����A�B��������C�ɕ����̂��|�C���g�Ƃ̎��B | |||||||||||

|

|||||||||||

| �@�@���x���J��Ԃ��ƁA�T�F���r�ꂽ�i�r��̖߂�Ȃ��j��ƂȂ�I | |||||||||||

| �@�NjL�F����A��搶�i���搶�̐搶�j�̎w���ŁA���X�����r��R�ɑウ�܂������A�������v���̍�������͈Ⴂ�܂��B�@���A �@�@�@�@�@���X���̕������荢��Ȃ�A��L�̕��@�ŁA�����𑝂₵�r��������ƍׂ�������v�����Ƀ����I�߂Â��邩�ƁD�D�D |

|||||||||||

| ���i��i�E�s�������j�ɖ߂� | |||||||||||

| �X�j�h��]���h�̊��p�G�@�i��L�u��]���t�������v�Ŏg�p�����h��]���h�����p) | |||||||||||

| �@a�j����h�~�ʕ����`�h���̌r�`���p�⏕��G | |||||||||||

| �@�h�@���┽��ԗp�ނ��~�ʏ�ɐ��`����h�̂��蒤��ōs���ꍇ�ɁA�h�ǂ̕��������Ηǂ� �@�@�̂��h���ȈՂɒm����@�Ƃ��āA�h��]���Ɖ��M�t���g�[�X�J�����g�p�h���Ă݂܂����B |

|

||||||||||

| �@�@�{���@�ł́A���߂�~�ʂ̌`��ɉ������A���I�Ɂh���ׂ��ʕ��h��m���āA����� �@�@���i�߂����̂ŁA�r���i�K�ŕ����I�Ɂh�{�[�������ł̌`���h�����Ă��������� �@�@��芊�炩�ɋ��߂�`��ɋ߂����`���o���܂��i�D�D�Ǝv���܂��I)�B |

|||||||||||

| �@�@�j��]���̍쐬�G | |||||||||||

| �@�@�s�̂́h�p��]���h�Ɂh�~�h����t���A�~�̉�]���S �@�@�i��]������]�������S���ɉ��M��[�āA���M���U��Ȃ��_�j �@�@�Ɂh�L���������݁i�疇�ʂ��ōs���̂��ǁj"�A�k�}���H �@�@���Ė��ߍ���Łh���S�ʒu���ߗp�̓ˋN�h�Ƃ���B |

�{ �{ �@�� �@�� �@�p��]���@�@�@�@�~��(�ʐ^�͂W�p�j �@ ��]���i���S�ɓˋN�j |

||||||||||

| �@ �ȉ����h��]���̎g�p�h�ʼn�]���ɍڂ���~�ɂ́A�������ŕ`�����~�̒��S�i�R���p�X��)�ɁA�h�L���������� �@�@�i�疇�ʂ��ōs���̂���)�h�A��]�Ղ̓ˋN�ɑ}������ōs���܂��i��]���S����v����j�B |

|||||||||||

| �@�A�j��]���̎g�p�G | |||||||||||

| �@�@�@�F�m�~�ōr��肵�A���S�Ɂh�L�����h�����h���`�r��ށh �@�@�@�@���A��]���̒��S�ˋN�ɑ}������ōڂ���B |

|

||||||||||

| �@�@�A�F�g�[�X�J���̉��M����h�r��ށh�ɓ��āA���̂܂܉�]�� �@�@�@�@����]������ƁA�~����̓ʕ��������`�������B �@�@�B�F�g�[�X�J�������炵�A�h���߂�`��ɉ��������̉~����� �@�@�@�@�ʕ����̐��`���i�`���o��) �h ���J��Ԃ��B �@�@�C�F�h�r��ށh����]������O���A�h�`���o���ꂽ���ӕ��h�� �@�@�@�@�m�~�⒤�����ō��B |

|||||||||||

| �@�@��L�A�`�C���J��Ԃ��āA���X�Ɂh���߂鐬�`�`��h�ɂ܂ō���Ă����܂��B | |||||||||||

| �@�@�i�{���@�́A�؍H���Ղ�낭��Ő��`����ۂ́h�n���h�ɑ�������̂����M��[�ŁA��p�Łh�`���o���h�Ƃł��]���܂��傤���D�D�I) | |||||||||||

| �@���j���̑��A�h��]���h�̗��p��G | |||||||||||

| �@�@�@�i�~�̕Жʂɂ́A�O�L�́h�L�������݁h�����Ă���s��) | |||||||||||

| �@ | �@�@�@�j�~�`�i�̑��ʂւ̌r�`���⏕��G �@�@�@�@�~�`�̞y(���)�����̑��ʂɁA�h�㉺�̉����h�����r��������A���̐��ɍ��K�C�h�� �@�@�@�@�n���y�������ꍇ�ɁA�{�h��]���h�ɍڂ��āA��]�����Ȃ���s���B |

|

|||||||||

| �@�@�A�j�~�������̏㉺�ʂ̒��S�����킹��G �@�@�@�@�~���ނ̏㉺�ʂ̒��S�����킹�������ɁA��ʂƂȂ������S�t�߂ɉ��M��[�Ă� �@�@�@�@��]�����A�h���M���U��Ȃ��_�h����ʂ̒��S�Ƃȃ��A�㉺�ʂ̒��S����v����B |

|

||||||||||

| �@�@ | ���i�@������j�ɖ߂� | ||||||||||

| �@�@ | |||||||||||

| �P�O�j�����Z�@�̊��p�G�@���ł�����I�H�ŁA��肭���p����D�D�D�i�NjL�GH25.3�j | |||||||||||

| �@�������Ă���l�V���i���厛�E���d���̑����V�j�B�@����܂Ő��ʂ�������������̂������̂ŁA������Ɖ������������� �@���̂Ђ˂���\���̓���𖡂킢�Ȃ���A�v�����́D�D�D |

|||||||||||

| �@�i�Y������m�_�����\�ł́A�h�r����h��h���̔�ʂ����h�����̂����������ɁA����܂ŁA�����╧�������Ɋւ���{�ɂ悭 �@�@�o�Ă���Z�@�Ȃǂ�g�߂Ɋ�����悤�ɂȂ�܂���) |

|||||||||||

| �@���t���A�\�z�ƈقȂ��Ă��܂��h�n������ꂵ�݂̒��h�������A�h�V���ȋZ�@�h���҂ݏo���ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���D�D�ƁB �@��̒����Łh�������ꂽ���h����{�Ɂh�������ꂽ���ʁh�ɂ́A���������Z�@����āA�C���Ȃ蒲�����Ă��ǂ����ƁB |

|||||||||||

| �@ �}�����G����������̕\��C�ɂ���Ȃ�������A��̌����Ȃǂ̒���������ꍇ�́A���������ւ���B �@�r����G�G�̕����Őؗ����A����̌���������ɕς��铙�ŁA����{�̔��͂Ȃǂɋ߂Â���B�i�r�⏶�����l�j �@������G�������Ŋ���A��̂Ɖ��������̔P���p�x������B�@�����͖؎��̐ߖ�Ŋ�������ԂŖ؊���B (�L���ȁh�V���S�����h�́A�����Ŋ���i����)�A��̕��̊ԂɎO�p�ނ�}�����ꓷ�p�����Ă���Ƃ��|�u�����q�ώ�����v���j �@ �}�`�ށG�������Z���ꍇ�́A�蕔���Ƀ}�`(��)�ނ����A������������B�i��G��r���Z�����]���̂P���Ƃ������ނ�����) �@ ��@�G��^������ō��Ƃ͕ʂɁA�h���̂Ђ邪����h�Ɓh�r�������h�ȂNJԂ��������肪����������́A��� �@�@�@�@�@����t���Ƃ���B�@�����́A�ŏ������Ƃ��ĕʐ���̖؊ɂ���B(����E������V�ł͕����I�Ɏ��{�j �@ ���̑��G�r�E���ȂǑ̂̈ꕔ���v�킵���Ȃ���A�ؗ����āA���̕�����ʓr���A�����ւ���B�@���ȂǁB |

|||||||||||

| �@�������Ă݂�ƁA����Ӗ����ł��L��ŁA��̒������\�Ǝv���A �n�߂̒����i�K���������̎��s�⒤�葹���� �@���ꂸ�A����_�ɒ���i�߂�A��{�̎����͂Ȃǂɂ��A���߂Â���l�ȋC������I�i�ː��_�I����܁I?) |

|||||||||||

| �@�i�Ƃ͉]�ցA�����ւ��̏ꍇ�́A�ؖڂ�F���킹�Ȃǂ��܂� �h���_�I�_���[�W�̉��A��ςȘJ�́I�h���v�������ŁD�D�B�@ �@�@�悸�́A�v���ʂ�ɒ����l�Ȓ��Z�i�ː������Ōo���j�⊴���������߂Ă������Ƃ��̗v���ƁD�D���i�E���i�I) |

|||||||||||

| �@�NjL�G�@����߂Ɍ��������葫��G ��{��Y��Ă܂����I�I(H25.7) | |||||||||||

|

|||||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@��i����ܗ��ɖ߂��@�@�@���@-���@��蕔�ɖ߂��@�@�@��i-j�����V�֖߂� | |||||||||||

| �@ |

|||||||||||

| �@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�ł́A��i�������Ċy���ނȂǁu�֘A�����v���f�ڂ��Ă��܂��B�@ �@�@�@�@�@�@�@��낵����Έ������������������@(^^���@�@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�E�֘A������ |

|||||||||||

| �{�y�[�W�̂s�n�o�ɖ߂��@�@�@�{�g�o�̂s�n�o�ɖ߂� | |||||||||||