仏像彫刻、彫刻の方法や仕方 ![]()

| ”仏像彫刻教室”で学ぶ基本的な事、自分なりに工夫した事等を綴っています。 | |||

| 「彫刻の方法」項の 「記載項目」、及び「項目へのアクセス」は、目次付本ページ からどうぞ! その他、仏像彫刻の全項目に関しては、”仏像彫刻へ”からもどうぞ! |

|||

| 本ページでは、「3.関連事項;」の項を記載しています。 特に、”作品を飾る”項では、趣味として彫像 を楽しんだ”自惚れの作品!”を(祀るのでなく)”より楽しく観賞しよう”として行った事を記してみました。 |

|||

| 3.関連事項;R2 | ||||||||

| 1)用材(材料)について | ||||||||

| a)材料の確保; | ||||||||

| 教室での制作課題を終えると、自由課題となり、彫りたい像の材料も自分で調達との事です。 檜であれば、木目の細かい、白系の材料がいいのですが...。 また、入手材によっては水分が多く、前もって購入 し、自然乾燥しておくのが良いとの事なのですが...。 そこで、材料を事前に確保しようと! |

||||||||

| インターネットでも彫刻用の材料を購入出来ますが、値段も色々で、高い程、高度な材料な のでしょうが、現物を見て確認出来ないのが何となく不安です。(試し彫りの聖観音は、その 内の一店から白毫と共に購入。木目が教材のより粗かった)。 そこで、 教室の先輩・同好の士に近郊の材木店を紹介してもらい、とりあえず彫ろうとしている6~7 寸の像を一覧化し、木材の大きさにメドをつけて購入してきました。 ① 楠材; 7寸の四天王をメドに切出して貰いました。 水分が多く、スノコ状の台車を作り (何せ狭い家でコンパクトに!と思い)、その上に乗せて、自然乾燥させています。 ② 檜 ; 店主お薦めの木曽檜(150mm*125mm*1m。 1.9mから切出し)。 店でも1年以上寝かせているからすぐ使えるとの事。 |

|

|||||||

| b)自然乾燥での割れ対策; 切り出した楠材を買った後、檜材の店で、こんな事を教えてもらいました。 ① 乾燥が充分でない材料を買う時は、出来るだけ切り出さずに長いまま買う。また、 切り出す時は、上下夫々5cm位長めにして余裕を持たせるのが良。 ② 両木口に木工ボンド(昔は米のり)を厚めに塗りつけて、乾燥させる(木口からの割れ防止)のも良。 ③ 自然乾燥は、陽の当らない、風通しの良い所を選ぶ(紫外線でのヤケにも対応)。 |

||||||||

| ア~ァ..、楠材の時は、切り出す大変さが先にたち、”柔らかいから簡単にノコで切れるヨ!”と店主が言うのを押し 切って切リ出してもらったのに...コミュニケイション不足でした! で、早速(とりあえず)上記②を実行!し、乾燥中です。 |

||||||||

| c)素材の脂(ヤニ)につて; これも、檜屋さんで聞いた話! | ||||||||

| 檜でも、脂が出る事が有ります。 (彫刻用として厳選しても、材料の中に部分的に出てくる場合がある) そんな時は、工業用エタノールで拭くのだそうです(出なくなるまで何度でも)。 エタノールは、揮発性ですから拭い た面(範囲)が変質・変色する事は無いとの事でした。 その時は、やってみよう! |

||||||||

| 追記:エタノールでの脂とりをやってみました!(H23.9)⇒思った以上にうまくいきました(目立たなくなる)! | ||||||||

| 現在制作中の”毘沙門天”の檜材では、一部に脂分が目だって出て来たため、エタノール(純度95%)をドラッグストアで購入し、 ・綿棒にエタノールをつけ、脂部分に染み込ませる様に拭く。 ひどい所は乾燥後、同じ作業を繰り返す。 乾燥後、エタノールを浸した部分が光らないか!など心配でしたが、確かに檜屋さんの言うとおり、何の変質・変色も無く、 イ)薄く滲み出た脂部分は、1~2回の拭きで脂分が消えました(蒸発した!?)。 |

||||||||

| ロ)ひどい脂溜まリの部分など、中々消えない部分も有りますが、それでも大分薄まって余り目立たなくなりました。 (但し、同じ所を削ると、また脂分が出てくる部分も有り、一度薄まっても、日が経つとまた脂分が目立つ様になるのかも知れません。 その時は、また拭き取り作業をすれば...) 結果、 今後とも、やむおえず出てきた材中の脂部分も、これで何とかなる!!の思いです。(今後の材選びがすこし気楽に?!...) (エタノールは純度の高い物(95%以上)が良いと思われます。(消毒用は85%前後と薄め) また、端材で試してから行なうのが良。) |

||||||||

| 追記2:脂取り、やり過ぎにご注意!(H24.6) | ||||||||

| 制作完とした大日如来。 前記”毘沙門天”と一連の檜材から木取りしたのですが、坐像で材5寸巾全体を使用したため、脂分が多かっ た片側1/3面部を避けられず!!。 で、完成像の一部を何度も何日もかけてエタノールで脂取り!! ところが...、 脂分が取れ過ぎて、エタノールをかけた所が白っぽくなってしまいました。 木本来の持つ(脂分による)艶までも取ってしまったようです。 数ヵ月後、多少は艶を取り戻してきたようですが...。 ということで、あまりのやり過ぎや大きい範囲にはしない方が良いかと! |

||||||||

| とにかく、趣味の彫刻では”一像入魂”(同じ像を何体も作る訳では無い事から)、少し位高価ても”良い材”(木目・節・割れ・脂 などの良否・有無)を店主(-専門家)にも相談し、購入する事が大切!と(反省しつつ)。 |

||||||||

| 追記3:年輪の脂(シミ) (H26.8) 材木屋さんに聞いた話ですが、 1)材料の内部(年輪)にシミ(脂)があるのは、その年輪の成長期に雨が多かったなど天候不順が影響している。。 2)昔は、木伐採後、川下りなどで運搬、また貯木場も、水を張った中などで、その間に、脂が抜けていったが、今は 陸上輸送などのため、脂の抜ける期間が減っている。 脂抜きは、材を水につけて置く方法も一法 とか。 |

||||||||

| これで、何体か分(⇒何年か分)の材料は確保しましたが! 檜は、切り出した時の予想がつくとしても、楠材は、 木目や板目模様など、でたとこ勝負となりそうです!(素人の悲しさ!、楽しみ!?) |

||||||||

| 追記(H25.10);本楠材は、戒壇院風四天王の6寸像制作に使用しました。 割れも無く、色・ツや・木目も面白く、バッチリ!でした。 | ||||||||

| 元(作品一仏頭等)に戻る | ||||||||

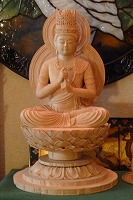

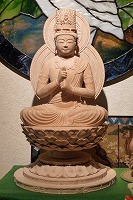

| 2)作品を飾る: (仏様として祀るのでなく)趣味の彫刻!として、より楽しく観賞(歓傷?)しようと... | ||||||||

| a)背景板付き飾り台-像形をはっきりさせる; (幅45X奥行15X高さ35cm) | ||||||||

| 以前、町の文化祭に出展するにあたり、緑色のフェルトで覆 った飾り台に、(背景の壁等に左右されず)像形がよりはっ きり見えるよう ”青系和紙を貼った背景板”を取付けて、 三像を配しました。(作品一覧内を参照下さい) |

|

|||||||

|

その後、家では、背景板を”ステンドグラス”のガラス板 に置き換え、後方に小型の蛍光灯を置いて、ガラス模様に 浮かぶ像の飾り台としてみました。(⇒右写真) |

||||||||

| (ちなみに、ガラス板は、”ステンドグラス”をやるカミさんからの借り物!) | ||||||||

|

これはこれで、雰囲気も有り、もう少し凝った屏風ふうのス テンドグラスにするのも良いか!と... |

||||||||

| 背景板は、好みで工夫すればより楽しくなりそうです! | ||||||||

| 追記;但し、そもそも!?”三尊像”として飾る場合、造像前に”尊像の大きさ”を考慮すべき事(前記)解ってきましたが.. | ||||||||

| 元(釈迦三尊像)に戻る | ||||||||

| b)回転座付飾り台-作品の背面も見たい!; (幅45X奥行17X高さ33cm) | ||||||||

| 苦労して彫った像の全面を容易に見れれば、(自惚れの!)観賞もより楽しくなります!(←追・自彫りの歓傷!?) 今、取組んでいる「菩薩半跏像」の本物は、”像の背面も手を抜くことなく前面と同じように精密に仕上げている。” と評される像です(前述写真集内より)。 で、その像を手本とした機会に、背面・他も見れる様、 |

||||||||

| ホームセンターで見つけた”角回転(スラストベアリング)座” を台座の下に取付け、手で回せる様にしてみました。 (これも有りかと...) |

角回転座  ⇒ ⇒ |

|

||||||

| 台座の最下段は八角形の框(カマチ)座にして、手で回し易く しています。 |

||||||||

| 追記:飾り台の効能:地震でも、より安定して安心! | ||||||||

| H23.3.11の巨大地震の影響(我が家では震度5弱)で、小さめ台座であった”救世観音と聖観音1”が倒れ、聖観音は指が折れてしまい ました(⇒接着剤で指を固定・補修)。 他の像は、台座を飾り台の下から木ネジで固定してあったので、転倒せず無事でした。 改めて、(特に重心の高い立像や半跏像での)”ほぞ”による固定、”大きめ台座”の大切さを痛感すると共に、数像を並べて固定して飾る ”飾り台は、更なる安定をもたらす座”となる事が判りました!! |

||||||||

| 元(作品-菩薩像と飾る)に戻る | 元(近況)へ戻る | 元(制作完了)に戻る | ||||||

| c)スポットライト-像をはっきり見たい;我が家で”作品展"風に!?(追記:H24.10) | ||||||||

| 暗めな場所に作品を飾っていると(我が家がそうですが) 仏像 をじっくり観賞したい時には、”もっと光を!” となります。 |

スポットライト : ライト消し ⇔ ライト点灯   |

|||||||

| そこで、天井に簡単に取り付けできる”ライティングレール”(統一 規格で、様々な商品名・長さがある)を付け、そこにスポットライト を吊り下げて、像が ”浮かび上がる”様にしてみました。 |

||||||||

| 球は流行のLED球(電球色)にしました。消費電力が少ない(40W相 当で4W)とともに、ハロゲン球等と違い紫外線が微量で色焼けし難いと のことなので、間接照明も兼ね、点けっぱなし的に使っています。 |

||||||||

| 光線の当り具合で顔の ”表情も変り(はっきりし)” 気に入っ ています。 |

||||||||

| 注記;光は、頭上からでなく、出来るだけ顔の前方からの方が良い と。(上記では、吊り長さの保持具を追加し、ライト位置を下げました) | ||||||||

| 追記:(H25.4)像も次第に増え、両端が暗いので、ライティングレールの左右に別仕様のスポットライトを吊るしました。 | ||||||||

| d)写真を撮る-実像を!(追記:H24.7) | ||||||||

| 一般的な”デジカメ”で奥行のある像(台座を含む像や坐像 など)の作品を撮る場合、普通に画面に納まる距離で撮る と、遠近感が強く出て、実像の見た目と異なり”奥部が細く” 写ります。(後記3)内、注記も参照) |

A:像から40cm位で撮影 B;像から1m位でズーム撮影 |

|||||||

|

そこで...望遠(ズーム)で撮ると、遠近感が薄れる事を 思い出し、やってみました。 右記が比較例ですが、A,B同じ「膝張り長」に対し、奥とな る「上半身」や「頭部」などの巾が、ズームで撮ったBの方が 広く、実像に近い写真となります。 という事で今後は、 出来るだけ離れてズームで撮影しよう!! |

||||||||

| (注記:ズームし過ぎると、また実像とは異なってしまいます!) | 元(作品・大日如来)に戻る 元(手本と比較)に戻る | |||||||

|

||||||||

| f)須弥壇風飾り台-像が”映える”様な!(追記:H25.10) | ||||||||

| 四天王を群像として飾るに当り、先生に”須弥壇風にしたら” と言われ作ってみました。 確かに”飾り台”の周りに”枠” を付けると、群像がより映える(像の不出来を緩和する!?)様 です!!(比較写真⇒クリックすると大きい写真になります) |

|

|||||||

| ”枠”(手すり?)は、丸棒や角材など工作材をホームセンタ-で、また四隅 支柱の擬宝珠(ギボシ)は、神棚専門店(伊勢の宮忠)のHPから購入。 (⇒主仕様は”製作過程内”に概略記載) |

||||||||

| この”須弥壇風”台は、”三尊像”など、群像の簡易な”飾り台”としても良いかナ!と思えます。 とりあえずは、既存の像を横一列で飾っている場所の前に、少し大き目の”擬宝珠付枠”を、置いてみようかと..。 |

||||||||

| 元(作品-四天王)に戻る | ||||||||

| g)飾り様の変化を楽しむ (追記:H27.10) | ||||||||

| 十二神将の内の波夷羅と伐折羅大将が出来たので、二像を並べて飾る事にしました。 飾り台に心棒を2本立て、夫々の像の岩座の挿し込み穴を大き目にして、各像が回転出来 る様にしています。(前記”b)で使用した回転座”は、簡易な飾り台では必要ない!) で、時には、夫々の像の全周面を見ながら、また、二像の相対する位置を変えるなどで、 自彫りの観賞(自惚れの歓傷!?)を!楽しんでいます。 (例へば⇒右図のクリック) |

|

|||||||

| 元(作品-両雄を飾る)に戻る | ||||||||

| 3)仏像の参考写真集; | ||||||||

| 造像には、最低4視点(前後左右)の図なり写真が必要で、仏像彫刻の教本には、それらが、彫る上での要点等と供 に掲載されています。 しかし、国宝や重文など歴史上の名像を手本や参考にしたいと思っても、ほぼ正面写真のみで、 他視点からの画像も掲載された書籍は、一般的には入手するのが難しく思われます。 そんな中で、 私が出会い、好みにあった像などが多視点で掲載された写真集などを、都度書き留めてみたいと思います。 |

||||||||

| 注記:写真集の像の写真画を活用する際の留意点; 写真像は撮影位置や写真機レンズなどによって実像に比べ遠近感や歪が出ている場合があるので、造像に利用する際はその点を 考慮する必要が有ります。 特に、 ・坐像の正面・側面写真では、手前の膝張り寸法に対して、奥となる胴や頭部が小さめになる(参考:上記写真を撮る)、 また、 ・立像では、頭部や足部が小さめ・短めに写っていることが有りますので、 前記の”仏像の寸法取り”などに当てはめてみて、違いが大きければ、写真を基に「修正した作図」をするのが良いと思います。 [写真をパソコンに取込み、描画機能や、写真修正ソフトを使って修整するなどの方法も有ります。] |

||||||||

| 別法(最善の方法)として、油土で像を作成し、その像を元に彫像する方法もあるようですが、私はまだ経験していません! 追記:”油土”を使ってまず塑像を作る方法が、『仏像彫刻・毘沙門天を彫る』(松久宗琳仏所監修・淡交社H24.8)に紹介されています。 |

||||||||

| 元(手本が写真像)へ戻る | 元(大日の光背)へ戻る 元(マス目線)へ戻る | |||||||

| a).「魅惑の仏像:1~28巻」(毎日新聞社・1990~1996発刊); | ||||||||

| 町の図書館で見つけ、いつか手本にしたい像について、インターネットのamazonより購入。 但し、もはや廃刊となって 在庫のない巻が多いのですが、一部、 小判(めだかの本・毎日新聞社)で発刊されたものが有ります。 |

||||||||

| 私が手本にした「菩薩半跏像」や「大日如来」は、このシリーズ本内の写真を参考としました。 今後彫ってみたい像の”阿修羅”や”四天王”は小判の”めだかの本”でしか購入できませんでした。 |

||||||||

| 追記R1.9:幣作で模した”四天王”や”阿修羅”も、本シリーズ本内の詳細部写真が大いに参考になりました。 特に、 ”阿修羅”では前後左右の4面写真があり、作像に必要な「像輪郭図」の作成が出来ました。 元(作品-阿修羅)に戻る |

||||||||

| b).インターネットHP:” イSム ”で検索されるサイト; | ||||||||

| 注記(H27.10);最近は、編集・表記内容が変り、詳細部写真は余り掲載されていません チョット残念! | ||||||||

| リアルに現存する仏像を観察し、30cm前後の(木製ではない)小像に再現した商品の紹介・販売サイト。 H23.9現在、17種の仏像が商品化されていますが、そのすごさ(リアルさ)は、各々の仏像の詳細画面に入ると、 20以上の視点からの商品紹介写真群に有ります。(追・注記:その後編集内容が多少変動しているようです) |

||||||||

| この内、「伝如意輪観音」は、確かH23.4月ごろ、「不動明王」(運慶作・浄楽寺)はH23.6月頃の発売で、私が手本にしたいと思った頃 より後に発売され、 イ).前記の「伝如意輪観音」(菩薩半跏像)を手本とした像では、私の本HPで ”写真集では判らないところが多く..”と、愚痴をこぼし てい ますが(制作過程内参照)、このHP内の写真群では、例えば”上部目線からの画像”などで不明な点も明らかになっています。 ロ).浄楽寺の「不動明王」は、手本にしたいけれど適当な写真集がなかったので諦めた経緯が有ります。 上記同様、この像が今少し 早く発売 されて(写真群が紹介されて)いればナ~..と(身勝手ながら)残念な思いです!(今後、挑戦するかも...) ハ).今回、挑戦した「毘沙門天」。 他雑誌内の3面の写真などを見て、手本にしたいと思っていたのですが、 このHP内に詳しい写真群が有り、制作に挑戦できました。 (追記;H24.9) ニ).運慶作の「大日如来坐像」を手本とした像では、”光背の光脚部の模様”は、このHP内の写真を参考にしました。 |

||||||||

| このサイトのすごさに感謝すると供に、今後の新商品発売にも期待してしまいます!! | ||||||||

| (他にも同じような方法で商品を紹介しているサイトがあるようです。 サイト主催者には、趣旨に反した閲覧でお許し頂きたく! ) | ||||||||

| 元(作品-伐折羅大将)に戻る 元(作品-毘沙門天)に戻る | ||||||||

| c).東博や奈良国立博物館の収蔵品の画像:(追記:H24.10) (東博 or トーハク=東京国立博物館) | ||||||||

| 首記博物館のHP内にある「画像検索」(or「収蔵品データベース」)により、収蔵品(仏像)の幾つかは、多視点や部分 拡大等の画像で見られます。 例えば、東博の「画像検索」では、下記仏像名で検索した中に有ります。 (「観世音菩薩立像」(重文)23画面、「九面観音立像」(模造)7画面、「愛染明王坐像」(重文)15画面 等。) (東博の「コレクション」の項からも可) |

||||||||

| 追記H27.10:上記HPでの写真像は、博物館所蔵品のみですが、東博資料館には、過去に展示した際に学術資料 として撮った名像の数視点の写真が収蔵されています。 今回模した”興福寺の木造・十二神将”の二像は、その 資料写真も利用させてもらいました。 |

||||||||

| d)大型美術全集-図書館にて;(有りました!特にⅱ~ⅴは!(^o^)丿 でも大判・高価! で、必要部コピーへ) | ||||||||

| (補足;下記全集などの収蔵有無は図書館で異なりますが、東博・資料館や金沢文庫には全て揃っています。 ただ、東博・資料館では、蔵書を自由に閲覧し、選べますが、金沢文庫での下記などは、蔵書名を指定・申請しての閲覧となります) |

||||||||

| ⅰ)「国宝・重要文化財大全」-彫刻上・下巻(毎日新聞社); | ||||||||

| 国宝・重文指定の仏像全2,250件を、制作技法・材質→尊格で分類し、更に仏像名毎に集約して正面写真で順に 掲載しています。 写真(白黒)には、仏像の大きさ・所蔵寺名・造像年代等が記されており、色々参考になります。 [例えば、”木造→天”の”四天王”の項には、全国でその名で指定された像が、次から次へと現れ、何とも..。 ] (正面写真だけなのが残念ですが、観ているだけでも面白く。何を彫りたいか等の時に、特に参考になりそうです!) |

||||||||

| ⅱ).奈良六大寺大観-全14巻(岩波書店); | ||||||||

| 下記の奈良六大寺の所蔵する美術・工芸品について写真付きで解説しています。 仏像については、正面写真の他、像によっては両側面・背面の写真も掲載されています。 [例えば、東大寺戒壇堂の四天王は正面・背面・(斜め)側面、釈迦如来像は正面・両側面 等。] |

||||||||

| ・奈良六大寺; 法隆寺、薬師寺、興福寺、東大寺、唐招提寺、西大寺。 | ||||||||

| 元(作品-四天王)に戻る | ||||||||

| ⅲ).大和古寺大観-全7巻(岩波書店); | ||||||||

| 上記ⅱ)の他寺版;1)~7)は、各寺の掲載・巻 ・1)法起寺、法輪寺、中宮寺、・2)当麻寺、・3)元興寺、大安寺、般若寺、十輪院、・4)新薬師寺、白毫寺、円成寺、 ・5)秋篠寺、法華寺、海龍王寺、不退寺、 ・6)室生寺、・7)海住山寺、岩船寺、浄瑠璃寺、 |

||||||||

| ⅳ).日本仏教美術の源流-全2巻(奈良国立博物館篇・同朋舎出版); | ||||||||

| 平安初期までの仏像などについて写真付きで解説。 「伝如意輪観音」(菩薩半跏像)では、私の欲しかった”半跏部の上部目線からの画像”や、台座の下部からの 写真なども載っています。 その他、「九面観音」(前記、東博蔵のは模刻)の前後左右や部分拡大写真等など。 |

||||||||

| 元(半跏像の完成)に戻る | ||||||||

| ⅴ).日本彫刻史基礎資料集成;(中央公論美術出版) a) 平安時代・重要作品篇1~5巻、 b) 鎌倉時代・造像銘記篇1~8巻 |

||||||||

| これ等各巻の”図版篇”には、主題に即した像の多面にわたる写真が掲載されています。 | ||||||||

| 元(近況-東博)に戻る | ||||||||

| 次ページでは、主な作品の「制作過程」を掲載しています。 よろしければ引き続きご覧下さい (^^♪ 。 次ページ・制作過程へ |

||||||||

| 本HPのTOPに戻る 本ページのTOPに戻る | ||||||||

| |

||||||||