はじめての仏像彫刻![]()

| 仏像彫刻、仏像の種類とその豆知識 数多く存在する仏像。 これらは”尊格”別に「如来」、「菩薩」、「明王」、「天部」、「他」 に大別されるといいます。 そこで、ここでは”はじめての仏像彫刻”に関しての ”豆知識”や”感じた事”などを、下記の尊格別項目欄に、綴っ てみたいと思います。(記載・追記は彫刻する像に応じて前後いたします) |

|||

| 「記載項目」、及び「項目へのアクセス」は、目次付本ページ からどうぞ! その他、仏像彫刻の全項目に関しては、”仏像彫刻へ”からもどうぞ! |

|||

| なお、解説記述部の多くは、下記書籍・著書(写真の多くは「飛鳥園」)などの参照や抜粋によっています。 「仏像の事典」熊田由美子、 「仏像の見方」沢村忠保、 「国宝の美」゙朝日新聞出版・「日本の仏像」講談社・「魅惑の仏像」毎日新聞社の各シリーズ、 「仏像の再発見」・,「仏の世界観」・,「仏像の見分け方」西村公朝、「仏師に聞く・仏像彫刻教室1・2」高井琮玄、「仏教早わかり百科」主婦と生活社、 「仏像図解新書」石井亜矢子、「日本の仏」速水侑、他。 |

|||

| 0.仏像の種類;(追記H23.10)R2 | |||

| 四種類(尊格)の仏像を6寸で彫った機会に、まずは各尊格の概要を記します。(下表内仏像は幣作) | |||

|

|||

| 1.如来像; (如来の三十二相) | |||||||

| 如来=仏陀とは「覚りを開いた者」「真理に目覚めた者」の意で、仏教では無上の存在です。 | |||||||

| 1)種類; | |||||||

| 仏教の創始者で、歴史上に実在する釈迦のほか、仏教教義の展開につれて薬師・阿弥陀などが考えられました。 密教では、毘盧遮那(ビルシャナ)如来(奈良の大仏など)を発展させた大日如来が成立しました。 |

|||||||

| 2) 姿 ; | |||||||

| 如来には三十二相八十種好と呼ばれる”仏の尊い身体的特徴”があるとされ、如来の像は、これらの特徴に基づ いて造られています。 その内容は下表ですが、表現が難しいものもあり、すべてが造形されるわけでは有りません。 その主な特徴は、 |

|||||||

| a) 全般: 体が大きく、手足や肩の肉付きは豊かで柔らかく、上半身は、獅子のように堂々としている(下表No.6,17~21、25)。 b) 頭 : 頭は、おわんを伏せたように盛り上っている(下表No31肉髻)、これは、広大無辺の仏の智恵が詰まっている為。 髪は、髻(モトドリ:頭頂に束ねた髪)をほどいた為、縮れ毛が巻貝のような右回りの渦巻き状になっている(螺髪(ラホツ)相)。 c) 顔 : 額の白毫(同No32)は、光を放ち、あまねく世界を照らすとされ、仏像では、水晶が嵌め込まれている。 d) 首 : 三本の筋が有り(三道)、仏の三つの徳(煩悩・業・苦?、輪廻(過去・現在・未来?)を表す(書籍(宗派?)により異なる解釈) e) 手足 : 指がすっと長く(下表No3長指相)、人々をもれなく救うという意味から指の間に水かきがある(同No5手足指縵網相)。 f) 他 : 四方に放たれる一条の光(同No15)は、光背で表される。 |

|||||||

| *三十二相の内容; (「仏像の事典」より抜粋) | |||||||

|

|||||||

| 付記:物理的(寸法取り)以外の彫像での表現例; ・No6、16等の皮膚の柔らかさ等は、円やかで滑らかに仕上げる。 ・No30の睫毛の多さは、上瞼の縁に厚みをつけ(目玉を奥にし)、影をつくる。 元(牛眼睫相)に戻る |

|||||||

| 未熟者の疑問-手の長さ; No9では、手が膝に達すると有りますが、一方No11では、両手を広げた巾は身長と同じ(⇒一般人並) ともあります。 膝に達する程の手の長さであれば、No.11の身長以上の長さになってしまう(或いは、一方の手が大分短くなって しまう)?と思うのですが... その意味では、特に平安後期以降の像では、(菩薩像を含め)膝に達する程の手の長さは少なく なっている様に思えます。(⇒写実的に!?) |

|||||||

| 追記:手が長いのは、与願印などで衆生にご利益をより近づける意があるとか!...その意味では、膝までではなくとも長めにすべ きかと。 ”三十二相”には、上記「主な特徴」内に記された以外にも、意味が込められた”相”がまだまだあるようです。 |

|||||||

| *八十種好の主な内容; 三十二相をさらに詳細に表したもので、その主な目に見える特徴を下記します。 (「仏像の見方」より抜粋) |

|||||||

|

|||||||

| 注記:インターネット上で”八十種好”全項目を記したHPの経典の中には、上表中の”耳朶環状”や”三道”は八十種好に含まれておらず、また 別のHPで ”.但し、現代では、”代表的な仏相”とされている..”との記載も有りますので注記としておきます。 (経典に違いが有るのか等解りません..) |

|||||||

| 追記(H24.6);上記内”臍不出”、”臍深円好”に関連し; 私が模刻した「大日如来坐像」や「菩薩半跏像」などのお臍は、丸くはないのです が、金沢文庫の特別展で拝観した「弥勒菩薩立像」(重文・”慶派仏師作”・東大寺中性院蔵)のお臍は、まん丸(中に刻印?)でした!。 また、運慶作とされる光得寺「厨子入り・大日如来坐像」のお臍は法輪模様で表されています。 |

|||||||

| 元(方法三十二相)に戻る | |||||||

| 3)服装: | |||||||

| 釈尊が出家し覚りを開いた時の姿をもとに、腰から下に巻きつける”裳モ[裙クン]”を着け、その上に”袈裟”[納衣ノウエ :世人が捨ててかえりみない布を縫い合わせた衣]をまとっています。(裙と袈裟ははじめは一連なりでしたが、後に分けられます) 耳や胸などの装飾品は、出家する時に捨ててしまったため着けていません(耳たぶの穴は、出家前の名残り)。 |

|||||||

| [但し、大日如来は、密教で「すべての如来や菩薩を包括する存在」として、宝冠をかぶり装身具で身を飾る菩薩形で表現されます。] | |||||||

| 4)印相(インゾウ): | |||||||

| 仏像の手の組み方や指の曲げ方を印相といいます。インドでは、手・足指で心や意思を表現し、それが仏像にも取り 入れられました。 下表は如来の主な印相ですが、菩薩・明王などにも特徴的な印相が各種あります。 |

|||||||

如来の主な印相 印相図は「仏像の事典」より抜粋  |

|||||||

| 5)座り方(坐相)の内の「結跏趺坐」 | |||||||

|

|||||||

| ・「結跏趺坐」;両脚を組み、左右の足の甲を反対側のももの上にのせる坐法で、吉祥坐と降魔ゴウマ坐の2種がある。 | |||||||

| ・”吉祥坐”は、先に左足を右のももの上に置き、次に右足を左のももの上に置く坐法で、仏の説法時の座り方である。 ・”降魔坐”は、先に右足を左のももの上に置き、次に左足を右のももの上に置く坐法で、天台や禅はこの坐法による。 ・「半跏趺坐」;片足だけをももの上に置く、結跏趺坐を少し簡略化した座り方で、菩薩像などに多い |

|||||||

| 《インドでは伝統的にほぼ”右足上”に統一されており、”左足上”の坐法は中国6世紀後半~7世紀の坐禅法に おいて成立、仏像にもこの頃より降魔坐の作例が出現する。 日本ではその影響を受けて、両種の坐法をとる 仏像が作られたが、一般的には、顕教の仏菩薩像は降魔坐で、密教像は吉祥坐である。(日本歴史大事典・他)》 |

|||||||

| ・仏像発祥インドの伝統に依っているのが、後の密教像で、以前からの顕教の像が中国の禅の影響で坐相が変って いたとは! 元(近況)に戻る |

|||||||

| 6)私の彫った像に関して; | |||||||

| a) 釈迦如来像: | |||||||

| 紀元1世紀ごろに仏像のはじまりとして造られた如来像。 その後、釈迦以外に考えだされた如来・菩薩は、釈迦の 姿をモデルとして造られるようになりました。 |

|||||||

| 私の彫った釈迦如来坐像は(H23.3:仏像教室での課題)、禅定印で瞑想する姿です。 三十二相の全容を知って、改めて手本の像とも見比べると、顔も上半身もがっしりとした感が弱い事に気づきます。 削っていく内に段々小さくなり...初心者とは言え、まずこの考え方が頭に入っていれば削り様は変っていたかと.. 今後は、如来に限らずこの作像の基本を念頭におき生かしていきたいと思います。 |

|||||||

| 元(作品-釈迦如来)に戻る | |||||||

| b) 大日如来像: | |||||||

| 密教世界の中心にあって、宇宙の真理を象徴して身体化した最高位の、絶対的存在の如来。 この壮大なイメージを表現するため、通常の如来のような出家姿ではなく、髻を結って宝冠をかぶり、身を装身具で 飾って蓮華座に結跏趺坐(両足を組合わせて”もも”に載せる-座禅での坐り方)した姿で表現されます。 また、大日如来には、叡智の面から見た”金剛界の大日如来”と、慈悲の面から見た”胎蔵界の大日如来”という 二つのとらえ方があり、その違いは”印相”に見られます。 |

|||||||

| (金剛界大日如来は、忍者の手つきに似た”智拳印”を、胎蔵界大日如来は、”法界定印”を結ぶ) | |||||||

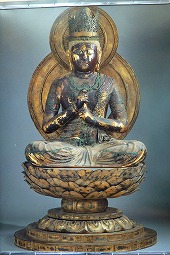

| 私の彫った大日如来像は(H24.9)、運慶作の(金剛界)「大日如来坐像」(⇒右記写真)をモデルにした像ですが、 | |||||||

| 運慶作のこの像は、運慶初期(20代前半?)の作で、”均整のとれた体つき、安定感の ある座り方、理知的な表情、弾力を感じさせる肉身部などが魅力的な写実的作風”と評 される像で、彫金でつくられた宝冠や胸飾(瓔珞)・腕輪(碗釧や臂釧)などを身に着けて います。 |

運慶作「大日如来坐像」(国宝) 奈良;円成寺(多宝塔)蔵 ・材質:檜・寄木作り、漆箔 ・全高;148.6cm ・像高;98.2cm ・平安時代後期(1176年)の作 |

||||||

| 更に、この像は、(下記は、「魅惑の仏像28・大日如来」(毎日新聞社刊)より抜粋) ・眼には、十二世紀半ばころから行われている玉眼をはめています。 ・像の表面には、全面に麻布を貼り、錆漆(砥粉と漆を混ぜた物)で地固めをした上に黒漆を塗り 金箔を塗って仕上げています(漆箔)。 [いま像の表面で、茶褐色にみえる所は、金箔がはがれて漆が露出しているため] ・台座は、蓮肉(天板裏に運慶名が入った”造像銘”が墨書きされている)と蓮弁は古いのですが、 他は大正時代の修復時に奈良美術院によって後補され、六重蓮華座に仕立てられています。 ・光背は、二つの円相をつないだ二重円光で、像と同時の制作ですが、その外周につけられていた 周像はすべて失われています。 |

|||||||

| 追記;(NHKテレビテキスト「仏像拝観手引」より この仏像の大きな特徴は、まず裸形の像を造り、そこに条帛を別材で彫ってはぎつけていること です。 「は(矧)ぎつける」というよりはまるで木の衣を着せているかのような構造になっています。 作者がなぜ、かえって手間の多いこの方法をとったのかは謎のままですが、(まづ体躯をしっかり決 める等)細部に至る運慶のこだわりようが感じられる仏像です。 |

|||||||

| 元(作品一覧)に戻る | |||||||

| 2.菩薩像; | ||||||||

| 菩薩は「覚りを求める者」の意で、自らの覚りを求めながら、衆生の救済も願って、苦しみを減じ福徳をもたらす存在です。 | ||||||||

| 1)種類; | ||||||||

| 仏教教義の展開につれ多くの如来が考えだされると、修行する菩薩もそれぞれの功徳をにない様々に登場しました。 | ||||||||

| 菩薩二尊を如来の脇侍とする三尊形式(右記例)で礼拝 される事が多い他に、単独でも信仰されます。 聖観音菩薩の変化観音としての十一面観音、不空羂索観音、 千手観音等。 弥勒菩薩、文殊菩薩 など多種・多様。 |

|

|||||||

| 右表内”観音菩薩三尊”は、天台・真言宗寺院で安置される形式で、 観音菩薩に替え、薬師如来、虚空蔵菩薩、文殊菩薩などの場合も有る。 |

||||||||

| 追記;脇侍の菩薩二尊を”観音”と”地蔵”とする組み合わせは、「放光菩薩」と呼ばれ、安産祈願などとして造像された。 | ||||||||

| 元(三尊像の寸法)に戻る | ||||||||

| 2) 姿 ; | ||||||||

| 菩薩像は、釈迦が出家前の王族の時の姿をモデルにし、腰には巻きスカート状の裳(裙)を巻き、上半身には、左肩 から右脇腹を回る条帛(ジョウハク)をかけ、ショールのような天衣(テンネ)をまといます。 表情は一般に温和で、美しく髪を高く結い上げ、宝冠を戴き、胸、腕等に豪華な装身具を着けています。(地蔵は例外) |

||||||||

| また、修行により如来となる事が定まっているので、如来特有の身体的特徴(前記)も一部みられます。 | ||||||||

| 3)持物(ジモツ); | ||||||||

| 菩薩により様々な持物を持っています。 持物は菩薩の救済の力を表現します。 | ||||||||

| 追記; 代表的な”持物”と功徳の意味合い; | ||||||||

|

||||||||

| 4)私の彫った像に関して; | ||||||||

| a)地蔵菩薩: | ||||||||

| 釈迦没後の無仏の時代に六道(地獄道など人が生死を繰り返す迷いの世界)に苦しむ人々を救済する菩薩。 本菩薩は、他と異なり、僧侶(剃髪に袈裟)の姿で、左手に”宝珠”を捧げ、右手に錫杖(シャクジョウ)を持つか、与願印 (前記)とするのが一般的です。 |

||||||||

| ・六道の入口に立ち救済にあたるという六地蔵への信仰から、村や墓地の境界に六地蔵が祀られたり、犀の河原で 死んだ子どもを救うともされ、子供と結びつけた水子地蔵、子安地蔵や安産の神としても造像されます。 また、様々 な民間信仰と習合した地蔵信仰は、多彩な伝説を生み出し、身代わり地蔵、とげ抜き地蔵など百近くの名字・名号を もつ地蔵が全国に分布しています。 |

||||||||

| ・地蔵の持物の意味; 宝珠(ホウジュ) :あらゆる願いをかなえてくれるありがたい珠。 錫丈(シャクジョウ):僧侶が巡行するときに携帯し、山中の蛇の害を退けます。救済のために六道を行く地蔵を表します。 |

||||||||

| 私の彫った、 ⅰ)わらべ地蔵(H19):作品一覧内にも書きましたが、私が仏像彫刻を始めるきっかけとなった作品です。 NHK:趣味悠々で、講師・松本明慶さんの「最後はちいさなちりぼこリのような木くずを出すように削っていくのです..」 が忘れられません。 これからも何体か彫りたい地蔵像です。 |

||||||||

| ⅱ)地蔵菩薩立像(H21.9):教室での課題の像。 初歩の段階の像ですから胸飾り等は有りません。 | ||||||||

| 元(作品-地蔵)に戻る | ||||||||

| b)聖観音菩薩: | ||||||||

| 一般に「観音さま」として親しまれる観世音菩薩は、現世的なご利益を与えてくれる菩薩として、その信仰は広く深く 庶民のなかにも根を下ろしました。 多くの像が手に蓮華や水瓶を持っています。 |

||||||||

| ・「観音経」によると、観音菩薩は33の仏や諸天に変化してこの世に現れ、すべての衆生を救済するといいます。 また、 観音の多種多様な功徳を目にみえる形で表現する為に十一面観音や千手観音など様々な変化観音が現れます。 「聖観音」とは、これら変化観音に対して、本来の観音という意味を表す呼び方です。 |

||||||||

| ・菩薩の持物の意味; 蓮華(レンゲ):泥中から生じても汚れのない美しい花を咲かせることから、覚りを表します。 水瓶(スイビョウ):(水差し)の中には、すべての願いをかなえてくれる功徳水という水が入っているといわれています。 |

||||||||

| ・観音菩薩は男性か女性か!? 観音菩薩はお顔を良く観察すると口ひげが描かれています。 実は男性なのですが、その優美な姿が女性を連想 させるのでしょう。 慈母観音、マリア観音というのもあるほどです。 最近の研究では、観音菩薩の造形には、古代 中央アジアの女神像の影響があるという説も有りますから、美女の喩えとして観音菩薩が持ち出されるのもあな がち理由がないとはいえません。 |

||||||||

| (これを読んで、個人的乾燥!な感想!、”ひげ”があるから男性とは..! 昔、”うちの女房にゃヒゲがある!”なんて歌も..古~!) | ||||||||

| 私の彫った聖観音菩薩立像1と2:(H22) 教室での最後の課題の像。 像1の持物は咲きかけた蓮華。 像2は、説法印(本像は、教科書内の見本写真の像 を模したもので持物は持っていません。 菩薩像は、様々に表現されて来たので、特に持物が無しでもかまわないとの事でした。 |

||||||||

| 元(作品内)に戻る | ||||||||

| c)菩薩半跏像(伝如意輪観音); [ ぼさつはんかぞう (でんにょいりんかんのん)] (昭和32年、国宝に指定) | ||||||||

| 自由課題の一作目として、模刻まがいに小仏で彫ってみようと決めた(H22.6E)本像について、その基となった写真集 内の写真と解説を抜粋して紹介します。(同集には、前・後・左・右面他、多面にわたる写真が掲載されています) |

||||||||

| (参照*写真集; 魅惑の仏像・23 「如意輪観音」 毎日新聞社刊(1992.12発行)) | ||||||||

| 「蓮華から降り立つ観音さん」(著者:西村公朝) |  「菩薩半跏像(伝如意輪観音)」 京都:願徳寺・宝菩提院蔵 ・材質:榧の一木造り ・全高:137.2cm、全巾:74cm ・平安時代初期の作(8~9世紀) 一木から彫りだされたとは思えな い自然さが有り、どこから見ても 隙のない完成度の高い彫技を示 す傑作として国宝に指定された。 |

|||||||

| ・救いの心が右足に まずお顔は真正面に向け、大きな目をパッチリと開け、蓮台に座す上半身は真直ぐです。 もうこの お顔と、厳粛な姿勢だけでも、礼拝者の身が引きしまります。 次に本像は二臂像で、左手は施無 畏の印、右手は与願の印をしています。... 次に左足は曲げて蓮台に座し、右足は下げて蓮台 から降りようとしています。 この姿勢を半跏座というのですが、この右足が本像の心を積極的な 行動として示しているのです。... この観音は、私たちから願いにくるまで、知らぬ顔でじっと、 のんびりと落ちついてはおられないのです。 |

||||||||

| ・さらさらと落ちる天衣と裳裾 さらにその動作を、説明的な表現が肩に懸かる天衣の形です。この観音も初めは他の像にみられ るように、蓮台の上で、両足を組んで坐っておられました。 その時の天衣は、もちろん両肩に懸か っていたのです。 ところが、この観音の目の前に私たちが、無益に苦しみもだえているのです。 たまりかねた観音は、蓮台から降りようとして右足を動かした瞬間 に、薄く軽い天衣が、左肩か らすべり落ちたという状態です。..また、蓮華部の連弁も、現在のものには造られておりませんが、 制作当初は、奈良時代から平安時代の初め頃に多くみられる挿し連弁の形であったと思います。 その証明的な形が、本像の裳裾の形です。それは、いかにも薄く軽やかな布地が、右足を下げ たことによって、さらさらと蓮肉上からずり落ち、 そして蓮弁の一枚一枚に、軽く覆いかぶさった ような表現です。... 元(制作完・追記)に戻る 元(天衣の流れ)に戻る |

||||||||

| ・厳粛でみずみずしい美しさ さて現在の本像には、一見淋しくみえる箇所があります。制作当初は当然あった筈のものが欠失 しているからです。..(光背、宝冠、瓔珞(ネックレス)等)..でもこれらの淋しさを、全く打ち消すように、 本像はあまりにも美しいのです。 私は本像の造形を、岩山に、静かに流れる滝水の光景として みています。 それは、右肩と左肩から流れる二条の水は、膝上の滝つぼにそそぎ、そのあふれた 水が、連弁の小岩に滑るように落下し、最下段にある框の池に流れ込んでいるようです。.... また造形的には、その左肩と右足、そこが本像の示す魅惑の箇所ではないでしょうか。 |

||||||||

| 「一木彫の名作、如意輪観音」(著者:西川杏太郎); | ||||||||

| ・宝菩提院の一木彫像 両胸の肉付けも力強く、腹のふくらみにも、両腕の肉付けにも十分な厚みを持たせながら、やはり、ねっとりとした独特の充実した力 強さがみられます。 こうした特色は、像の背面をみても全く同じで、拝む人から見えない後ろの方まで手を抜くことなく前面と同じ ように精密に仕上げています。 こうした一木彫像では、背面の肉付けや、装飾を省略する事が多く、体にからんでいる天衣なども 適当に見えない所を省略することがよくあるのですが、この像ではそれが全くなく、天衣や条帛が、両肩にかかって、どこをどう通って 末端までつながるかまで、実にはっきりと刻み出し、ごまかしが全く見当たらないのです。 |

||||||||

| 元(作品内)に戻る 元(制作過程)に戻る .元(作品を飾る)に戻る | ||||||||

|

||||||||

| 追記2:東京芸大・研究報告発表展(H28.4)にて | ||||||||

|

||||||||

| 3.現本像の”渋く輝く瞳”部分は、これまでは”黒曜石or練物”の嵌め込みとされてきたが、両眼で材が異なるものの、化学分析の 結果、漆成分が発見されたとの事で、摸刻像では、別途”黒漆を塗った榧材”を嵌め込んで、”輝く瞳”としている。 |

||||||||

| 元(制作完-追記)に戻る 元(近況No52)に戻る | ||||||||

| d)菩薩立像; 東京国立博物館所蔵 C20 ↓裏に幣作像 | ||||||||

| 自由課題で模した本像についての解説をインターネット上のHPなどから抜粋し、転載します。 |  木造菩薩立像、重文 金泥塗り・彩色・截金、玉眼 像高104.5、台座高:34.8 鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館所蔵、C20 |

|||||||

| 1.13世紀前半に制作されたと思われる本像。腰を捻り右足を前に踏み出すたおやかな容姿、 裳の描く巧みな衣文、軽やかになびく天衣等、きわめて技巧的で精緻な像形を持つ傑作で、 作風から運慶の子・湛慶世代に活躍した奈良仏師・善円(後に善慶)の作と目されます。 本像は上下の唇にも彩色の上に薄い水晶板をあてる,玉唇とでもいうべき技法を用います。 |

||||||||

| 2.宝冠の正面の窓からのぞいていたはずの標幟(ひょうじ)を欠くので尊名が明らかにならず、 伝来も不明であるが、作風が鎌倉時代に南都諸寺院の造像に携わった仏師善円に近く、 玉眼をおさえる方法も善円作奈良国立博物館十一面観音菩薩立像と共通する。 また、宝冠の意匠が興福寺本坊持仏堂弥勒菩薩立像のそれに酷似することからも、奈良周 辺で造られたものとみてまず間違いない。 肉身を金泥塗り、裙の表は朱彩の上に截金の地文様(麻葉繋ぎ)をおき、主文は花文を彩色 で描く。 現在この花文は黒く変色しているが、葉は青系の、花は赤系の繧繝(うんげん)*注記 で彩り、葉脈などに截金をおく。 裙の緑は群青色に截金で精妙な蓮華唐草を描く。 腰布は 彩色・金泥・截金を併用し、大小の木瓜文(もっこうもん)を連ね、天衣は表裏とも彩色地に截金 文様をほどこす。 当初の着衣の荘厳は、色鮮やかな彩色がまばゆいものであっただろう。 截金の地文の上に彩色文様を散らす手法は、奈良時代以来の伝統を受け継いだ南都に多く みられ、その典型的な例である。 なお、唇に水晶を嵌める現存唯一の作例であることも見逃せない。 |

||||||||

| *注記;繧繝:同色系統の濃淡を段階的に表し、さらにこれと対比的な他の色調の濃淡を組み合わせることによって、一種の立体感や装飾的 効果を生み出す彩色法。 唐代の中国で完成、日本では奈良時代から平安時代にかけて仏像・仏画の彩色装飾、建築・工芸品の彩色 文様や染織に応用され、独特の発達をとげた。(広辞苑による) 元(作品内)に戻る |

||||||||

| 3.明王像; | |||

| 明王とは、如来の教えに従わない者達を忿怒(フンヌ)相の恐ろしい姿で懲らしめ、教化しようとする”密教”の仏たちの総称 | |||

| 密教:秘密仏教の略称で仏教流派の一つ。インドで7世紀末に、仏教の趨勢を挽回しようとして、大日如来を信仰の中心 にすえ、明王などの尊格が生み出されると共に、バラモン教やヒンズー教で信仰された神々(→天部)や祈祷、まじない などの儀式が取り込まれた。 日本へは空海によって伝えられた真言宗系の東密と、最澄によって伝えられた天台宗系の台密がある。 |

|||

| 1)種類; | |||

| 不動明王を中心としてた五大明王(降三世、軍茶利、大威徳、金剛夜叉)、愛染明王や孔雀明王など。、 | |||

| 2) 姿 ; | |||

| 孔雀明王を除き、忿怒相で、多くは多面・多臂(腕)・多足の非人間的な姿をしています。 上半身は裸で、条帛を着け、下半身には裙を巻き、腰布を結び、胸飾や腕輪・足輪(臂釧、腕釧、足釧)を着けます。 |

|||

| 3)持物(ジモツ); | |||

| 手には様々な武器を持ち、獣の革をまとったり、蛇を絡みつかせたり、どくろを持つ像などが有ります。 | |||

| 4)私の彫った像に関して; | |||

| a)不動明王; | |||

| 明王の中でも最も重要な存在。大日如来の教令(命令)を受けて忿怒の形相で現れ、邪悪や煩悩を破壊し衆生を教化 する。 右手に剣、左手に羂索(ケンサク)を持ち(衆生の迷いの心を知徳の剣で断ち切り、慈悲の羂索で救い上げる意が ある)、火焔の光背を背にし、台座は立像は岩座、坐像は瑟瑟座(シツシツザ)(方形の材を組合せ積上げた座)となる。 |

|||

| 平安初期までの像は、空海(弘法大師)によって請来された密教尊像図様に基づく姿で、 ①頭髪は総髪、 ②左側に弁髪を垂らし、 ③頭上には蓮華を頂く。 ④両目は見開き、 ⑤上歯で下唇を噛み左右に牙をだす。 (⇒写真左:大師様不動)坐像が多い) |

不動明王の容貌の相違  大師様不動 十九観不動 |

||

| 平安中頃以降は、「大日経」等に基づく不動明王像の典型が「十九観]として編まれた。主な特徴は、 ①頭髪は巻髪(or乱髪)、 ②左側に弁髪を垂らし、 ③頭上に莎草の形に結った莎髪(シャケイ)を頂く。 ④目は、”左目は半眼(or閉じ)、右目を開ける”「天地眼」で、 ⑤上唇の右端を下の牙で噛み、下唇の左端を上の牙で噛む。(⇒写真右:十九観不動)立像が多い) |

|||

| 私の彫った不動明王立象(23.6)は、上記「十九観」に沿った6寸の像で、迫力が少しでも 増せばと...”玉眼風!?” の眼としてみましたが...(別項参照)。 |

例: 蓮華 と 莎髪 |

||

| 元(近況48)に戻る 元(作品-不動明王)に戻る | |||

| b)愛染明王;(webサイト;wikipediaより抜粋・略記) | |||

| 密教経典「瑜祗ユギ経」に由来し、 ”金剛界”最高の明王(注:不動明王は”胎蔵界” 最高の明王)。 「煩悩と愛欲は人間の 本能でありこれを断ずる事は出来ない、むしろこの本能そのものを向上心に変換して仏道を歩ませる」との功徳を持つ。 |

|||

| 尊容とその象徴的な意味: 一面三目・六臂の忿怒相で、頭上には獅子の冠を頂き、冠の上には五鈷鉤コウが突き出る。 その身は赤色で宝瓶の 上にある紅蓮の蓮華座に、日輪を背負って結跏趺坐で坐る。 |

|||

| ・日 輪;仏の無上の浄菩提心を表し、燃え盛る炎は、智火が煩悩による執着心や愛欲をことごとく焼き 尽くす仏の不退転の勇猛心であることを表す ・獅子冠と怒髪の怒りの相;百獣の王・獅子が吼えるとあらゆる猛獣も静かになるたとえの獅子吼と 憤怒の怒りの相により諸々の怨敵を降伏し、一切衆生を救済することを表す ・五鈷鉤;衆生の五智を呼び覚まし、邪欲を捨てさせ正しい方向へ導くことを意味する ・一面三目;法身(仁愛)と般若(智恵)と解脱(勇気)の三つの徳を表す ・身色が真紅;愛染明王の大愛と大慈悲とが身体からあふれ出ていることを意味する |

愛染明王 奈良国立博物館所蔵 |

||

| ・六 臂;手が六本あるのは、六道輪廻の衆生を救う意味を持つ。 左右の第一手;左手の五鈷鈴は、智恵の音の響きにより衆生を驚愕させこの世の迷いから覚醒させ、 右手の五鈷杵は、衆生本有の五智を理解し体得させて、覚りへ到達せしめる 左右の第二手;左手の弓と右手の矢は、二つで一つの働きをし、衆生が互いに協力し円満な境地に 至ること、また矢は差別や憎しみの種を射落とし菩提心に安住せしめることも意味する 左右の第三手;左手は魔尼宝珠を隠し持ち、衆生が求めるあらゆる宝と財産や生命を育む事を意味し、 右手の赤い未敷ミフ蓮華は、それらを奪おうとする魔を調伏することを表している |

|||

| ・紅蓮の蓮華座;愛染三昧の瞑想から生じる大愛の境地を実現させた密教的な極楽浄土を意味する ・宝 瓶;仏法の無限の三宝を醸し、経と律と論の三蔵を蔵することを表す。 また、その周囲に宝珠 や花弁が乱舞するのは、愛染明王が三宝の無尽蔵の福徳を有することを意味している |

|||

| 信仰: | |||

| 愛染明王信仰はその名が示すとおり「恋愛・縁結び・家庭円満」などをつかさどる仏として古くから行われており、また「愛染=藍染」と 解釈し、染物・織物職人の守護仏、さらに愛欲を否定しない事から、古くは遊女、現在では水商売の女性の信仰対象にもなっている。 なお、西大寺の愛染明王は、蒙古来襲・弘安の役の際の祈祷で、明王が持つ鏑矢が妙音を発して西に飛び、敵を敗退させたという。 また、軍神としての愛染明王への信仰から、直江兼続は兜に"愛”の字をあしらったとも考えられている。 |

|||

| 愛染明王を祀る(所蔵する)代表的な寺院・美術館: ・西大寺(善円作、奈良市) ・神護寺(康円作、京都市、東博に寄託) ・五島美術館 ・東博 ・奈良博 等々。 |

|||

| (上記・他は、webサイトの”愛染明王”で検索される”愛染明王 wikipedia” 等に詳しい) | |||

| 私の彫った愛染明王(H26.10)は、神護寺や東博所蔵の像形(頭部・獅子冠や六臂の配置など)を参考にしました。 各寺の愛染明王(比較写真は他に譲りますが)、特に、六臂の配置や台座の形状など夫々に違い・特徴があります。 |

|||

| ・追記;天弓愛染明王(「高野山の名宝」展にて) (H26.11.中) | |||

| 天に向かって弓を引く容姿の”天弓愛染明王”(平安時代)が展示されていましたが、像としての名宝よりも 金剛峰寺(⇒密教) としての「瑜祗経」第五品に記される内容を再現した貴重な像のようです。(ついついキューピットをイメージする私が悪い!) |

|||

| 元(作品-愛染明王)に戻る | |||

| 4.天部像;t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 天部とは、古代インドで信仰されたバラモン教やヒンズー教の神々が仏教に取り入れられたものの総称で、種類も 姿もさまざまですが、与えられた役割から、大きくは、 a)仏とその教えを護る護法神・守護神、 b)人々に現世利益をもたらす福徳神 に分けられます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1)種類; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| a)護法神・守護神としては、 釈迦如来の脇侍である梵天や帝釈天、寺の門などに立つ執金剛、須弥山の中腹で四方を護る四天王、その中の 毘沙門天、その他八部衆の阿修羅や十二神将、二十八部衆 などさまざまな天。 b)福徳神としては、 豊穣の女神である吉祥天、学問・芸術の女神である弁財天、財福神としての大黒天 など。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2) 姿 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・身分の高い貴神(貴顕)の姿;梵天や帝釈天 など、 ・天女の姿;吉祥天や弁財天 など、 ・武将の姿;四天王や十二神将など、 ・鳥獣の姿;歓喜天や迦楼羅天 など、 その他、 ・鬼神の姿;風神や雷神 など、 ・力士の姿;多くの金剛力士 など。 護法神・守護神には、動感に満ちた、優れた像が多く遺されいる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3)私の彫った像に関して; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| a)毘沙門天(びしゃもんてん); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 四天王の一天である多聞天は、独尊として信仰されるとき、毘沙門天を名のる。多聞天が持っていた北方守護の役目 を更に強化した存在となり、上杉謙信など各時代の武将たちの戦勝や武勇を祈願する武神として篤い信仰を集めた。 また、毘沙門天のルーツであるインドの神が財宝神としての性格も併せ持っていたため、七福神にも迎えられ、魔除・ 財宝の神として庶民の間にも広まった。(戦勝と福徳は、微妙に共通する現世利益である) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 私の彫った毘沙門天立像(H23.9):模刻まがいしたそのモデルは、 北条政子(源頼朝の妻)の父、時政の命により建立された願成就院(静岡県伊豆)に 伝わる ”運慶作の諸像(重文)の一つ” です。(右写真・木造/像高148.8cm) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 小さめの頭部、厚い肩や胸、引き締った胴部、腰高の容姿は、ゆるぎない安定感を持ち、 たくましい東国武士の姿を彷彿とさせる。 また、大きく見開いた目と射貫くような鋭い光 を放つ玉眼の瞳。 固く結んだ口元と、筋肉が隆起した張りのある頬。 あえて抑制をき かせた表情に、鎌倉武士と仏師・運慶の気概が満ち溢れています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平安後期の、彫が浅く穏やかな(貴族好みの)定朝様との完全な決別を示した、 願成就院の諸像(阿弥陀如来坐像、不動明王及び二童子立像、毘沙門天立像)。 運慶30代半ばの作とみられる。 (「日本の仏像No40運慶仏めぐり」(講談社刊)、他から抜粋) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 元(作品一覧)に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 追記: 平成25年、願成就院の毘沙門天立像は、阿弥陀如来坐像、不動明王及び二童子立像と共に国宝に指定されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| b)四天王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・四天王は須弥山(シュミセン)の中ほどにある四天王宮に住み、四方を護っています。 持国天(東方)、増長天(南方)、広目天(西方)、多聞天(北方)の四神で、忿怒形の武人姿で邪鬼の上に 立つのが特徴です。 寺院では、須弥壇の四方を護り固めるために造像されました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (インドで生まれた四天王像は、貴人の服装で柔和な表情をしていたが、中央アジアを経由し中国へと至る間に武装するようになる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・邪鬼は本来、四天王の眷属(従者)ですが、後代には、夷敵と見なされる様になり、踏みつけられる姿に変ります。 四天王像にしばしば戦勝祈願が込められたからです(前記、毘沙門天の項も参照)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 付記:邪鬼(夜叉神)は、元々、須弥山の”四天王宮”の下の”夜叉宮”に控へ、四天王の命で仏界を防御する存在。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 平安時代に入ると激しい忿怒と動きを表した大袖や裳(裙)の長い像が多くなります。 動的な四天王が本尊の四方に立つことは、動きの少ない本尊を引き立てることにもなっています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (四天王は、二躯でも成立する(二天)、持国・増長天or持国・多聞天。 二天になると寺門に祀られることもある。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・四天王の信仰的ご利益:各尊像には、下記の様なご利益があるとされています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・持国天;不動・不変な国づくり(国を治める法力)を与えてくれる。⇒大きくは国家安康、小は家内安全の仏。 ・増長天;無尽の宝を生み出し、増益を与えて下さる。⇒商売繁盛の仏。 ・広目天;広く世間を視、正しい知恵を得て、無量の寿命を得る。⇒ 無病息災の仏。 ・多聞天;多くの事をよく聞いて学び、多くの知恵を得て財宝を生み出す力を得る。⇒財宝授与の仏 多聞天は独尊として信仰されるとき、毘沙門天とも呼ばれ(上記)、戦勝の神としても崇められた。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 私の彫った四天王像(H25.3現在”増長天”のみ +追H25.4”持国天” ++追H25.10完)。 手本としたそのモデルは、”東大寺・戒壇堂の四天王立像(国宝)”で、奈良時代(8世紀中頃・天平期)の塑像彫刻 の傑作とされています。 いずれも像高160cmほどの等身の大きさで、”自然で均整の取れたその造形は、細部にいた るまで写実的な表現がされている” と評されます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| c)十二神将 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 薬師如来が菩薩時代にたてた十二の大願に応じる眷属(従者、守護神)で、十二夜叉大将ともいい、薬師如来の周囲 十二方位を守護する。 この関係から、中国では十二支と結びつけて信仰されるようになり、日本でも平安期以降の 作品では、頭上に十二支を戴くものが多い(但し、解釈によって十二支の当てはまる順序が真逆になることもある)。 十二神将にはそれぞれ本地(化身まえの本来の姿)の如来・菩薩・明王があリ、また、各神将はそれぞれ7千、総計8万 4千の眷属夜叉を率いているとされる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 十二体の像の持物、ポーズ等は一定の様式に基づくものでなく、様々に表現されている。 国宝としては、 新薬師寺像(塑像・奈良時代)、興福寺像(板彫・平安時代、木造・鎌倉時代)、広隆寺像(木造・平安時代)がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 私の模した「波夷羅大将」「伐折羅大将」(H27)は、興福寺・東金堂の木造十二神将の内、特に動きの大きい二躯です。 興福寺像は、名作を数多く生んだ鎌倉初頭の南都復興造仏中、現存する唯一の十二神将像であり、また十二神将像 の一典型を示す作例として貴重で、国宝に指定されています。(像高は 113cm~126cm程) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 元(作品-波夷羅)に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 6.仏像に関する種々項; | |||

| Ⅰ.『眼』 関連 | |||

| 仏像の瞳や眼をどう表現するか。 瞳に黒檀や瑠璃(ガラス)、鉱物などを嵌めこむなど、古くから工夫がなされ、平安末期 には写実的な眼として”玉眼”の手法も編み出されました。 その他、手本像では判りにくい項目のいくつかを。 |

|||

| 1)玉眼; |  |

||

| 鎌倉時代以降に多用される玉眼は、仏像顔面の前面をお面の 様に切り出し、眼の部分をくり抜いて、右図の様な構成で固定 された眼をいいます。 この玉眼を内包したお顔は、像に深い表情や迫真性を与えて います。 |

|||

| 個人的感想:実際に玉眼にした像を観ると、その迫真性に圧倒される程の印象を受けますが、運慶が晩年作の如来像には使わなかった (との見方がある)様に、如来や菩薩様の様な優しさや温か味を感じさせる像には向かない気がします(明王や天部向き)。 |

|||

| 2)眼の彩色; [仏像の再発見-眼の項より] | |||

| 古来より、右図の配色によるのが多いとの事です。 幣作・不動明王などでの"玉眼風!”では、パソコンで描画し、 写真紙に印刷しました。 |

|

||

| 追記(H27:8):テレビ放映で、薬師寺・金銅仏の薬師三尊にも、瞳の周囲に朱を彩色した痕跡のある事を拡大撮影で解説していました。 その他、チョット目(遠目)には判らない大仏の各所に、(古代から)祈りの対象として細密な配慮・刻み出しが施されているのに驚きです! |

|||

| 3)視線はどこか; [同上より] | |||

| 仏師が仏像に眼をいれる(開眼)時は、下記によるといわれています。《見る者(拝観者)と目が合うか合わないか!》 如来は、悟りを開くときの境地の眼ですから、瞳は、正視の位置よりわずかに外側(目尻側)-座禅での眼の位置-に、 菩薩は、(衆生救済で歩み寄る姿からも)正視の位置で、見る者と目が合います。 忿怒相は、正視よりわずかに内側(目頭側)で、相手をにらんでいる眼ですから、見る者の位置により目が合います。 |

|||

|

|||

| 付記:如来・菩薩の口髭 眼を描き入れる際、髭も描くので、その一例をメモっておきます。 |

元(聖観音)に戻る 元(聖観音)に戻る |

||

| 4)蒙古襞(モウコヒダ); [仏像の顔-岩波新書より] | |||

| 目頭の上瞼が下瞼(涙阜)にかぶさっているモンゴロイド特有の眼の形で、奈良時代以降の ほとんどの仏像の眼に表される(下瞼を上瞼の下に彫り込む)ようになりました。 |

|||

| 付記;上記図の様に、口、目は”下唇は上唇より短く、下瞼は上瞼より短く、上部の下に刻み込む” が、良いお顔とする (彫像)の心得として基本になる様です! |

|||

| 5)”牛眼睫相(三十二相の一つ)”の表現;[仏像の再発見より] |  |

||

| 仏陀の三十二相の中に、”牛眼睫相”(眼睫 如牛 王相、睫ショウ=まつげ)があります。 釈尊は、まつげが非常に多く、美しいまなざしをしていたということです。 この表現方法 として、上瞼のふちに(厚みをつけ)かげをつくって、いかにもまつげが多く、やさしい目もと にみえるように工夫しています。 東大寺法華堂塑像月光仏(伝月光菩薩)には、その相 をよく出しています。 |

|||

| 付記;先日、孫と「魔女の宅急便」のVTRを観たのですが、”魔女子さん”始め、まんが人物の目は、上瞼を濃く(太め)に描いていました(^。^)。 | |||

| 元(彫刻の方法-仏頭)に戻る | 元(眼の表現)に戻る | ||

| Ⅱ.『耳』 関連 | |||

| 耳の表現も時代により変遷があり、また尊格(如来・菩薩・明王・天)によっても、変わります([仏像の再発見]などに詳しい)。 一方、耳の形は、仏典で規定されていない事もあり、”仏師ごとにデザインの特徴が現れやすく、比較すると作者の判定 に威力を発揮する”とのことです。 (著作での指摘-例えば「芸術新潮・大特集・運慶」(著者・山本 勉) 内-運慶作などの各像にもその傾向が大”と) |

|||

| 付記; 群像を観て; 私事ですが、 ①最近、立て続けで”群像”を観る機会がありました。(京都・大報恩寺にて-十大弟子(快慶作)、六観音(定慶作)、 サントリー美術館「高野山の名宝」展にて-八大童子(運慶作)、四天王(快慶作))。 そう云へば、これまでも各種の群像を観ては来たのですが...。 上記、山本及び他氏の言に思い至らずで、八大 童子辺りから思い出し、耳もよく観てみました! すると、⇒その結果(感想)を”ジージ体の近況”に記しました。 |

|||

| ②自分の彫像時を振り返えると、耳たぶ部は尊格で異なりますが、耳の上・中部の形、彫り様はほぼ同じ(この形、彫 り手順が良い!と思っている!)であることに気づきます。(多分、大~小仏師にもその傾向があるのでは!!) と云うことで、(大仏師作の群像での数像は、大仏師の監修の下での弟子の彫像でも、耳の形は、弟子の彫り様にまかせた!?) 尊像の耳は、像の個性とは異質な(作者の)個性部!?かと。 |

|||

| 「豆知識」、とりあえずここまでとします。 以後、作品の制作に応じて 関連項に追記していこうと思います (^^♪ 。 |

|||

| 本HPのTOPに戻る 本ページのTOPへ | |||