| �@�@�@�@�@�@�@�@�u�L�ڍ��ڣ�A����сu���ڂւ̃A�N�Z�X��́A�ڎ��t�{�y�[�W�@����ǂ����I �@�@�@�@�@�@�@�@���̑��A�S���͌^�̑S���ڂɊւ��ẮA�h���̓��c���S�����h������ǂ����I |

||||

| �@ | ||||

| �S�D���̑��F�X�H��G�@�S���͌^�ł̏펯?��m�炸�I�@�V�R�E���ċ�J�I���D�D�D�y���ށH | ||||

| �S-�`�j���C�A�E�g�֘A�G�@���Q�[�W�뉀�S���̌��L�Q | ||||

| �@�P�j�H�Ղւ̏������~���i�������j�G�@�������̌Œ�ɂ͉��������̂�? | R2 | |||

| �@�E����ς���H�ɂ͍����̓������Ȃ��ƁD�D�G �@�@�X�`�����{�[�h�̘H�ՂɁA���፷�ƐF�������͋C���o�ė��܂��������ЂƂD�D�D�ŁA�����t�̓������~�������D�D�D �@�@�����������͉���I�@������~���Ă��H�Ղ��炱�ڂꗎ���Ă̓h�E�V���E���Ȃ��I �h�E�V���E�I�H�i����̓T���C�D?�j�@ |

||||

| �@�E�ӐΕ��̏������͖������̂��G �@�@�T�����Ă��̂��^�C���ڒn�p�̂Smm�O��̍����B�@�p������������œ��������Ǝv���܂��B�@�F�͔�����Ƃ��� �@�@�S�F�n�i�z���C�g�A�s���N�A�u���E���A�O���[��)������A���̒�����u���E����I�����܂����B |

||||

| �@�E�����͂ǂ��Œ肷������̂��D�D�D�G �@�@������A�z�[���Z���^�[�ŁA���Ό��{���������ؘg���ɌŒ肵�Ă����̂��B�@�����ƁA�O�ǂ̍��킹�ʃV�[�����Ɏg�� �@�@�u�V���R���V�[�����g�v���g���Ă���Ƃ̎��B�@�Ȃ�ƁA�����w���������Č���ƁD�D�D�@ |

||||

| �@�@�U�Ocm���~���̂Ƀ��[���ւ̃}�X�L���O�ȂǏ������܂߂Q���ԋ߂���������܂��B �@�@������́A���͒ɂ��Ȃ�́D�D����R�O���������̍�Ƃ�����̂��Ǝv���ƁD�D�ŁA���������f�E���u�B�@ �@�@����Ɖ���������ŗ��܂����B�@�����H���H�Ԓd�̓y�H����ɂ��Ă��D�D |

�@�{�H��̈Ⴂ �V���R���͍����݂������� |

|||

| �@�������{���h�������Ă݂��� �@�@����Ȑ܁A�ӂƃz�r�[�X�ŖڂɂƂ܂������C�A�E�g�V�[���p�����{���h�B ���ɂ͐��łR�{�Ɋ�߂����� �@�@����Ƃ���܂��B�@�i���z�h����Ȏ肪�I�@�ʂ����ď������ł͂ǂ����D�D�D�@���������Ă݂�ƁA���� �@�@�ɂ͂����{���h�͓����ɂȂ�A�������͌ł܂��Ă��܂��B�@����Ȃ�U�O�����ɂR�O����������Ȃ��B�@ �@�@�A�`�A�I�������Ȃ������@�i���߂Ė��m��������m���I�j�B �@�@����Ȃ炢�ł��o����B�œ~�����I���̌�́A�܂����u�B�@�����݂��قƂ�ǂ���܂���B�@ |

||||

| �@�@���F'07/3���ANHK�Łu�S���͌^�|���C�A�E�g������壂��n�܂�A���ʂ̐����{���h�̂Q�{�̊�߂ŗǂ��Ƃ̎��B �@�@�@�@�@�悵�A�Ȍ�͂���ōs�����I�I�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

||||

| �@�����{�g���Ŏ{�H���Ă݂遁 �@�@���ʂ̖؍H�p�����{���h���A�e���r�ʼn]���Ă����Q�{���Ɋ�߂�������Ő����Č���ƁA������ƔZ�x���Z�����܂��������� �@�@����B�@�R�{�ɔ��߂Ă����������ǂ����Ă��l�܂�₷���@<`�w�L>�B�@�ŁA�@ |

||||

| �@�@�e���r�Ŏg���Ă������{�g���i�ƌ����炵��)�̌���ׂ̍���(�E�ʐ^�A250�����p�j��h������Ō� �@�@���A���������ƁA���Ƃ��o�������I�I�ł͂���܂��B�@�����A �@�@�Q�{��߂ł͂�����ƔZ�����ď������������オ�銴���Ȃ̂ŁA�R�{�̊�߂ɕς��܂������A�ł܂� �@�@����ǂ��A�������A���̕��@�͉t����U���Ȃ��̂ŁA���[���ւ̃}�X�L���O�̕K�v�������A �@�@���X�܂ʼnt��Z���������܂��B�@�{���ɍ����~�����y�ɂȂ�܂����B �@�@�i�ŁA�]�k�Ȃ��畬����͑��A�̂Ă܂����I���I(-"-)) |

�@�����{���h�Ɛ��{�g�� |

|||

| �@�E�������I�@�H���ʂɍ����̐F��ς��悤�I�I�G �@�@�t���߂Â��A���낻�덻���~������ɂȂ�Ȃ��G�߂�����ė��܂����B�@�ӂƃ��C�A�E�g�����āA �@�@�������I�H���ʂɍ����̐F��ς��悤�I�I�@�H���}�ł͂���܂��D�D�D�@ �@�@�ŁA�u���E���n�ȊO�ɃO���[���n�ƃs���N�n�������Ď{�H���܂����B�@�@�o���́D�D���ɃO���[���n �@�@�́A���H�ɑ������������Ă���l�Ń}�@�}�@���i�`�D�D�i����l�I�Ȋ��z�I�j �@ |

��׳n�Ƹ�ذn |

|||

| �@���S�����Ċ��ӁI�G �@�@�S���͌^ڲ��č��Ŋ�{�́h�����~���h�B�@�h��������ނ𔖂߂āI�Œ�h�|�悭������Ȕ��z�Ɏ��������̂Ɗ��S������I �@�@�X�ɁA�����������̏��i���L��ʂł�����A������ق��g�p���鱲�ޱ�ɂ����S�I�B �����āA���̓��̐�y�����Ɋ��ӁI�I |

||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i�W�̎������j�� | ||||

| �@�Q�j�]�ԑ�i�^�[���e�[�u���j�ŕ����]���G�@�܂��͊ȒP�Ɏ�ŁI | ||||

| �@�E���C�@�֎Ԃɂ́A�]�ԑ䂪�������I�D�D�G �@�@�ł��ALGB�̐��i�Q�ɂ͂���܂���B�@���������A�w�\���ɐؗ�������Q��u���āA�h�@�֎Ԃ̑O�����ւ��h���o����l�� �@�@���Ă���̂ŁA���Ƃ��Ă��A���@�́A�����]�����������I�I�@�@�ŁA |

||||

| �@�E�ȒP�ȕ������삵�悤�ƁD�D�G �@�@�x�[�X�ƂȂ��]��ɂ́A100�~�V���b�v�I�Ō������h200�~�I�̒��^(��34cm)�i�h���g�p���鎖�ɂ��܂����B�@ �@�@�h����A�㉺�P�[�X�̍��킹������J������ʂ悤�A��P�[�X���ɃX�J�[�g��ɃS���̃e�[�v��\������]��ɁA�؏o���� �@�@���[�����l�W�ŌŒ�B�@�ʓr�A�v���X�`�b�N�ō�����ȒP�ȃf�b�L��t���āA�]�ԑ�͏o���オ��B�@�����āA���[���ւ� �@�@�ʓd�p�Ƃ��āA�i�����̃��[���ɁA0.5mm�����^�J�ō�����W���C���g��t���Ċ����ł��B �@�@�i���̃W���C���g�́A��L�g�����X�t�@�[�e�[�u���ł��g�p���Ă��܂��B�j |

||||

| �@�@�@�@�蓮�̓]�ԑ�(���^�[���j�@�@�@�@�@�ڑ��W���C���g���@�@�@�@�@�@�@�@�萻�̃W���C���g(��ҁ�)�@�@�@�@�@���[���ؒf�Ɏg�p�̂̂�����@�@�@�@�@�@�@�@ | ||||

�@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@�@ �@ �@ |

||||

| �@�E���̏o���́I�G�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��ݽ̧�֖߂�) �@�@�i��������]�ԑ�ւ̏��@�̈ړ��i�ʓd�j���o�b�`���I�@�v�����ȏ�ɊȒP�ɏo���܂����B�i�����琻�i������Ȃ��� �@�@��Ł`?�j�@�����Č����A���u����̃��[�^�[�t������]�Ȃ�X�ɁD�D�D�ł����A�����f�}�b�C�b�J(^^��f�ł��B�@ |

||||

| �@�@�{�]�ԑ���g�p���Ắh�@�֎Ԃ̓��ւ��h����ɂ��ẮA�u���C�A�E�g�Ɖ^�s�ᣓ����Q�Ɖ������B | ||||

| �@�E�]�k�I�F���[���̐ؒf�i�^�J�̃��[���{�v���X�`�b�N�̖��j�ɂ́A���^�́i���i���j�s���j�A�����g�p���d�Ă��܂��B�@ �@�@�@���̋��́A�����ށE�v���X�`�b�N���Ȃ�ł�������ŁA���������������̂Ő��@�o�����y�A�����̐�o���ɏd�Ă��܂��B �@�@ |

||||

| �@�E�NjL�G�D�D�A���A�h�@�֎Ԃ�����]�����ˍĘA��������̐ؗ����h�ɂ́A�s��L��I�H �@�@�����Ԃ̑O������h�ؗ�����h�Őؗ������@�֎Ԃ��A�]�ԑ�ŕ����]�����A�ҋ@�����Ԃ̌������A������ƁD�D�D �@�@���́A�A���킪�h���h�E�h���h�ǂ����ŃK�`�K�`�ɘA������ׁI�@���ɁA���̗�Ԃ���@�֎Ԃ�ؗ������Ƃ��鎞�́A �@�@�h�A����Ɛؗ�����̍\���E�\����A�ȒP�ɂ͐ؗ����Ȃ��h�����������܂����I�I�i��E��?�Őؗ����I) �@�@�i����ŁA���[�J�[�Ƃ��Ă��h�]�ԑ�h�i�����Ă��Ȃ��i�ڰёΉ����ʓ|�ȁj�̂��ȧ�`?)�@�@�f�}�b�C�b�J(^^��f �@�@�i���Ȃ݂ɁA�ʋL �y�C�m�ް�ނł�Ұ���i�̘A����̍\���́A�{�k�f�a���Ƃ͈قȂ�A�{�E�s��H�͔������܂���B) |

||||

| �@�@�k�f�a���h�A����Ɛؗ�����h�ɂ��ẮA��L�Q�Ƃ������� | ||||

| ���i����j�ɖ߂� | ||||

| �@�R�j���ԏ�ŕҐ��ւ��G�@��Ԃ̕Ґ��ւ����y���݂����I | ||||

| �@�E�V�тň�Ԗʔ����̂́A�G �@�@�ݕ���Ԃ̉ݎԂ̕Ґ��ւ����I�@Z�Q�[�W�ł͂Q�V�[�����̎��Ƃ��܂������A����͏ꏊ���ݎԐ����]�薳���̂ŁA �@�@�Ґ��ւ��Ƃ��̑�����y���߂�����I�Ɖ]�����ɂ��A�Œ���̂P������Ƃ��܂����B�@�@ |

||||

| �@�E���G �@�@�X�`�����{�[�h�ō���100mm���琅��10mm�܂ł̌X�Βn�����A�r���ɐؗ�����ƃ|�C���g��z�u�B�@ �@�@�ؗ�����Őؗ����ꂽ�ԗ��́A���d�ʼn���Ȃ���i�d�͓]���j�A�|�C���g���őI�����ꂽ�����ɕ������܂��B �@�@�i����ɂ��ẮA�u���C�A�E�g�Ɖ^�s��v�����Q�Ɖ������B�j |

||||

�@�@�@�@�@���ԏ�O�ρ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ԏꕔ�̌X�ΐ��@ �i�P��mm�@�{�}�̍����͔{�ڂŕ\���j���A�j���t �@ �@�@�@ �@ �@�@�@ |

||||

| �@�E��_�G�@ �@�@�|�C���g��u�����X�Ε��́A�ؗ����ꂽ�ݎԂ̓]�������Ȃ���X�Ηʂ������̂ł����A�y�����W�ݎԂɍ��킹�� �@�@�̂ŁA�L�W�ݎԂȂǏd�߂̎ԗ�������ƁA�`���b�Ɛ����]��D�D�D�E���͂��Ȃ������f�}�b�C�b�J(^^��f�D�D�D |

||||

| �@�NjL�I�I | ||||

| �@�E��G�@�ݎԂ̏d������ �@�@�悭�悭�l������A���W�Ԃ��y���Ȃ�A�ݕ���ς߂����I�@���̕������A�������I�@�ŁA�ו����ڂ��A�d�����̌X������ �@�@���₩�ɔ������B�@����ŁA�����]���āD�D�Ƃ��������w�ǖ����Ȃ�܂����B�i�S�ւ̒����Ԃ͑��肪�ǂ��D�D�j |

||||

| ���i����j�ɖ߂� | ||||

| �@�S�j��Ԍɂ��璼�ږ{�����G�@�o�����ꂵ�����I�I | ||||

| �@�E�z���G �@�@��Ԃ̕ۊǂ�{���ƒ������A��Ԃ̏o��������y�ɂ��Ȃ���A���J����z�E�����Ě��������肽���I�I�@�@ �@�@����ɂ́A�G��p�ɍ�������u������܂��B�@�s�̂̃p�C�v�ƃW���C���g�őg���āA������V�[�g�Ŕ�����ȒP�ȕ��ŁA �@�@���s66*��160cm���B ���̉���������Η�Ԃ̕ۊǏꏊ�͐��܂�܂����A�{���ƒ���������ɂ͂ǂ�����D�D |

||||

| �@�E���G �@�@�F�X����[�V�����̖��A1��Ԃ̕ۊǂ����^�ԗ��R��E�����P���܂łƂ��āA���}�̗l�ɁA�g�����X�t�@�[�e�[�u�� �@�@�i���ւ̈ړ���j�ɂ��A�����тɂR��ԕ���ۊǂ����`�i�����]���A�y�Q�[�W�ɂ�����p�ł��j�Ƃ��܂����B �@�@�����A�e�[�u�����P���̒������K�v�ȈׁA���u�Ђ����ł͑��肸�A���u���̊K�i�x���Ƃ̃f�b�h�X�y�[�X�𗘗p���� �@�@�ˏo�����`�ɂ͂Ȃ�܂������D�D�D�D�f�}�b�C�b�J(^^��f |

||||

�@��Ԍɂ̊T�����@�i�P��cm�j���A�j���t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ԌɊO�ρ@�i���u�̑O�J�o�[���J������ԁj�@�@�@ �@ �@�@�@�@ �@ �@�@�@�@ |

||||

| �@�E��_�G�@ �@�@�R�g�̗�Ԃ�ۊǂ��Đ�������A���Ɉ�Ԏ�O�̕ۊǗ�Ԃɚ��̕t�����ڗ����Ă��܂����B�@���u�̍ʼn��i�Ō��Ԃ� �@�@�����A�J�������������A�����t�����Ղ��l�ł��B�@�����ŁA�厖�����A���߁i���E����)�̕ۊǂ̏ꍇ�́A�@�֎Ԃ݂̂� �@�@�����A�ۊ�BOX�ɓ����l�ɂ��܂����B�i��L�ʐ^���̔�BOX�F�����o�����ŏo������͂��Ղ��j�j�@ |

||||

| �@�E�g�����X�t�@�[�e�[�u���i�s�e�s�j�̐���ɂ��āF �@�@��ԂɁA�ˎԂ̗��p�����ꂱ��l���܂������A�ۑ肪�����A���ǂ�LGB�� �@�@�Q����Ԃ��w�����A���s�ɕ~�������[������ړ�����`�ɂ��܂����B�@ �@�@���[�����悹���g�ɂ́A�^�J��U�`�H���g��������L�^�̃v���X�`�b�N �@�@�^�ނ��K�[�_�[���Ɏd�グ�A�g�t���ēh���B �@�@�ʓd�́A�@�{���������ݐ��Ƃs�e�s��z���R�[�h�Ō��сA �@�@�@�@�@�@ �@�A�s�e�s�ɕt�����O�q���萻�W���C���g��ʂ��ĕۊǑ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�̃��[���֒ʓd����l�ɂ��܂����B�@�@ |

�g�����X�t�@�[�e�[�u���S�i �����E��ԕ��ƗU�����[��  �ۊǑ����[���Ƃ̃W���C���g����  |

|||

| �@�E��_�G �s�e�s�s�ɓ������̂��`���b�Ɩ��Ȃ̂ŁA�����Ɏ������c�P�āA �@�@�g�b�e���I�y�ɂȂ�܂����B�@���A�܂���ԉ��̕ۊǐ��ւ̏o������́A���Ⴊ �@�@�ݎp�����`���b�g�ꂵ���i���^�{�I�j�@�f���I�Ƃ肠�����f�}�b�C�b�J(^^��f�ł��B |

||||

| �@�NjL�I�I�@�@�@ | ���i�����ԁj�� | |||

| �@�E�@�֎Ԃ݂̂̐ؗ����G �@�@�O�L�̗l�ɁA���߂̕ۊǎ��́A�@�֎Ԃ�ۊ�BOX�ɓ���Ă��܂����A���̂� �@�@����A��Ԃ�ۊǐ��ɓ�����A���Ⴊ�ݎp���ŋ@�֎Ԃ̂ݐؗ����̂��A��� �@�@�ł����B�����ŁA �@�@�����ɔ����Ă������u�蓮�̐ؗ��������ۊǐ��̓����ɒu���A�ۊǐ��� �@�@��������Ԃ���@�֎Ԃ݂̂�ؗ�����悤�ɂ��܂����B�i�E�}���A�j���Q�Ɓ��j |

|

|||

| �@ | �@���i����j�ɖ߂��@�@�@�@��(�^�s��)�ɖ߂� | |||

| �@�E�]�k�F�k�f�a���E�A����Ɛؗ������ɂ����G�@ �@�@�ԗ����p���u�W���̘A�����i���`��������j��́A���}�`�̗l�ɁA�Б��ԗ��̘A����ɂ����u�֣�̎��`�ŃX�v�����O�ŏ㉺ �@�@����t�b�N���A�����̘A����ɓ��荞�ގ��ŘA������d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B �@�@�O�L�́h���ԏ�h��h�ۊǐ��h���ŋL�����u�ؗ�������Ƃ́A���̘A����̃t�b�N�̈�[�����グ���[�������āA�ԗ��Ԃ�ؗ� �@�@���ׂ̂��̂ŁA���L�ʐ^�a�̗l�ɁA���H�����ɐݒu����h�R�`�ɐ����������u�h�ł��B �@�@���́u�ؗ�������ɂ́A�Q��ޗL��A �@�o�l���ŏ펞����オ���Ă���̂��A�u�蓮���v�i��B1���j�A�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�ؗ������Ƃ��鎞�����A���u����Ő���グ����E��������̂��A�쓮���t�́u�������v�i��B2���j�ł��B |

||||

| �@�@�@�@A�D�i�W���j�A����̎d�g�݁@�@�@�@�@B�P�D�蓮���ؗ�����F�ؗ����̗l�q�@�@�@�@B2�D�������ؗ�����F�쓮�̗l�q �@�@�@�@�@����ݸނŏ㉺����̯��Ŏԗ��Ԃ�A������@�@�i�v�X�̎ʐ^�Ƀ}�E�X�|�C���^�[���o�����ꂵ�Ă݂ĉ������B)�@ �@�@�@�@  �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h�ؗ��������鎞�h�́A�h�������ڂɐؗ������𑖍s������h�̂�����̃|�C���g�I |

||||

| �E�NjL�G�e�ԗ��̘A����́A������hҽ�h�`(��LA.���Ŏԗ�A���`��)�A�������h���h�`�i���E�ԗ�B���`��)�ō\������� �@���܂��B �ԗ��Ԃ�A������ہA�h���h�E�h���h���ŘA�����鎖���\�i�hҽ�h�E�hҽ�h���ł͘A���s�j�Ȃ̂ł����A�������� �@�A�������ꍇ�́A�h��d�̃t�b�N�ŃK�b�`���A������A�h�ؗ�����h�Őؗ������͓����ԂƂȂ�܂��i��Ő藣�������Ȃ��I�j �@�O�L�Q)�h�]�ԑ�h�ŕ����]�������@�֎Ԃ��A�ēx�A������ꍇ�ɂ��̘A�����������܂��B�i�����s��Ƃ������͐l�ɂ��H)�@ �@�]�ԑ�삵�V�ԏꍇ�́A��x�ڂ̐ؗ����́h�����̎�h���ɂ�鎖�I�I�ƂȂ�܂��B�@���}���Q�� |

||||

�@�@�@�@�@�@�@�@ |

||||

| �E�]�k�G�ʋL��Z�ް�ށi�ٸ�ݎА�)���ł́A�ԗ��̑O������ɊW�Ȃ��A�����A�ؗ����ɂ����L��܂���B�@ �@�@�@�@����́A�A�����ؗ�����̍\����������قȂ邽�߂ł��B |

||||

| �@�T�j�R�x���ʼnԒd����G�@�o�R��Ԃ��R�O���������̉Ԓd�܂œo�点�����I�I | |||

| �@�E�z���G �@�@�k�f�a�̃J�^���O�ɁA���b�N���[�����ڂ��Ă��܂��B�@�ŁA�ԗ���T���Ə��@�Ɠd�@�̂Q��ނ̃��b�N�� �@�@�@�֎Ԃ��L��܂��B�@����Ȃ�A����̖k�Ɠ����ɂ��鍂���R�Ocm�̉Ԓd�̂ǂ��炩�Ƀ��b�N���o�R �@�@����~���A�o�点����̂ł́I�I�D�D�@����ȑz���ŁA���Ԃ�ȃ��b�N���d�C�@�֎Ԃ̕���I�сA �@�@�����p���[���y�у��b�N���[���Ƃ��̃z���_�[�i���E���[���Ԓ����ւ̌Œ�p)�ꎮ�Ƌ��ɍw���� �@�@�܂����B�@�i���b�N���[���́A�����R�O�����P�ʂȂ̂ŁA�o�R�����́i����)���[�����R�O���������̕����T�{�w���j |

|

||

| �@�E���G | |||

| �@�@����ł�25���܂ł̌��z�i�Pm��25cmUP�j��o���Ƃ̎��B�@�O�q������[�V�����I�̌��ʁA�A�N�Z�X���Ղ��k���Ԓd�� �@�@�o�点�鎖�Ƃ��āA�܂��@�֎Ԃ̔r��������Ȃ��͈͂ŒZ�������l�ɐ��@�������܂����i���}�Q�Ɓj�B |

|||

| �@�]�k�F�ƁA����Ȃ菑���܂������A���͑O�i�K�ōޖʼn��݂̌X�Βn�����o�点�Ă݂āA�r��������鎖��m��������I | |||

| �@�@�����50mm����\�荇�����X�`�����{�[�h�ɕ`���ăJ�b�g�B�X�ɁA�����K�ς݃A�[�`�����ɐ茇���A���M�Ń����K�̐��� �@�@�����āA���Ƃ͒��n�Q�F�œh���B�@�o���h���́A�f�}�b�C�b�J(^^��f�ȏォ�ȃ@�`�I�D�D�D�@�@�@�Ƃ��낪�D�D�D�A�@ |

|||

�@�o�R�����̌X�ΐ��@�@�i�P��mm�D�{�}�̍����͔{�ڂŕ\���j�@�@�@�@�@���b�N���d�C�@�֎ԁ@�@�@�@�R�x���̓o�R�� �@ �@  |

|||

| �@�E��_�G �@�@�܂��R�x���Ɏ������ԗ��������̂ŁA�ݎԂQ����A�����đ��点�Ă݂�ƁD�D�D��肪�������܂����B �@�@�@���j�o���~�肵�Ă���Œ��ɁA�J�^�J�^�Ɖ�������B �@�@�@���j�X�̕ς��ڂŘA���킩��͂���鎖������B �@�@�@���j�o�肫�������ŁA�o�肫��Ȃ����̎ԗ��Ƃ̘A����ŊO��A�E�����鎖������B�iR600mm�̋}�J�[�u�ɓ���ׂ��j�@ |

|||

| �@�E��G �@�@���j�́ALGB�̃J�^���O�ɁA���b�N���p�̊���̘A����t�b�N������̂ŁA�������������Ɣ[���I�H�@�����̓t�b�N���ʂ� �@�@�@�ӂ���݂ƃ��b�N���[���Ƃ̊��Ȃ̂ŁA�����������Ǝv����B�@�����A�ݎԂ̃t�b�N�����ƁA���ԏꓙ�̐ؗ������ �@�@�@���܂��ؗ����邩�S�z�i�O���u�A����Ɛؗ���������Q�Ɓj�Ȃ̂ŁA�R�x���p�q�Ԃ�p�ӂ���܂ł��a���I |

|||

| �@�@���j�́A�O��ԗ��̘A����̊��ݍ������A�i�X�ɕς�X�Ίp�x�̈Ⴂ�ŐȂ�O���Ǝv���܂��B�@��)�̊��Ƃ��֘A�� �@�@�@�Ă����Ȃ̂ŁA��������a���I�@�����A�@�֎Ԃn���ɂ��ēo��~�肷��Ζ��͂���܂���D�D�D�����]���A �@�@�@���ۂ̓o�R�S���ł��A���n���ɋ@�֎Ԃ����A�q�Ԃ̊O�ꓙ�ɂ�� ����̖\����h�~���Ă��܂��������I �@�@�@�i���{�ł́A����S���E�����̃��b�N���S���ł̘A�������B�@�X�C�X�Ȃǂ̋}���z���b�N���o�R�S���ł��Ȃ��݂̘A�������j |

|||

| �@�@���j�́A�`���b�Ɩ��ŁA�o�肫�������R�����[���Ƃ̌X�Ίp�x��X�����������x�����������Ē������܂����B�@���A�d�ʂ̌y�� �@�@�@���W�ݎԂ́A�܂����܂ɊO��܂��B�@�R�x���p�q�ԂőΉ�����Ζ�薳���낤�����f�}�b�C�b�J(^^��f?�E�D�D�D�@ |

|||

| �@�E�NjL�I�i'10/5�j�G�@�R�x���p�ό��q�Ԃ�1���w�����܂����i�u����v���Q�Ɖ������j�B1�����Ɩ��Ȃ��o��~�肵�܂��I | |||

| ���i����)�ɖ߂� | |||

| �@�U�j�r�؎��M���@���w���G�@�|�C���g�̋쓮���𗘗p���Ď��肵�悤�I | |||

| �@�E�w�\���ɐM���@������ƕ��͋C���オ��܂��B �@�@�k�f�a�J�^���O�Ɏʐ^�t�Ōf�ڂ̐M���@�̓��A�r�؎��́A�u�쓮������o�[�̐�������L�^�����N�ŏ㉺���ɕς��r���� �@�@�Ă��܂��i�i���z�h�I)�@�@����Ȃ�A�w�\���̃|�C���g�̋쓮���𗘗p�����M���@������o���Ȃ����̂��D�D �@�@(���������ƂW�O����(*���L���j�����邵�A�������|�C���g�̓����ƘA������̂��r�؎��i�\���j�M���@�̂͂�)�@�ŁD�D�D |

|||

| �@�����L�F�k�f�a���M���@�́Aײĕt�M���̐ؑւŁA���̏�Łh��~�h�����h�i�s�h�̐��䂪�o����l�ł��B�����ɂ͗��R������D�I | |||

| �@�E���G �@�@���̎ʐ^�̗l�������N�����̊ȒP�ȐM���@�����܂����i���o�[�̐L�k�Ńs�A�m�����p�Ȃ��㉺���r������)�B �@�@���̍ޗ��́A�{�[���y���̓��ȂNJȈՂȕ�(���}���Q��)�ł����A�o���f���͋��e���I?�@�@ �@�@���q�ɏ��A���̃|�C���g���ɂ́A�]��ނ����p�����ؑ֕����̖����Ղ����܂����B �@�@�|�C���g�̐���ɍ��킹���������X���[�Y�I�ŁA�@����Ȃ��f�}�b�C�b�J(^^��f�ł��D�D�D�@�@�̂͂��ł������D�D�A |

|||

����̘r�؎��M���@���A�j���t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�߃C���g�̕��������� ���A�j���t�@�@�@�@�@ �@�@ �@�@   |

|||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�i�쓮���̓��쓙�ɂ��ẮA�O�q�u�|�C���g�̐ؑփX�C�b�`������Q�Ɖ�����)�@ | |||

| �@�E��_�G �@�@���z�E���J�ɂ��炳��Đ������A�M���@�̃s�A�m�����K�тċ쓮���̓������d���Ȃ��ė��܂����B�@�܂��A����̓|���v���s���� �@�@��?�̂悤�œh�����͂��Ă��܂����B(�h���ʂɁu�ꕔ�v���X�`�b�N��������Ƃ���̂́A���̎����I) �@�@�����āA�p�\�R���ň�������V�[���́A�F�Ă����Ă��܂����B�@����ł��f�}�b�C�b�J(^^��f�Ƃ�����ɂ͂����܂���I |

|||

| �@�E��G �@�@�Ƃ肠�����A�s�A�m���̓X�e�����X���ɑւ��܂����B�@�C�|���肾�������������㉺���Ƃ��ē`���铮���ɖ��͂Ȃ��A�l���߂� �@�@�������l�ł��B�@�|���v���s�����ւ̓h���́A��ʓI�ɓ���o����h���Ƃ͍s���Ȃ��l�Ȃ̂ŁA��������ȑ���Ɏ�ԂЂ܂� �@�@����̂��D�D�Ƃ肠�������̖����y���ł��܂������Ⴆ�I�D�D�@�F�Ă��́A�V�[������蒼����2�d�ɓ\��D�D�D �@�@�f�}�b�C�b�J(^^��f���肤�S���ł��炭�l�q���ł��D�D�D |

|||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | ���i����j�ɖ߂� | ||

| �@�V�j���s�������������G�@���� �K�^���S�g���` �K�^���S�g���` �������I�I | |||

| �@�E�z���G �@�@���[���̌q���ڂ������J���Ă����ƁA���̓��L�̑��s���������܂��B�i�m�Q�[�W�̃��C�A�E�g�Ŏ��؍ς݁I�j���A�^�Ẳ���́A �@�@���[�����₯�ǂ�����ɏ����Ȃ�A�܂��A�^�~�͓��ɖ�͗₦���݂܂��B�@�ŁA�^�J���[���� �@�@���c��(��18*10-6�j���C�Ɋ|����܂������A����60cm�A���x��60���Ƃ��Ă��A0.65mm�i=18*10-6*600mm*60��) �@�@���x�Ǝv���A�ЂƂ܂�����S�B�@�����ŁA�q���ڂ��Qmm�ȏ�J���Ă��܂��i�����ȂƂ���I�A�q�������łO�`�Smm�ʂƁA �@�@�v�����l�ɂ͂����Ȃ���������܂��I�I�j�B�@ |

|||

| �@�E�����G �@�@���āA��Ԃ𑖂点�Č���ƁA��������̂������Ƃ͂Ȃ�܂���B�@�֎ԈȊO�̎ԗ��́A�v���X�`�b�N���ԗւ̂����̗l�ł��B �@�@�����ŁA����ԗ��p�ɍw�������������S�ւő��点�Č���ƁA�@�E�`���D�D�D �@�@���Ƃ����Y�����̂��鋿���̂������s���ł͗L�`��܂��I�I�@����ϓS�ւ��I�D�D���A ���͒l�i�I�v���X�`�b�N�� �@�@�̂R�{�Ǝv���ƍ����C�����܂��B�@�Ƃ����Ď��삷��ɂ͋@����������D�D�}�b�I�P���������~�ʂł����獡����ԗ��̂��ǁX �@�@�ւ��Ă��������Ǝv���Ă��܂����D�D�D�@�i����̉ݎԂɂ��ẮA��L�Q�Ɖ������j |

|||

| �@�NjL�FAristo�А��̓S�ւ��������B�l�i�������A�g�t���݊��������A�������������āA�S�ԗ��g�ւ��I�i2010�N�t�j | |||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���iAristo�А��S�ցj�� | ���i�����ԁj���@ | ||

| �@�W�j�w�A�g���l���ƓS���G�@�֘A�{�݂����肵�A�����ł����C�A�E�g�𑽍ʂɁD�D�D | ||||

| �@���j�w�G �w���t �@�@���̓c���S���R�H���i���ꂼ��A�c�����A�������A�R�x���Ɩ��X�j�A���ꂼ��ɂP�w��݂��܂����B�@�@�@�@�@ �@�@�z�[�����A���Ŕ����Ȃ��l�A�d�����̍ޖɃX�`�����{�[�h��\��A���ʂ̓����K�ςݓy�䕗�ɉ��M�Ő[�߂̐������ �@�@�ēh���B�@�܂��A�w�����A�v���X�`�b�N�t�^�ނō�����g�Ƀp�\�R���ō�����w���V�[�����͂ߍ��݂܂����B�@ �@�@���Ȃ݂ɉw���Q�ɂ́A�܂��P�ˑO��̑��i�j�E�����j�̖��O���Ƃ����܂����I�I�i�����ꏏ�ɗV�т����i�`�I�I)�@ |

||||

| �c�����̉w�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �������̉w�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�R�x���̉w�@ �@�@  �@ �@ |

||||

| �@�⑫�F�w���������̔z�u�E�Œ�G�����̉��[�ɗk�}�߂��݁Aΰсi�����ް�ސ��j�֓˂��h���܂��B �@�@�@�@�@�i�������E�ʒu�ւ����R�I�j |

||||

| �@���L�F�X�`�����{�[�hނ̊��p��A�p�\�R���ł̃V�[���̍쐻�ɂ��ẮA�ʍ����Q�Ɖ������B | ||||

| �@�E�c�����̉w�́A�{�S���������i��_�j�w�Ƃ̈ʒu�Â��I�Ƃ��A�w�ɂ�u�����Ƃɂ��܂����B �@�@�Ԓd�̕ǂ�����A���s�������̂ŁA�����z�[���Ɖw�ɂ��ǂɖ����ꂽ�l�ɂ͂Ȃ�܂����D�D�D �@�@�w�ɂ���͒n���ʘH��ʂ��ĉԒd��̏��l�̍��ɍs���D�D�Ƃ̑z��ŁI?�B�@�@�ŁA�w�ɂ͎O�p�����̎R�������ɂ��A���� |

||||

| �@�@�ɂ̓J�~���������X�e���h�O���X�̐�[�����ĂāA�g�b�v�ɏ���t���A���Ɏ��v�i��~�̖h�� �@�@�r���v�I�j�߂��݂܂����i����́A����ɋ���ƒ��H�̎��Ԃ�Y���I���J�~����̋ꌾ�ɑΉ� �@�@�����H)�B�@����A���s���̍����̔��I�H�Ƃ��āA�h�w�ɓ��́u���D�Ɖ��̌i�F�ʐ^����������� �@�@�V�[���h��\��A�܂��A�w�ɑ��z�[���ɂ́A���Ђ̋���u���ăz�[���Ђ�{�Ɍ�����l�D�D�D �@�@���b�p���܂ЂƂł����@�f�}�b�C�b�J(^^��f�D�D�D�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ʐ^�����j |

|

|||

| �@���i����j�ɖ߂� | ||||

| �@b�j�g���l���ƓS���F | ||||

| �@�@���C�A�E�g�ɂ́A�R����i�g���l���j�A�삠��i�S���j�����?�I�@����ō��፷���]�薳������ǁA���͋C�����ł��ƁD�D�D | ||||

| �@�@�j�g���l���G�@�R�x���̏I���w�̉��|�|�R���ɂ���g���l���Ƃ̐ݒ�ŁD�D�D �@�@�@�O�L���܂������A�Q�O�������ɂ����X�`�����{�[�h�ŁA�g���l���̓�(�o)���A���ǁA���������A �@�@�@��(�o)���́A�����K�ςݕ��ɖ͗l�t���B�@���ǂɂ̓A�[�`�^�̌��������A�܂������͎�O���� �@�@�@�ɂ��ăg���u���ɑΉ����A�X�ɕ��Ŕ�ʗl�A�����Ɋ╗�̐��悹�Ă��܂����D�D�D �@�@�@�g���l���E�g���l�����Ă��āA�R���́D�D�ɂ��Ă͐l�H�b�|������I�D�D�f�}�b�C�b�J(^^��f�@ |

|

|||

| �@�@�Ƃɂ����A�g���l���́A��Ԃ���x�B��D�D�܂��p�������Ƃ��낪�����������D�D���Ƃ��D���I | ||||

| �@ | �@�A�j�S���G�@�R�x���̃A�[�`���̉��ɂ͐삪����A���̐삪����ė��鏊�ɂ͋����L��A�ŁD�D�D �@�@�@LGB���Łu�S������L��܂����A��?����ł��̒l�i�I�B�@�ŁA�����łǂ̗l�ɍ�낤���v�Ă��Ă����܁A�z�r�[�X�� �@�@�@�v�����[���p�̕��������ڂɗ��܂�܂����B�@��140*����420mm���ŁA�{�S���̗�Ԃ��P���ŃM���M���ʂꂻ���B �@�@�@�ŁA�������Ⴂ�܂����i640�~�j�B�@ |

|||

| �@�@�@�Ԃ̒n�F���O���[���n�ɓh�����A����(���앝�j�Ɂi�X�`�����{�[�h��)�H�Ղ�茇���āA����܂� �@�@�@�X�`�����{�[�h�ŗ��[�̋��������ˋ��B�@���̒ᕔ�͍�����50mm�Ə��Ȃ�����Ǖ��͋C�͂��� �@�@�@����D�D�D�f�}�b�C�b�J(^^��f�I�ł��B �@�B�j��G�@�J�ɕ����Ȃ�?�I�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^�����j �@�@�@�A�[�`���ƓS���͏o���܂����B�@���@�`����Ă���͂��̐���ǂ��\�����邩�D�D�D�@���ǁA�F�Ⴂ �@�@�@�̏��Ő�Ɛ쌴��?�I�ɁB�@�ʼnJ�ɂ��������I�@�Ƃ肠�����f�}�b�C�b�J(^^���f |

|

|||

| �@�@�@�i���̉��ɂ́A�������ݖh�~�p�ɁA�ڂׂ̍����G�������V�[�g�i���L)�̗]���~���Ă��܂��B) | ���i����j�ɖ߂� | |||

| �@�X�j���H�����ɐA�͂������G�@�G�߂ɉ��������R���y���߂�D�D�D | ||||

| �@�@�������A�c�����Ɖ]��������ɂ́A���H�����ɗ��~�����D�D�ł��A�����̘H�Ս����͂T�`10cm�����Ȃ����D�D�D | ||||

| �@�@�A�������H���ɉ������`�ɂǂ��y���m�ۂ��邩�D�D�D�����]���A���A�X�`���[���̔��� �@�@����ɂ���l������B�@�Ȃ�ƁA�����10mm���̔��A�X�`���[���Ō`��ɍ��킹�A��ɂ͎G�� �@�@�����̃V�[�g�i���͂��͗ǂƏ����Ă���j�Œ������ȈՃR���e�i�����܂����B �@�@�A����A����T���āA�O�����h�J�o�[�ɍ���������̐u�Z�_����Ȃ镨�ɏo��܂����B �@�@�}�`�����A���œ~���z���P�N�ŃR���e�i��t�ɁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(�ʐ^�����j�@ |

|

|||

| �@�@���͏����łȂ��A�~�͂�̏��A�����A���A�G�ߊ����y����ł��܂��I | ���i����j�ɖ߂� | |||

| �@�P�O�j�v�������������̒u���A�o�������A�������G | ||||

| �@�Q�K�x�����_����O�K�i���オ��ƁA�����͕ʐ��E�I?�@�Ƃ܂ł́D�D�D�������͋C�̐ؑւ��ƂȂ镨���L��D�D�D | ||||

| �@�@�jWelcome�u���G�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�O�K�i�̗x��ꉡ�ɏ����ȋ�Ԃ��L��A�����ɁA�v�������������{�[�h�ł��u���Ώ����͕��͋C���オ�� �@�@�@���i�`�D�D�D�ŁA�z�[���Z���^�[�Ō��������v�������������u���B�@���X���C�ɓ����w�����܂����B �@�@�@�v�������������\�����͎敥���A�J�~���������X�e���h�O���X�̐�[�Ń��X�������Ɏd���ĂāA �@�@�@��������v�����������V�[���ƃ��S��\��t���܂����D�D�v�������I�I�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ʐ^�����j |

|

|||

| �@ | ���i����j�ɖ߂� | |||

| �@�A�j�o�������G �@�@�@�x����60cm�Ђ̒ʂ蓹�B�@�����ɋ��̔����D�D�D�@�����ł͒��X���킸�A�Ȃ�ƒT�����Ă� �@�@�@�̂���p�̏����ȍ�B�Q���㉺�ɑg���킹�Ĕ��Ƃ��܂����B�@�����āA�������ɂ́A100�~�V���b�v �@�@�@�Ō������̃v���[�g�i�j�����f���@�q�������Ƃ���I�j�ɁA�{�S���̃��S�V�[����\��A�����ɂ́A���z �@�@�@�_�̏�������S�y�ō��A�e���R�b�^���ɓh�����|���܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ʐ^�����j |

|

|||

| �@ | ���i����j�ɖ߂� | |||

| �@�B�j�����̗������G �@�@�@����ɂ͖����^�̐��������L��A��������Ƃ������p�Ɏg���Ղ��������I�@�ŁA�������Ƃ��ׂ��A �@�@�@�܂��̓C�k�ƎU���ōs���߂��̐X�ŁA�Ԕ��Ő�ꂽ�ؕЂF�I�l�q�̍D���̂�q���āA�h�� �@�@�@�p�Ƀj�X��h��A�����̎���t���ďo���オ��B�@����������̓z�[�X�Ɖ��r�̃p�C�v�ŗ��グ�A �@�@�@���ƂȂ��܂����B�@�����ɂ́A�Ε��̃^�C�����x�j���̏�ɓ\���Đ��Ƃ��Ă��܂��B �@�@�@���N�����킩��܂����f�}�b�C�b�J(^^��f�D�D�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ʐ^�����j |

|

|||

| �@�@�NjL�i2013.5�j�F�x����t�����������ē|��Ă��܂��܂����I�B�@�����ۂV�N�A�ǂ������Ă��ꂽ�Ɗ��ӁB�@�Ƃ͉]�ցA �@�@�@���̂܂܂ł͐����肪�s�ւȂ̂ŁA�ȕւɏC�����܂����B�@���ʂ�̌��h���Ƃ͂����܂��@�\�d���I�� �@�@�f�}�b�C�b�J(^^��f�Ƃ��܂��I�I |

||||

| �@ | ���i����j�ɖ߂� | |||

| �@ | ||||

| �S-�a�j�D�ԗ��̉����E����G | ||||

| �@�P�j�ݎԁi�����ԁj�G | ||||

| �@�@�����ȒP�ɍ���ԗ��͂Ȃ����i�`�D�D�D�@�k�f�a���̑�ԂƎԗւ͍w���������̂́D�D�D �@�@��ԊȒP�Ȃ͖̂��W�ݎԁB�@�@�ŁA�O�q���g�����X�t�@�[�e�[�u���Ɠ����d�l�ŁA��g�ɂ́A�^�J�� �@�@U�`�H���g���A��Ԃ���]���Ɏ�t���ďo���オ��B�@�����āA�ݎԂ̏�ɁA�ʂɂ������̊ۖ_�� �@�@�ύ��݂܂����B�@���͋C�̓}�@�}�@�I�I�@��n�߂Ƃ��Ă��f�}�b�C�b�J(^^��f�I �@�@�O�q���܂������A���̎ԗ��ɂ͓S�ւ��͂������̂ŁA���Ƃ��]�����ǂ����s�����o���Ă���܂��B �@�@��������ГS�ւŁI�����Ă��������Â����ԗ����D�D�Ǝv���Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ʐ^�����j |

|

|||

| �@�E�]�k�F �k�f�a���E��ԂƎԗցG�@�@�@�@�@ �@�@�k�f�a���i�ɂ́A��C�p���܂ފe�핔�i��@�֎Ԃ̓��͑�ԓ��E�����i���p�ӂ���Ă��܂��B �@�@�Q����Ԃ͂R��A�P����Ԃ͘A����t�̎������ŁA�O���̃o�l���̑����͕t���Ă��܂���B �@�@�ԗւ̓v���X�`�b�N�Ƌ�����������A�X�ɃX�|�[�N�^�����̌^����I�ׂ܂��B�i��۸ޔ����̎ʐ^��) �@�@�����ŁA�Q����ԂƎԗւ��w�����Ă݂܂������A����Łi�ȒP�ȁj�ԗ��i���ɂP����Ԃ̎ԗ��p��� �@�@�͊O���̃o�l�������j����낤�Ƃ���Ȃ�A���ʂ������i��x�[�X�Ƃ��Ĉ����ԗ����ĉ����� �@�@�������A���h���I�ɂ����i�I�ɂ��A�����Ȃ悤�ȋC�����܂��B�@�@�@ |

|

|||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�NjL�FAristo�А��S�ւ��@�@�@���А��P���ݎԂ��@�@�@���i���s���j�ɖ߂��@�@�@��(����)�ɖ߂� | ||||

| �NjL�I�I�X | ||||

| �@�Q�j����g�[�}�X�I�I�F�@��Δ��ɂȂ��������g�[�}�X��D���I�I�@���Ƃ����ƈꏏ�Ƀg�[�}�X�𑖂点�Č������I�I | ||||

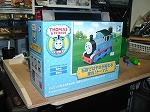

| �@��������I�܂����G������g�[�}�X �@�@�g�[�}�X�̊O�ς��ǂ���邩�I�@�Y�܂������v���Ă��܂������A�N���X�}�v���[���g�̉����ɍs�����ߋ�X �@�@�i�g�C�U���X�j�ŁA�u�I�b�I�I��g�[�}�X���`���ꂽ��12cm����30cm���̃p�b�P�[�W�I�@�E�[���I����� �@�@���������Ďg���邩���D�D�D�@�_�����Ɓ����̂܂܃v���[���g����D�D�Ŕ������Ⴂ�܂����B �@�@�i�w���g�C�Y�� �u�ΒY�� �͂₳���ς�� ����g�[�}�X� \2,940) |

|

|||

| �@��J���ăr�b�N���I�G�@����͂���G�Q�[�W�p�ɍ��ꂽ�̂ł́I �@�@�Ǝv������A�����Ώۂ̏��@�i�������ĂɗL�������^�̏��C�@�֎ԁj�̑�ԂɃs�b�^���I�͂܂肻���B �@�@�����A�g�[�}�X���ɂ��A����J�b�^�[����(��?)�g���đ���蕔��ؗ��Ƃ��B�@�X�ɁA���@��Ԃ� �@�@����A�����A�ؑփX�C�b�`����茇������ �O�㓔�̔z������������Ȃǂ��āA�g�[�}�X�O���̉� �@�@�����͊����B�@���́A����������@�̊O���O���B �h�i���z�h����ȍ\���Ȃ̂��I�h �Ɗ��S���D�D �@�@���X�ɕ�����i�߁A�X�ɊO���ɑg�t���Ă������̏d���s���p�X�s�[�J�[���A���s�ɕK�v�ȕt�� �@�@�i�ވꎮ���Ԃ֔z�u��������B�@ �@�@�T�@�[�@��́A������ԂɃg�[�}�X�̊O����g�����A���ʂ���l�W�~�߂��ďo���オ��B |

�@�o���オ�����g�[�}�X �@�@�@�@�� |

|||

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�@�����Ώۂ̏��@�@�@�����O��İϽ�Ə��@�����@�@İϽ�̕����i����)�@�@�@�@���𒆂̏��@�@�@�@�@�@�g���O�̊O���Ƒ�ԁ@�@ |

||||

| �@�E�h����Ȃ瑷�����ł����h �Ƃ̎育�����̏o���I�I�G �@�@�ŁA�������K�B�@�Ă̒�A�삱��ł͂���܂������A��������I? �@�@�����Q�̊G�{������ƁA���ւ�3��(�o���^���I)�A����͎d���Ȃ��B �@�@���X�ɁA�O�Ɠ������˂̑O�łȂ��A�����̑O���ɂ���D�D�D �@�@�E�[������ȏ�������Ȃ̂��i�`�I�D�D�D�f�}�b�C�b�J(^^��f�@ |

|

|

||

| �@�NjL�I�FBackmann�А��i�̒��ɁA�g�[�}�X�V���[�Y���L��܂����I�I�i'10/5�j �@�@�f�O�T�N�ȍ~���炭�ԗ����w�����Ă��Ȃ��������ALGB���ȊO�̐��i�ɂ͂��Ƃ������̂ł����A��L�u�W�̎��v����p���i �@�@���w������ہA���Еi�ɂ��������N���AB�А��i�̒��Ƀg�[�}�X�V���[�Y������̂�m��܂����B �@�@�����甭������Ă����̂��m��܂��i�킽���̏�L������'�O�V�N�P�Q���j�A�i�`���_�̑z�������X�I �@�@�}�b�I�������y�������f�}�b�C�b�J(^^��f�B�@�ŁA���x�͂����Ƒ��Ɋ��ł��炨���I�Ƃ̎v���ŁA���̃g�[�}�X�V���[�Y �@�@�̒��̌����ԗ����Q���i�ԗ����̓N�����x���Ƃ������ݎԁ��P�j���w�������Ⴂ�܂����B�i��L�j�@ |

||||

| �@�NjL�Q�D �@�@����ǎ҂̕�����Aײ��ِ��g�[�}�X�������Ă��邪�S���������Ȃ��̂ŁA��L�����Ԃ�������Ƃ̂��ւ�����������܂����B �@�@�m�����O�����g�[�}�X�́A�p���̌���G�{�ɒ����Ŋ炪�����߂ł��B���{�̊G�{�Ȃǂł̃g�[�}�X�́A�炪�傫�߂ŁA �@�@���������L��܂��i�o�܂͒m�炸�j�B���������{�̃}���K�E�G�{�����̓X�S�C�ƁI�I�i�T�U�G������ި��ư�̃~�b�L�[�Ȃ� �@�@�����̌���ł́A�₹�ׂ��Ă����D�D.�ɂ��ʂ�����̂�����悤�ł�)�B�@ �@�@���������Ӗ��ł͏�L�̓��{���g�[�}�X�Ԃւ́h�����h���i���ɂƂ��Ă��j�ǂ������I�I |

||||

| ��(�������@�j�ɖ߂� | ��(����)�ɖ߂� | |||

| �@�NjL�I�I | ||||

| �@�R�j���b�Z���ԉ��F�@���~('07���j�͊����I�@�Ⴊ�~�����I�@�܂��~��炵���I�I�@���b�Z���Ԃ�����Ζʔ����I�I�I | ||||

| �@�E���G �@�@LGB�̃J�^���O�ɂ́A���^�f�B�[�[���@�֎ԁiD�ԁj�ɏ���@��t�������i������܂��B�@�Ȃ�Ώ��L��D�Ԃɏ���@��t���� �@�@�����B�@�Ƃ������ŁA�����ő�܂��Ȍ`�����A0.5mm���̐^�J�Ɏʂ��������A�����܂����ł��Ȃ����I���A�o���� �@�@�̂����L�̏���B�@�c�Ԃւ̎�t�����^�J��܂�Ȃ��ď��{���g��}���i���L�Q)�B�@ �@�@����ւ̓n���_�t���̂���ł������A���t���̂Q�t�������ڒ��܂ł��[���Ǝv�ցA���̂܂ܓh�����ďo���オ��I�I |

||||

| �@�@�c�Ԃւ̑g�t���́A�X���[������|�C���g���u�Ƃ̊����l�����A���[���ʂ���Rmm���グ�܂������A���[���ʂɐႪ�c��A �@�@�ʓd����肭�s�����`���b�ƐS�z�ł����D�D�D�Ƃ͂��ցA�}�@�}�@�̏o���h�����f�}�b�C�b�J(^^��f |

||||

�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@�@�P�D�O�ʎ��@�@�@�@�@�@�@�@�Q�D��ʎ��i��t��)�@�@�@�@�R�D��t��ԁi�h���O�j�@�@�@�S�D��t��ԁi�h����)�@�@�@�@�@�T�D���b�Z�����̗E�p�I�@ |

||||

| �@������G �@�@�Җ]�̐�B ���ۂɑ��s�����Č���ƁA���[����̐������Ɋ����グ���āA���ꂢ�ɏ��Ⴕ�Ă���܂��I�I�@ �@�@���A������������[�̓h���������Ă��܂��D�D�D�@�f�}�b�C�b�J(^^��f�Ƃ͉]���A�Ȃɂ�������˂D�D�D |

||||

| �@��Ă̒�@�Ƃ������I�G �@�@����ς��t���͐ڒ��܂ł̓_���ł����I�I�@�ēh���̂��ߎԑ̂���͂����Ă���Œ��ɔ����ꗎ�����̂ł��B �@�@�n���_�t������ɂ��h���͂��Ă��邵�i�h���������͑�ς�)�D�D�D�G�C�b�܂܂���I?�@�ƃn���_���Ă̐�œh����n�����Ȃ��� �@�@�n���_�t���D�D�D�v���̂ق��I?�o�b�`���t���܂����I�I�@�@�\���̓h���������Ă��܂������D�D�D |

||||

| �@�@�ēh���ł́A���������E�Ă������͂��̂܂܂ɏォ��h���I�I�@�����ɂȂ�܂����A���ۂ̃��b�Z���Ԃ�����Ȃ��낤�I�H �@�@�����v�킹�Ă����I�H�@�ĂȌ�������v�����f�}�b�C�b�J(^^��f�D�D�D �@�@�Ƃ͉]���A���b�Z�����̓h���������͖������D�D�D����̐�܂ł��a��?�D�D�D�D �@�@�i�����]���A�h�����A�C���肠����A�^�J�Ƀv���C�}�[�h������Ȃlj��n�������s�\���������J���D�D�D�D) |

||||

| �@�E��I���b�Z���ԏo���I�G�i2010�N2��2���j | ||||

| �@�@�Q�N�U��ɑҖ]�̐Ⴊ�~��܂����I�I�@�O������̗\��ɂ����킸�A����͂T�`�U�����̐ϐ�I�I�����A�f�B�[�[���Ԃ� �@�@���b�Z������t���B�@�Ƃ��낪�D�D�����������I�㉺�t�Ɏ�t���Ă��܂��I�i���L�ʐ^1)�@��͂܂��Z���Ȃ����낤���痎�� �@�@���āD�D����ɂ��Ă���t���͋����A���ǂ������I(�ʐ^2,3)�@��Ȃ���I�\�}�c�I |

||||

�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ �@ �@�@�@�@�@�ʐ^�P.�t�Ɏ�t���@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^2.������t���@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^3.����Ȏ�t����ԁ@�@ |

||||

| �@�@���@�`����ցI�@�d�������A�������̐�������D�D�D����܂����I�@�`���b�Əd����ŁA�A���ł����Ă����͖̂����ȏ�ԁB �@�@�ŁA�@�s���߂���Ȃ���A�O�i�I�܂��O�i�I�@���܂ɏ��グ�ĒE���B�@���̌J�Ԃ��ł����D�D�D�@ �@�@����J�[�������Ȃ��烉�b�Z�����čs���̂����Ƃ��D�D�S�n�D���I�I�i�������ȓ����̐��E�I�I)�@�@��ɕԂ�D�D�D �@�@�J�~������Ă�ŁA�g�тŎʐ^���B��A���ɑ���悤�˗��I�I�@(�D�D�D���͎��A�g�т������Ă��Ȃ��̂ł��I�I�i*^_^*�j �@�@�`�@���߂̏������Ă��܂��D�D�D���낻�뉺�ցD�D |

||||

�@�@ �@�@ �@ �@ �@�@�@ �@�@�@ �@ �@ �@�ʐ^4.�������Ⴊ�J�[�����āD�D�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^5.�s���߂�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʐ^6.�����Ղ��c���O�i�I�O�i�I�@�@�@ |

||||

| �@�@��t�������b�Z���́A�F��h��ւ����̂ł����A���̍ہA�O��i2008�N�j�̔��Ȃ��ӂ܂��āA���n������O����ɍēh�� �@�@�i�������A�䏊��܂Ő��A�����p�v���C�}�[�R��h��A�d�グ�X�v���[�h���R��h��)�B�@���̍b�゠�������A���H�ʑ��� �@�@���[�̓`���b�Ɣ����܂������A���Ƃ͂��ꂢ�Ȃ܂܁B�@�@������f�}�b�C�b�J(^^��f�B�i����̌o�߂͑҂̂݁D�D�D) |

||||

| �@�@��(�ߋ��j�ɖ߂��@�@�@�@��(����)�ɖ߂� | ||||

| �@ | ||||

| �T�D����̕ێ�Ɛ����G���O�~�݂͂���ς茵�����I? | ||||

| �@�P�j���H�����G �@�@����ő��z�A�����ĉJ�E���ɂ��炳��ĂQ�`�R����������ł��傤���A�^�J�̃��[�����ڂɌ����ĕϐF �@�i�_���疌�̎K�сI)���ė��܂����B�@������ł��傤���A���s�ɂ͑����d���i�p���[�p�b�N�̃_�C���� �@�@�ʁj����ڂɕK�v�ɂȂ��ė��܂��B�@�ŁA���܂̉^�]�ŗ]��疌�̎K�т��Ђǂ����́A���[�� �@�@�N���[�j���O�Ԃ𐔎����点����A�^�]�O��LGB���́h���[���N���[�i�[(�E�ʐ^�Q�Ɓj�h�Ń��[���� �@�@�����A���̑�������߂��ẮI���܂��B�@ |

�@���[���N���[�i�[ |

|||

| �@�Q�j�ʓd�̌���G �@�@��Ԃ��r���Ŏ~�܂�����A�x���Ȃ����肷�邱�Ƃ��L��܂��B�@���[���ڑ����ł̓��d�s�ǂ̗l�ŁA�|�C���g���A�����̓��[�� �@�@�p�����Ƃ��̑O��ŋN���܂��B�@�C����F�X�����Ă��A�܂��N���܂��B�@�ŁA�@�G�C�I���\�ɂ����L�̂����ŁA�@���[���Ԃ� �@�@�d�����n���_�t�������Ⴂ�܂����I�I�@�Ȍ�A���q�͗ǍD�ł����A�܂��ʂ̏ꏊ�ŁD�D�D��͓����I �@�@�n���_�t�����͖w�ǁi�C�ɂ��Ȃ���I)�ڗ����Ȃ����A�f�}�b�C�b�J(^^��f�ł��B�@ |

||||

| �@�@���j�|�C���g�̒ʓd���P�G �@�@�@���L�ʐ^�̗l�ɁA�|�C���g�̗����ł́A�E�E�����ꂼ�ꕪ��Œ背�[���Ԃɓ��d��n���ڑ�����Ă��܂��B �@�@�@�i���̍\������LGB���|�C���g�́A�펞�A�������ɒʓd�����̂��I�Ɣ[���B�@�ŁA�I��ʓd���������ꍇ�́A �@�@�@�Е��̃��[�����ЃM���b�v�Ƃ��A�⏕�X�C�b�`���g�p���鎖�ƂȂ�܂��i���d����Ă��s�������ł����D�D�D�j�j�@�@���A |

||||

| �@�@�@���̐�̉����[���́A�����t�����̗V�т�A�����o�Ă̎K�̉e���ȂǂŁA�Œ背�[������̓��d����肭 �@�@�@�����Ȃ��Ȃ�l�ł��B�@�����ŁA�ʉ߂���ԗւ�����[���̓����ɉe�����Ȃ��l�A�Œ�Ɖ����[���̉����ɁA �@�@�@�d�����~�ʏ�ɗV�т��������ăn���_�t�����܂����B�@ |

||||

| �@�@�@���[���̔��a�̈Ⴂ�iR780,R600�j�ŁA�����[���̔z�u���قȂ邽�߁A�n���_�t���̔z���ʒu���ς��Ă��܂��� | ||||

�@�@ |

||||

| �@�@�]�k�I�G�P�j�n���_�t���̑O�ɂ́A�O�q�̃~�j���[�^�[�Ƀ��C���[�u���V�����āh�K���Ƃ��h�����Ă��܂��B�܂��A �@�@�@�@�@ �Q�j�^�J�i���[���j�ւ̃n���_�t���́A�u�n���_�t�������������ɂ���K�v�L�裂Ƃ́A�X�e���h�O���X�����J�~���� �@�@�@�@�@�@�@�̃A�h�o�C�X�łU�OW�̃n���_�S�e���g�p���Ă��܂�(�O�L�u���b�Z���ԉ��v���ł̐^�J�̃n���_�t���ł����l�j |

||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i�ҋ@���ԁj�ɖ߂� | ||||

| �@���j���[���p�����ł̒ʓd���P�G �@�@�W���C���g�̒��肪�Â��Ȃ��Ă���ӏ����L��A�����ɎK(�_���疌�j���e�����āA�ʓd�����܂������Ȃ��Ȃ�l�ł��B�@�@ �@�@�y���`�ʼn��������Ă����̎�����A�����𐔖{�}�����Ă��m�����ɖR�����D�D�D�@�ŁA������A�W���C���g�z���ɓd���� �@�@�n���_�t�������S���܂����I�I�i���X�n���_��o���܂���ł������D�D�����) |

||||

| �@�@�����A�H��������ہi���N��A����\�ʍނ̗̂��ߕ�C �@�@���K�v�ƏZ��[�J�[�Ɍ����Ă���D�D�l�������Ȃ��I)�́h�d�� �@�@�������h�Ƃ̊o��̏�ŁI�@�@�@�@�ŁA |

�d���Ńn���_�t�� |

���[���Ԃ��n���_�t�� |

||

| �@�@����Ă�����ɁA���߂Ɍ������Ă����Ă��D�������́A�����O���[�� �@�@�ōD����I�Ƃ����C�ɂ��Ȃ��Ă��܂����B�@�ŁA���[���p�����̌� �@�@�ԂɃn���_�𗬂����݁D�D�D |

||||

| �@�O�q�̑��s���͏o�������̂ŁA�n���_�����A���X����V���^�ɐ荞�݂����Ă��܂��B | ||||

| �@�E�NjL�G��L�̃��[���p�����ւ̃n���_�������݂́A�P�`�Q�N���o�āA���[�����Ƃ̊ԂɋT�����A�ʓd����肭���� �@�@�@�@�Ȃ��Ȃ�܂����i�n�����ݕs�ǂƂ͎v���܂����D�D�D�j�B�@�ŁA���b�p���d���R�[�h�ł̌����̕����ǂ��ƁD�D�D |

||||

| �@�@�i�l���Ă݂�I�@���ۂ̃����O���[���́A���ɂ�������Œ肳��Ă��܂����A�{���[���̓v���X�`�b�N�̖��ɑ}������� �@�@���邾���Ȃ̂ŁA�C���̕ω��Ŏ��R�ɐL�k���邽���A�n���_ތp�����ɐL�k�̕��S���������āh�T��h��������I�̂��[���B �@�@�W���C���g���̒��肪�o�N�ŊÂ��Ȃ��̂��������R����ł��傤����A����ς�d���R�[�h�ł̑ǂ��ƁI�H�j |

||||

| �@ �i�����]���I�@�{���̓S���ł��e�퐧��i�M���@��ATS���j�ʓd�p�ɁA���[���p�����͓����Ōp����Ă��܂��������I�I�j | ||||

| �@�R�j�H�Ղ̍ēh���G�@������A����̂��܂߂ȕ�C���̗v�I�I | ||||

| �@�@���[���~��A�قڂR�N���o���A�X�`�����{�[�h�ō�����H�Ղ̓h�����F�����i����Ӗ������ �@�@���ł����̂ł���)�A�����I�i��ɑ��ŏR�����蓥�݂��������j�ɂ͂��������ڗ����܂��B �@�@�ŁA���̍ہA�h�����������Ă�낤���ƈ�匈�S���A�����Ɏ�肩�������̂ł���.�D�D�D �@�@���߂Ă��̎d���ʂƌ��ʂ��l���Ă��܂��A���C�͂��ނ��āD�D�D �@�@���ǂ́A����A�ȒP�ɕ�C�o����悤�ɂ���Ηǂ��I�@�Ƃ������ƂŁA��C�p�h����]��r���ɏ����� �@�@�ɂ��A�ׂ��M�Ƌ��ɁA�������o���鏊�ɒu�����Ƃ��܂����B�f�}�b�C�b�J(^^���f�Ƃ������I�\�}�c�I�I�A �@�@�i���߂āA�������ʓ|�������艮�i�h���́A�����ƌ�n�������ɖʓ|�I�j�ł��鎖�A�����炱���A �@�@�v����������A�����o����悤�Ȓi���ɂ��Ă��������̗v�ł��鎖�ɋC�t������܂����I�I �@�@�Ƃ������D�D�D�D�N�X�A�Ȃi�`�ƁD�D�D�j |

�h���̂͂������i����) |

|||

|

||||

| ��낵��������y�[�W�u����L�E�ڍׂR��� | ||||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�y�[�W�̍ŏ��ɖ߂��@�@ | �{�g�o�̂s�n�o�ɖ߂� | |||

1 |

||||