C62 2(新)の組み立て その6

2008.9.2

主台枠

今度は外観よりも走行性能に影響を及ぼす台枠です。しかし、こんなにふにゃふにゃなもの、3つの軸受けがきちんと平行になるように組めるかどうかは、偶然のような気がするんですが…。

|

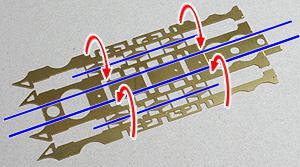

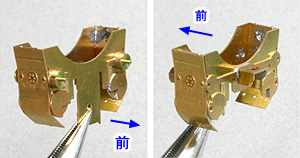

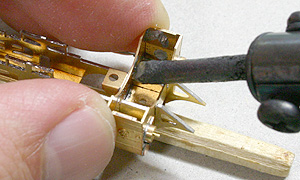

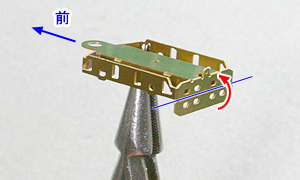

主台枠(B-1)は絶対に歪めないようにして、折り線をから両側を内側に折りたたみ、さらに90度起こすようにして組み立てます。 まず一番外側の板を180度折りたたみます。 |

|

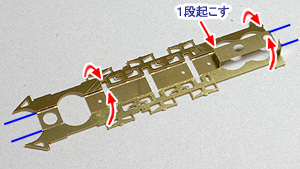

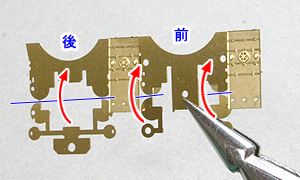

その板を重ねたまま、内側の折り線から90度谷折りして、台枠の形を作ります。 後ろ側はあらかじめ1段折って持ち上げておきます。 |

|

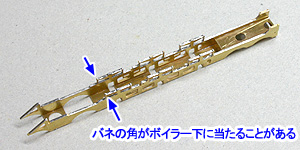

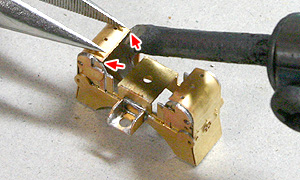

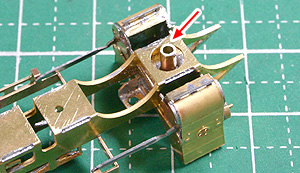

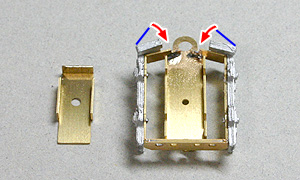

重ねた板が浮かないように目玉クリップなどで押さえ、断面にハンダを流して固定します。 また、写真のように完成したバネの両端の出っ張りが、あとでボイラー下に当たって収まりが悪いことがあるので、もしそうなら削っておきます。 |

この台枠に3箇所作られている軸受けは、走行性能において極めて大事な部分なので、前から見てそれぞれがねじれたりしないように気をつけておきます。 とにかく軸受けがしっかりしていないと、ロッドがスムーズに動きませんし、動いてもふらついたり上下に波うったりしてよく走らなくなります。

シリンダーブロック

小さい箱にハンダ付けが集中します。

|

シリンダーブロック(D-1)を折り曲げます。形がよくわかりませんが、側面の模様が表に来るように180度折り返して考えると、すぐわかります。 ただ実際の側面の折り返しは、全体を四角く折り曲げてからやったほうがよいように思います。 前後の板はちぎれないように、表に折り返して断面をハンダ付けしておきますが、スライドバーやピストン棒が入る穴がいくつも開いているので、それらをふさがないようにします。 |

|

前側の2つの穴に、バルブカバーを差し込んで裏からハンダ付けし、全体を箱状に組みます。 側面の上部は、少し手前に傾斜します(内板に折り目が付いています)。 |

|

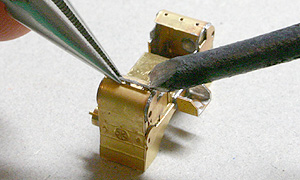

下側はピストンの形に合わせて丸めて止めます。ドレンコックの穴のところで急な角度になりやすいですが、仕上がりにはほとんど影響しません。 内側からハンダごてを入れて留めましたが、やりにくいときは写真のように表から押えて、前後の板との合わせ目をハンダ付けすればよいと思います。 |

|

ステンレス製のドレンコック(M-23)を差し込んでハンダ付けします。これは表側から留めましたが、表から見えない側をハンダ付けすれば特に問題ありません。 |

|

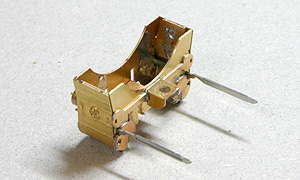

またステンレス製のスライドバー(M-3、M-4)を差し込んでしっかりハンダ付けします。左右を間違えないようにして、上から見て両方が平行になるように、横から見て水平になるように取り付けます。 スライドバーの上下の断面は、目の細かい耐水ペーパーなどで磨いておくとよいです。 |

|

ここでは忘れていますが、台枠に取り付ける前に、シリンダー底部にL3.5カラーをハンダ付けしておかないと、あとからでは非常にやりにくいです。 組みあがったシリンダーブロックを台枠の前部にはめ込み、前後左右に傾いていないかよく確かめます。 内側から1箇所を仮止めし、歪みがないことを確認してから残りを順に付けます。 |

|

付け忘れたL=3.5mmカラーをここでシリンダーブロック底部の穴にハンダ付けしましたが、どこからハンダごてを差し込んでも患部に当たらないので、困ってしまいました。 |

モーションプレート台座

|

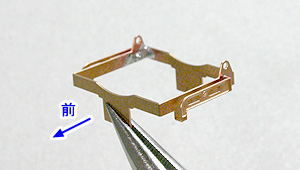

モーションプレート台座(G-2)もシリンダーブロックと同じで、模様のついたモーションプレート部を先に表側に折り曲げてみると、向きがすぐにわかります。 |

|

折り線を谷折りして枠状に組み、後ろ側の角をハンダ付けして留めます。 |

|

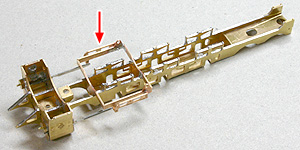

組み立てたら台枠の所定の位置にはめ込みますが、台枠および先に付けたシリンダーブロックに対して曲がらないよう、前後左右からよく見て確かめます。 場所が決まったら、1箇所ずつ慎重にハンダ付けしていきます。 |

|

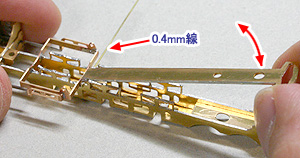

荷重分配装置のサブフレーム(D-2+D-3)をぴったり重ね合わせて断面をハンダ付けし、張り合わせます。 (D-3の先端にある穴が下側に折り曲げられるように重ねます) モーションプレート台座のすぐ後ろの台枠に開いている穴に、0.4mm真鍮線の残りを通し、D-3の穴に差し込みます。サブフレームが上下に軽く動くことを確かめたら、0.4mm真鍮線の両側を折り曲げて抜けないようにし、適当な長さにカットします。 |

|

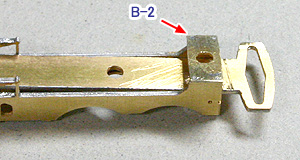

サブフレームを取り付けたら、台枠の後部にB-2をはめ込んでハンダ付けします。 ここは上廻りと合体するときに、キャブ底部とぴったり接触するので、表面は平らにしておきます。 ちょっと失敗して曲がってしまいました。最終組み込みのときに影響が出るかもしれません。 |

先台車・従台車

|

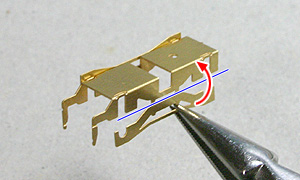

先台車上部(E-1)は両側を下側に谷折りし、表面の模様を上側に180度山折りします。 |

|

前側の排障器は左右に広げます。 スノープローを付けるときは、ここを根本からカットするように指示されていますが、排障器が初めからついていない先台車?のように見える部品(E-13)も同じ板にエッチングされています。これが使えるのかどうかはわかりません。 |

|

先台車の下部の車輪押さえ(E-2)は、4面を90度折り上げれば終わりです。あとは塗装後に車輪をはめて上下をネジ止めします。 |

|

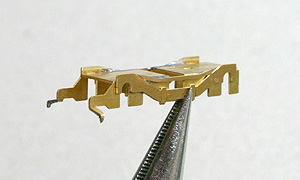

従台車(E-3)は、側面を谷折して組み立てますが、後部の梁だけは上側に180度山折りします。 |

|

ホワイトメタル製の従台車枠を両側の穴に差し込んで接着しますが、あらかじめヤットコなどで先端をもっと曲げ、従台車の前面とぴったり合うようにしておきます。 ふつうエポキシ系接着剤などで接着するものだと思いますが、私はゴム系接着剤で付けました。この場所のような用途なら特に問題ありません。 車輪押さえ(E-4)も折り曲げておき、塗装後に車輪をはめて合体します。 |

|

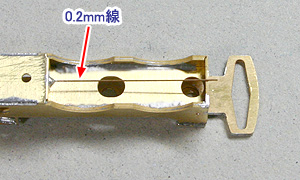

残っている0.2mm真鍮線を、後部台枠の裏側に差し込んでハンダ付けし、従台車の復元バネとします。 これを最終組み込み時に、従台車後部の穴に差し込み、そこから少し出る程度の長さでカットします。 従台車から後ろへ出る長さは説明書によると2.5mmですが、その長さは写真のように大体台枠後端から1.5mm程度出るくらいです。多少短くても大丈夫です。 |

|

これで機関部の塗装前作業は終了です。写真を撮りながらですが、のべ24時間くらいかかってしまいました。特別な苦労はなかったと思うのですが、結構時間を使っています。昔発売されていた、アリイの下廻りを使うD52のキットなど、慣れてしまえば1日でできたのですが、最近のキットは部品点数が比べ物になりません。 |