Nゲージ蒸気機関車>蒸機の紹介>B20・Bタンク・Bテンダ

B20・Bタンク・Bテンダ(その5) ワールド工芸

B20

B20は、1980年代にもワールド工芸からディスプレイモデルとしていくつか発売されていますが、これは2000年以降に発売された自走式キットです。

幾度も改良され、ワールド工芸の代表的な製品のひとつになっています。

| B20 2000年 |  |

B20 2000年 (拡大写真) 自走式シリーズの第一弾です。クロスヘッドは固定式のダミーでした。 2009年・2017年に改良のうえ、B20 一般型として再生産されています。 |

| B20 1号機 2007年 |  |

B20 1号機 |

| B20 1号機(III) 2012年 |  |

B20 1号機(III) 2012年 (拡大写真) 動力部を中心にリニューアルされ、三代目として発売された1号機です。 →B20 1号機(ワールド工芸III) |

| B20 火の粉止煙突付(II) 2009年・2015年 |  |

B20 火の粉止煙突付(II) 2009年・2015年 (拡大写真) 作例は2015年製品(II)です。ここからコアレスモーター仕様に変更されました。 |

| B20 10号機(III) 2017年・2020年 |  |

B20 10号機(III) 2017年・2020年 (拡大写真) 作例は何度かリニューアルされたあとの2020年製品(2017年製品の再生産)です。すでにコアレスモーター仕様になっています。 |

2020年現在、Nゲージ唯一のB20シリーズです。直径数ミリのモーターをボイラーに内蔵して走行します。初期の製品では、パワーパックの出力を8V程度に抑えて運転するようにとの注意書きがありました。しかし、そんなに出さなくてもB20の用途としては十分です。

少しでも抵抗を減らすための工夫からか、サイドロッドは省略されています。初回の2000年製品ではクロスヘッド周辺も一体のダミーでした。

2007年以降は動力部が洋白製の最新型になり、さらに各部のディテールが追加されています。2015年にはモーターが同じ直径のコアレスモーターに変更されました。

発売当時は自走するNゲージ蒸機としても最小レベルでした。同社のD52と比べるとこんなに違います。

一見、数時間もあれば完成できそうなキットですが、なめてかかると痛い目にあいます。

ちょっとした工作精度(特に軸穴)が走行状態に響くので、丁寧な工作が必要です。小さいのでポイントのフログ部通過などは苦手ですが(無電区間にすっぽり入り込んだりする)、うまくできればプラ貨車数両を牽引して結構滑らかに走れます。

あまりに小さいこの模型を見ていると、B20の自走する量産品を1/150スケールで作るのは相当な困難を伴うように思えます。ただ、この世にZゲージというものも存在していることを考えますと、不可能ともいえませんね。

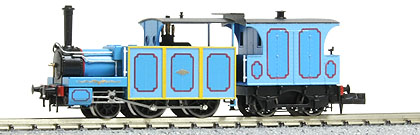

ネルソン 6250(日本鉄道模型連合会/ワールド工芸)

これはB型のテンダー機です。製造は「ワールド工芸ほか」とされていました。

| ネルソン 6250 2003年 |  |

ネルソン 6250 2003年 (拡大写真) テンダードライブのため、軽快な開放キャブや動輪まわりの再現に成功しています。 |

2003年の第24回日本鉄道模型ショーの記念モデルでしたが、インターネット上でも注文を受け付けたため、会場以外でも入手できました。

6200と6250のキットと完成品が発売されました。私はこのとき忙しくてキットを組めず完成品を購入しました。

|

とりあえずオハ31を牽かせたところです。 |

スタイルは非常に美しいです。開放感のあるキャブが命なので、テンダードライブ以外の選択肢がなかったものと思いますが、そのため派手な増炭覆いが作られて補重されています。

これも超小型のモーターが入っていますので、負荷をかけすぎないよう無理は禁物です。

ナスミスウィルソン A8(600形)

これまたスタイルの美しいBタンクです。原型と磐城セメント仕様が発売され、後に双方とも動力部中心にリニューアルされています。

| ナスミスウィルソンA8(600形)原型・自連換装後 2007年 |  |

ナスミスウィルソンA8(600形)原型・自連換装後 同年に ナスミスウィルソンA8 磐城セメント600号機 も発売されました。 |

CタンクのB6の小型版といった形です。説明書にはプラ貨車1両程度の牽引力しかないとありましたが、ちゃんと完成すればプラ貨車4〜5両は引いて十分楽しく遊べるものになりました。下廻りの組み立て調整はシビアな感じでした。

6年後、下廻りの構造を中心にリニューアルされました。初回とは逆で、磐城セメント仕様のほうが先でした。

| A8(600形)磐城セメント四ッ倉仕様 リニューアル品 2013年 |  |

A8(600形)磐城セメント四ッ倉仕様 リニューアル品 翌2014年には、ナスミスウィルソンA8 原型 もリニューアルされました。 |

後述のクラウス10形と同様の方針で、組み立て後も動輪を解体せずに下廻りを分解できる構造になりました。初回品に付属していた「上級者向け」のクロスヘッドは廃止され、通常型のみとなりました。

|

トラ45000を牽引したところ(初回品)。 |

クラウス10形

2013年から投入された小型機シリーズです。小さい車体にディテールが凝縮されています。

| クラウス10形 明治鉱業17号機 2013年 |  |

クラウス10形 明治鉱業17号機 2013年 (拡大写真) 留萌鉄道(明治鉱業昭和鉱業所)で働いていた時の姿です。 |

| クラウス10形 15号機 2013年 |  |

クラウス10形 15号機 2013年 (拡大写真) 17号機とは異なる煙突や炭庫などのパーツが作り分けられています。 この作例は瞬間接着剤だけで組み立ててみました。 |

| 大分交通宇佐参宮線 クラウス26号 2014年 |  |

大分交通宇佐参宮線 クラウス26号 2014年 (拡大写真) 曲線の入口が魅力的。反対側はドア付きです。 |

| クラウス25号 2014年 |  |

クラウス25号 2014年 (拡大写真) ほぼ同じ時期にC型のクラウス1440形・1400形も発売されたため、ラインナップがクラウスだらけに。 |

| クラウス10形 原形タイプ 2022年 |  |

クラウス10形 原形タイプ 2022年 (拡大写真) 8年後のラインナップ追加です。コアレスモーターに変わりました。 ※注: 運悪くキットのリターンクランクのカシメが破損しており、作例は別形式のリターンクランクを付けています。そのため少し大きいです。 |

トーマモデルワークスの簡単+走行性能重視路線に対し、ワールド工芸は精密路線といった格好で、パッケージ内には細かい部品がぎっしりです。

同社のNゲージ蒸気機関車のキットとしては初めて、組み立て後も動力部がばらばらに分解できるようになり、調整やメンテが簡単になりました。レイアウトで長く模型を使うにあたり、大切なことだと思います。

→クラウス10形の組み立て

鉄道院150形・160形・190形

2019年から順次発売された明治の小型蒸機シリーズです。動力部もコアレスモーター内蔵で小型化されています。

| 鉄道院160形 2019年 |  |

鉄道院160形 2019年 (拡大写真) 160形の後期増備タイプです。作例は明治村の保存機を参考に塗りました。 →鉄道院160形の組み立て |

| 鉄道院160形(原型) 2022年 |  |

鉄道院160形(原型) 2022年 (拡大写真) 屋根前後のひさしが特徴的な初期タイプです。作例は「1号機関車からC63まで」などを参考にしたフリー塗装です。 |

| 鉄道院150形 2020年 |  |

鉄道院150形 2020年 (拡大写真) 現在の保存車とは異なる、改造前の1号機関車です。実物が大変小さいため縮尺は約1/140になっています。作例は「1号機関車からC63まで」のイラストなどを参考にしました。 →鉄道院150形(1号機関車)の組み立て |

| 鉄道院190形(初期形) 2021年 |  |

鉄道院190形(初期形) 2021年 (拡大写真) 大改造される前の初期スタイルで、後部にバンと呼ばれる車両を連結した特異な姿です。縮尺は約1/140のようです。作例の塗装はモノクロ写真の濃淡を参考にしたフリーです。 →鉄道院190形(ワールド工芸) |

これらはすべて「製品化協力:IORI工房」とされています。

なお、150形(1号機関車)はマイクロエースからも2種発売されていますので、こちらにも記載しました。

→150(1号機関車)