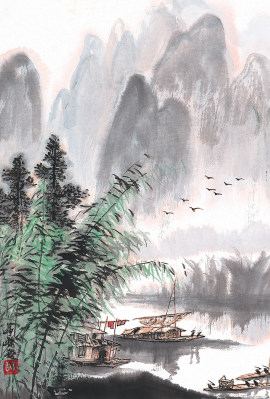

漁父

唐・張志和

釣臺漁父褐爲裘, 兩兩三三舴艋舟。 能縱棹, 慣乘流, 長江白浪不曾憂。  |

**********************

釣臺漁父褐爲裘, 兩兩三三舴艋舟。 能縱棹, 慣乘流, 長江白浪不曾憂。  |

漁父******************

釣臺の漁父 褐(かつ)を 裘(きう)と爲(な)し,

兩兩 三三 舴艋(さくもう)の舟。

能(よ)く 棹(さを)を縱(あやつ)りて,

流れに乘るに 慣(な)れ,

長江の白浪 曾(かつ)て憂へず。

大きな地図で見る |

| 2005.11.23 11.24 11.25 11.26 |

************ |

メール |

トップ |