|

|

|

|

「無料日刊新聞、縮小均衡路線に」 2002.12.7

ヘッドライン社(東京・中山清美社長)は、「日本初の無料日刊新聞」として今年7月に創刊した「HEADLINE TODAY」を事実上の廃刊とし、11月25日から週刊新聞として「TOKYO HEADLINE」を新たに創刊した。週刊化に伴い、ページ数を28ページへと4ページ増やし、紙質を向上、オールカラーにした。公称35万部で毎週月曜日に発行している。同社は「あくまで一時的な措置で、来年中盤までに日刊に戻したい」(事業統括部)と説明している。

|

JRはそもそも公共交通機関で競争がないため、新聞やTVに大量の広告を出す必要はない。あの膨大な広告は、料金値上げの際に騒ぐな、不正があっても大目に見てくれ、という安全弁と考えられる。今回のHEADLINE社追放劇も、マスコミに恩を売るための手段の1つ、要するに癒着と見ることができる。損をしているのはいつも同じで、多様な言論を得る機会を失っている消費者なのである。駅構内という公共の場所の活用法を1私企業が決められる、というのは全くおかしな話だ。道路公団改革で、高速道路のパーキングエリアにやっとメスが入ってきたが、鉄道にも是非入れて欲しい。

ただ、何より記事内容がつまらないのでは誰も読まない。現代人は忙しいのだ。ロゴの右上に記された「Free news is good news」がこの会社の全てを説明しているように思う。良い記事には取材コストがかかるので、そもそも、タダで入手できるニュースがいいニュースであることは矛盾している。

「現状こそ法なり-『今の秩序』を何よりも優先する司法」 2002.12.4

控訴審は予測通りの結果となったため10月7日、上告状(兼上告受理申立書)を提出した。最高裁でひっくり返る確率というのは数パーセントだそうなので、極めて難しい。規定に則って11月29日、上告理由書を提出した。これが最後の書類となるのであろう。

素朴に疑問を持つのは、日本は一応は3審制の形をとっているが、地裁も高裁も最高裁も、同じ司法のピラミッド組織に入っていて人事制度も同じ、教育制度もキャリアも同じ、当然、人間の質も同じなので、同じ視点から同じような思想を持った人間が同じ判決を出すことになる。これはとんでもない税金の無駄使いで意味がない。参議院が衆議院のカーボンコピーだとの議論があるが、地裁も高裁も最高裁のカーボンコピーだ。

本題に入る。高裁までの判決で、裁判所が「企業秩序を維持することがいかに重要か」ということを主張したくて仕方がないことを、ハッキリと認識することができた。もうロジックや法律ではない世界である。

特に許せないのは、「悪習」を法として認定している点と、先に悪いことをやった側に圧倒的に有利な判断が下されていることの2点だ。これは後世に尾を引くとんでもない判断といえる。秩序を維持するためには、悪い習慣でもまかり通さなきゃいけない、先に法を犯してもいいんだ、と本気で裁判所が言っているのである。法治国家や個人の人権を尊重する意識は全くない。本当に驚いた。善悪の判断はせずに「今の秩序を維持すること」が何よりも優先する社会、それが日本なのだ、ということを改めて感じた。まさに絶望的な旧体制である。

第1点め。企業内秩序を維持するためには、たとえ取材源秘匿といった「悪習」であったとしても、それは法律として効力を持ってしまうのだ、というのが高裁の判決内容なので、これは驚くべき判断といえる。悪習は本来、改革されねばならないのであるが、必要悪の「法でない存在」を法律として認めてしまっているのである。これでは法治国家とはとてもいえない。

第2点め。さらに、HP全面閉鎖を一審で違法と認定しながら、その問題点を指摘した私の文章が表現上問題があり「流言」だ、という判断をしているのである。最初にとんでもないことをやった被告に一方的に有利な判決である。先に原因を作った責任は全く問わず、それに疑念を呈した行動にだけ責任を求める。これでは社員を陥れようと企む企業が続出してしまうだろう。何といっても「就業規則上何らの問題のない文書を含むHP全体を閉鎖するよう命じたものであって、到底許されない」と裁判所も自ら認めざるを得なかった行為をしても、それに抗議した社員側の行為について、詳細に揚げ足取りをして処分しても良いということが、認められてしまったのだから。

私は、日本という国が法治国家ではなく、「現在の秩序」「現状の権力構造」が治める国家なのだということを肌で感じているのである。「現状こそ法なり」、そんな言葉が日本の司法にはピッタリなのだ。

「Ohmynews 単月黒字化」 2002.12.1

韓国のインターネット新聞社「Ohmynews」は11月29日、創刊から2年と9ヶ月めとなる11月の単月収支が、黒字化する見通しになったと発表した。ネット新聞を主体としたビジネスによって黒字化を達成したのは世界で初めてとみられる。アクセス数の増加に伴い順調に広告収入が増えたことに加え、今年4月30日に創刊した週刊誌の収益が大きく寄与した模様だ。

同社によれば、Ohmynewsのアクセス数は、大統領選における新千年民主党と国民統合21の候補一本化交渉が最終妥結された11月22日に1,124万2,139ページビュー(ユーザ数308万)と初めて1千万の大台を突破。26日、27日も1千万を超え、年初の10倍に達した。

アクセス増加の原因について同社は、「最近の大統領選報道で、緊張感と面白味を刺激しながらネティズン達の関心事を爆発させたこと、また女子中学生事件(注:6月に女子中学生2人が米軍の橋梁建設用の装甲車に引かれて即死、その後無罪判決が出た)などにおけるOhmynews特有の現場中継記事が良い反応を得た結果」と分析している。

同社によれば、こうしたアクセス数の増加に伴い、大企業広告だけなく出版社・市民団体の自発的広告も増加。10月にインターネット広告の売上高が月1億ウォンを突破した。また、他媒体との記事提携などで、ニュースコンテンツの販売額も増えたという。

同社は今年4月30日にプリントバージョンとして週刊誌「週刊OhmyNews2002」を創刊

|

「ジャーナリストとしてのゴッホ」 2002.11.18

「ミディ(南部)は感覚に火を付ける。手は機敏に動き、目は鋭く、頭脳は明晰になる」(フィンセント・ファン・ゴッホ 1853-1890)

同じ仕事を3年もやっているマンネリのせいか、最近、感覚が鈍り、手も目も頭脳も動きが鈍い。ナショナル・ジオグラフィック社の本で見つけたゴッホのこの言葉は、私を旅に駆り立てるのに十分なものだった。

まず行かねば、と思ったのが南仏のアルルである。ゴッホが、画家の共同体を創ろうと考え、友人ゴーギャンを呼び寄せた場所だ。この地で描いた「14本のひまわり」は1987年、53億円という絵画としての最高値(当時)で安田火災海上保険により競り落とされた。

ゴッホはこの地にいた2年間で油絵200点、デッサンと水彩を100枚以上、200通以上の手紙をものしている。いったい、それほどの創造力をかき立て、後世に残る価値あるものを生み出した場所とはどんなところだろう?もしかしたら自分にも何かインスピレーションが与えられるのではないか。とにかく行ってみる、それが今回の旅のささやかな目的だった。

◇ ◇ ◇

強烈な太陽の光、馬鹿デカく成長した生命力あふれるプラタナス、薄い黄土色の壁に、歴史を感じさせる渋いオレンジのテラコッタ屋根。城壁に囲まれた都市の

|

ゴッホはしかし、ゴーギャンと意見が合わず、共同生活は2ヶ月しか持たなかった。興味深いのは、事実を描くことについての両者の考えの相違だ。

「糸杉のことがいつも頭の中にある。ひまわりの時と同じように描きたいのだ。僕に見えるような姿で糸杉を描いた者がないというのは、不思議だ」というように、ゴッホは実際の描写の過程を意図的にカンバスの上に残そう、つまり目に見えるものを描こうとし、現実以外のものを描こうとは考えなかった。一方、ゴーギャンは描写の痕跡を隠すことに努め、当時の多くの画家と同様、目に見えないものを描こうとしていた。

◇ ◇ ◇

ゴッホが「夜のカフェテラス」と題して描いたカフェは、街の中心部にあった。「これは黒を使わないで美しい青色、紫色、緑色だけで描いた夜の絵なんだ(中略)僕は広場にあるこの場所を描くのが好きだ」(ゴッホ)。割腹のいいマスターらしき初老の男が店頭に構えている。前を通り過ぎようとすると、立て看板のメニューを英語で丁寧に説明してくれたので、しばらく休むことにした。目前は、小さな広場を囲む中世の建物、その上に広がる青空と太陽。この視界のバランスは人を落着かせる。ゴッホがここを好んで描いたのもうなづけた。

それにしても、ゴッホの事実を描く姿勢には、他の画家にはない格別の興味をそそられる。現地で購入

|

こうした、庶民の立場・生活者の立場に立って事実を表現する姿勢、労働の価値を考えさせる姿勢は、まさにジャーナリズムと言える。それは「ジャーナリズムとは、時事的な事実の報道や論評を伝達する社会的な活動」(原寿雄「ジャーナリズムの思想」)という広義の定義にあてはまるのはもちろん、「権力の監視」を使命とする狭義の定義にも合致する。私は、ゴッホにますます興味を持った。

「僕は情景そのものを目の前にして直接描きたいと思っている」「糸杉は、太陽の照りつける風景の中の黒い斑点だが、この黒のトーンは実に味わい深く、正確に表現するのは非常に難しい」。これらの手紙に残された言葉から分かるように、ゴッホは常に事実を正確に描こうとしていた。つまり、ゴッホの眼には、世の中の風景が、実際に、あのように見えていたということだ。渦巻きのようなミストラル(プロヴァンスの寒冷な北西風)も、バカでかい黄金色をした太陽も、その通りに見えていたのだろう。しかし、明らかに一般の人とは見え方が異なるではないか。しかし、同じ人間であるゴッホの眼には確かにそのように事実として見えているのだから、嘘でも誇張でも「誤報」でもないといえる。

◇ ◇ ◇

「事実とは何か」(朝日文庫)で事実論を展開した本多勝一は、客観的事実を「無意味な存在」としたうえで、「主観的事実こそ本当の事実」と述べている。「たとえば戦場のような対象をみるとき、そこには風景として無限の『いわゆる事実』があります。弾丸のとぶ様子、兵隊の戦う様子、その服装の色、顔の表情、草や木や土の色、匂いなどなど…。ある時間的一瞬におけるひとつの空間、目に見える範囲の世界だけでも、もし克明に事実を描けば何千枚でも書けるでしょう。その土だけとりあげても、色や粒子の大きさ、土壌学的な限りない事実、層の様子。もし昆虫でもいたら、その形態や生態、細菌もいるから、そのすべての事実…。即ち、私たちはこの中から選択をどうしてもしなければならない。選択をすれば、もはや客観性は失われます。ランダム抽出をして、兵隊の顔と土壌学的事実を並べても無意味です。(中略)戦場で、自分の近くに落ちた砲弾の爆発の仕方や、いかに危険だったかを克明に描写するよりは、そこで嘆き叫ぶ民衆の声を記録する方が意味のある事実の選択だと思うのです。これは主観的事実であります。」

|

[旅行記は旅のコーナーに収録している]

「国家総動員体制が続くマスコミ」 2002.11.18

『これは歴史認識を持つために重要な書物であり、読まねばならぬ』とずっと思っていたが、やっと時間を作って「1940年体制」を熟読した。内容は重いが、歴史の面白さをこれほど強く感じたことはない。今の日本を作ったのは、戦中に総力戦遂行のために強権発動で整備されたシステムであり、その意味で日本は戦時体制が終わっていない、というのが本書の主張であり、非常に説得力があり同感できるものだった。

一般的に、終戦によって大きな断絶があり、占領軍による戦後改革こそが今日の日本を形作る原型となった、との考えが一般的だが、本質的な断絶は、戦前と戦中の間にあったというのだ。なかでも重要なのは1940年の税制改正で、戦費調達のために導入された給与所得の源泉徴収制度、そして地方への補助金・交付税による支配体制だった。GHQは金融改革、官僚改革をやらなかったのである。有権者意識を奪う巧妙な手段として、普段なにげなく徴集方法に不満を持っていた源泉徴集制度の起源が戦中にあったとは全く知らなかった。

戦争に勝つためのシステムは、経済に勝つためのシステムにもなり得た。この歴史の皮肉が何とも興味深い。また、経済成長を終えた今の日本が抱えている様々な弊害も、この勝つためのシステム(=供給者優位のシステム)に根を持ったものであり、それが受益者にとって様々な不都合を生んでいるのだということを、どれだけの人が認識しているだろうか。1940年体制の構築は、戦時の異常な状況のなかでこそ為し得た大改革であり、だからこそ、それを平時に壊す改革がいかに難しいことか、ということを、どれだけの人が理解しているだろうか。

日本は根本的なところで、戦時体制が未だ続いている。マスコミも同じである。「体制そのものは、直接統制から間接統制へ、強制から自発へと大きく変わってきたが、単一の目標--太平洋戦争と経済--のための国家総動員体制であるという点で、『戦時』的だとするのである」(榊原・野口〔1977〕)。本書は触れていないが、これはマスコミ・ジャーナリズムについても全く当てはまっており、本質を突いていると思う。国家総動員法に基づき制定された新聞事業令(1941年)等による言論統制、大本営発表の仕組みは、「自発」的な「間接統制」として、今でも記者クラブを通して、立派に機能しているのである。戦後改革で解体された軍部と内務省に替わって台頭した政官業の権力構造を「情報」によって補完している点で、本質的に変わっていない。日本のマスコミは、戦中から一貫して、受益者(市民、個人…)の側に立っていないのだ。これは「権力の監視」を第一の使命とするジャーナリズムとは別のものである。本書の主張に同調する榊原英資が日本のメディアに対して懐疑的である理由はこのへんにあるのではないか。

戦後は終わった、どころではなく、まだ戦中なのである。戦時の緊急体制が続いているうちは、本当の豊かさを感じられるはずがない。我々(団塊ジュニア)の世代で、何としても戦時体制を終わらせたいものだ。具体的には、供給者(生産者、官僚、政治家)優先の社会を、受益者(消費者、生活者、有権者)優先の国に変えて行くのが、我々の使命ということである。それを私の歴史認識としてはっきり持つことができた。変革のテコとして、ジャーナリズムは大きな役目を負うことができるはずだ。情報の流れを逆流させることによって、受益者主体の権力構造に少しでも変えることができれば、と思う。「現在の経済体制は日本の歴史においても特殊例外的であり、したがって原理的には変革可能である」との言は、我々に希望を与えてくれる。

「新聞記事が面白くない一因」 2002.11.14

新聞記事がつまらない理由は、何と言っても内容だということは再三述べて来た通り(ニュースの8割は発表モノ)で、これが原因の七割は占めると思うが、それ以外に文章力・表現力・その裏にある思考法に問題があることを「理科系の作文技術」「超文章法」を読んで改めて感じた。「活字離れ」の原因も同じ根を持つ問題だろう。

事実と意見を分ける、事実の裏打ちのない意見の記述は避ける、1つ1つの文は、読者がそこまでに読んだことだけによって理解できるように書く、自分のした仕事と他人の仕事の引用とがはっきり区別できるように書く…。これらの指摘は、出版から20年絶った今でも、情報過多時代の要請は確実に強まっていることから、重要性を増すばかりといえる。「読者がそこまでに読んだことだけによって理解できるように書く」というのは新聞記事で最も欠けているポイントだ。

本書は、市民の文章力向上、市民記者育成にも寄与する重要な文献である。日経以外の新聞には投書欄が一応あるが、これは意見が中心で、ニュースとは見なされていないから、扱いも全部同じで小さい。そこには、「一般読者はニュースを書けるはずがない」「ニュースは職業記者が書くべきもの」との大前提がある。これを一歩進めて市民がニュースを寄せる方法をとったのが「週刊金曜日」の「金曜アンテナ」であるが、これも事実と意見が分けられておらず、扱いにも差がないため、コンセプトがよく分からないものになっていて惜しい。

本多勝一が「事実とは何か」で述べたことは、本書でも強調されている。「『夜桜は格別に美しい』と言いたい場合にも同様で、『あでやか』『はんなり』『夢みるよう』などと主観的・一般的な修飾語をならべるよりも、眼前の夜桜のすがたを客観的・具体的にえがきだし、それだけで打ち切るほうがいいことが多い」。本多は更に、事実は選択された時点でバイアスがかかっているため、客観的事実などは存在せず、選択された事実自体が意見の意味あいを持つ、としており、このあたりの議論は非常に興味深い。

日本の記者や編集者は、こういった基本文献を全く学ばずにいきなりOJTだから非効率で、新聞記事タイプの書き方ばかりが身につき、体系的な文章に関する知識が身に付かない。少なくとも、下記文献は文章力を底上げする上で必読書だと思う。

「知のソフトウェア」

「私の体験的ノンフィクション術」

「事実とは何か」

「超文章法」

「超整理法」

「理科系の作文技術」

これだけだと、MECE、ピラミッド構成法といった体系的(もれもダブりもない)で説得力のある問題解決型の思考法・構成法が残念ながらいずれも抜けてしまっているので、さらに

「考える技術・書く技術-問題解決力を伸ばすピラミッド原則」

もう一書あげるなら「問題解決プロフェッショナル『思考と技術』」

をお薦めする。ただし、必要以上に難しく書いてある。バーバラミント氏には上記6書を読むことをお薦めする。一般的に、経営コンサルタントは文章表現力に欠け、新聞記者は概念的思考(図表による表現)/体系的思考/問題解決力に欠け、学者は全てにおいて欠けている。どれも説得力をもった表現をする上では重要なことで、総合的なスキルを身につけるべきである。

「マスコミの悪しき『慣行』は法律であるとの判断を下した恐ろしい判決」 2002.10.12

9月24日、ほぼ予想通りの高裁判決が出て、10月7日に上告と上告受理申立を行った。平成14年(ネオ)第730号が上告事件番号、平成14年(ネ受)第709号が上告受理申立事件番号だそうである。いつの日か、歴史に残る司法の汚点として語られる日が来る。そのためにも白黒明確にした結果を刻んでおく必要があるのである。

原判決の基本的な誤りとして控訴準備書面で指摘した「著名な新聞記者経験者の陳述書3通を提出し、論証したが、原判決はこれに答えていない」には全く応えず、完全無視。「あたかも『確信犯』であったかのように認定しているが、全く事実と異なる」にも応えず、「取材源の秘匿がマスコミの慣行であることは十分に認識していたものである」と議論をすり替えた。慣行であるかどうかはどうでもいいのであって、それが社内規定に違反するかどうかを認識できたはずがない、と言っているのに、マスコミの慣行はイコール法律だ、上司の命令は社内規定とは関係なく法律だ、という法治国家としてはあり得ない判断を高裁が下してしまったのである。これでは法律の意味がない。単なる慣習法でしかないではないか。まさに歴史に残るトンデモ判決としてジャーナリズム史に残るだろう。村上敬一と水谷典雄、このトンデモ裁判官の名前は、よくよく覚えておいて貰いたい。

「不動産管理業という病理の象徴」 2002.9.8

8月末日、すぐ隣のブロックで殺人事件が発生した。商店街は封鎖され、近所の床屋の兄ちゃんによると、NHKや朝日新聞がすぐに取材に到着、遅れて来た刑事はしつこい割に情報をあまり持っていないとか。

報道によれば、製麺所内で男女2人が血を流して倒れていると、中国人とみられる男性の声で110番があり、男女が背中や首などを刺され死亡。警視庁捜査1課は強盗殺人事件と断定、捜査本部を設置。110番した男性は「ボク、チン」と中国人のような名を名乗り、片言の日本語で「西小山駅を左へ行くとラーメン店がある。大家さんが血だらけで死んでいる」と話したという。

捜査本部によると、製麺所裏のアパート「早川荘」の住人で中国人女性と中国人とみられる男性が事件後、所在不明になっていることが判明。おそらく、契約や家賃などでトラブルになったのであろう。

本件の動機や原因は捜査中で不明だが、私は、この種の事件の背後には本質的な問題が横たわっていると思う。というのも、私自身、頻繁に大家や不動産業者とトラブルになっているから、「大家」や「不動産管理業」というのは、恨まれて当然の職業だと確信しているのだ。とにかく、他の業界と比べて客に対する態度が格段に悪い。どちらが客だか分からない。大家は決められているはずの共有スペースの掃除をろくにしないし、自分の家と勘違いしてるのか、勝手にモノを置く。駐車場の不動産業者は、一年更新だから事務所に契約に来いという。昨年、郵送でと通告したのに平気で忘れており謝らない。連絡がとりにくいからと、勝手に車に貼り紙をして汚す。そんな横柄な態度が許される業界は他にはそうない。そもそも今どき、証券業界でも損保業界でも、すべて自動更新か郵送が当り前である。

この旧態依然ぶりは、新聞業界と肩を並べる水準であり、日本の闇、日本の病理を象徴している。そもそも何の対価として支払っているのか不明な料金が多すぎる。礼金2ヶ月とは一体、何を根拠としているのか。一年更新で更新手数料5千円とは何の対価なのか。なぜ条件が変わるはずもない一年で更新しなければならず、借り主に何らの決定権もないのか。とにかく、圧倒的に利用者/消費者が不利な仕組みがまかり通っているのだ。だいたい、仕事なんかしていないのに土地持ってるだけでカネを巻き上げていく不動産という職業は、いくら仕事をしても生活が苦しいであろう外国人労働者にとって、恨みの対象になるのは至極当然の結果と言える。その上で、客に対する態度が悪いとなったら、カネだけの問題ではなくトラブルになりやすい。だから、こういう事件は、あるべき未来からの警鐘なのだ。大人しすぎる、搾取されるがままの日本の消費者よ、少しは変わりなさい、というメッセージととらえるべきである。

このページでは、日本社会において一貫して搾取されてきた受益者(消費者/利用者/生活者)の立場、そして21世紀初頭の今、特に搾取されている若者(団塊ジュニア)世代の立場から情報を発信する。それが日本の民主主義の成熟、そして人間個人の成熟に欠かせないと思うし、にもかかわらず権力と癒着したマスコミ(=政官業といった供給者および団塊世代の立場)においてはアジェンダセッティングされにくいテーマだからである。

「やはりネット単体では成り立たないのか…」 2002.8.24

「カネがなかったからネットで始めたに過ぎず、媒体は雑誌でも何でも良かった」

「赤字をどう解消するかを考えると心配で夜も眠れず、その打開策の1つが雑誌の創刊」

韓国のインターネット新聞社「ohmynews」は今年に入って雑誌を創刊し、今や売上(月1億7千万ウォン)の半分を占めるまでになっている。 その理由についてオ・ヨンホ社長は講演で様々な理由を述べたが、結局、社会系ニュースはネットだけではビジネスモデルとして成り立たないのか、との落胆を感じさせるものだった。

その理由についてオ・ヨンホ社長は講演で様々な理由を述べたが、結局、社会系ニュースはネットだけではビジネスモデルとして成り立たないのか、との落胆を感じさせるものだった。

「バナー広告は効果が信用されておらず10社しか広告主がいないが、紙バージョンになら出すという企業が多く、雑誌には50社の広告主がついた」という広告形態の信頼性に加え、「若い人達はネットを見るが、中高年は紙に馴染みがある(カネを出す権限を持つのは中高年)、影響力の点でも両方やるのが好ましい」という年代別の媒体趣向の問題もあるという。

今年5年1日には、一日訪問者数の新記録を樹立、アクセス数205万人、615万ページビューに達した。それでもバナー広告だけでやっていけないというのは、韓国の広告市場の特性なのか、それとも日本でも同じ事情があるのかは分からない。ブランド力の問題(ヤフーがやれば広告をとり易いし単価も高いはず)もあるだろう。

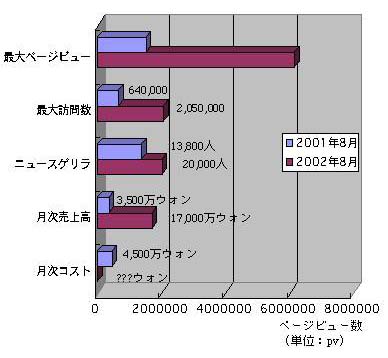

同サイトは、順調に成長はしている。昨年八月時点に比べ、ニュースゲリラ(市民記者)は13,800人から20,000人に増え、月次売上高も3千5百万ウォンから1億7千万ウォンに増えた。うち半分は雑誌とのことなので、ネット部門だけでは2.4倍の高成長である。昨年時点で総支出は月4千5百万ウォン(つまり当時は1千万ウォンの赤字)であり、雑誌部門は既に黒字化しているそうなので、普通に考えれば単月黒字化していてもおかしくはない。

黒字化の見通しについて尋ねると、「まだ設立2年半で、製造業でも黒字化に5年はかかるのが普通」と何とも苦しい答えだった。製造業が黒字化に時間がかかるのは初期の設備投資に多額の費用がかかるからである。ネットビジネスは土地も設備もほとんど必要とせず、その対極に位置する。「まだ黒字化の見通しは全く立っておらず、あの手この手を模索中」とのことだ。とにかく黒字化を達成して欲しい。インターネット新聞が世界で初めて本当に成功したと言えるには、少なくとも会社全体として黒字化するのが最低限の用件と言えるからだ。

「労働判例」2002.8.1-15(NO.827)の無署名記事は、本件を「日本経済新聞社(記者HP)事件」と勝手に命名した上で言う。

「本件は、新聞社で編集記者が、個人的に立ち上げたHPに取材活動で知り得た情報を公開したり、会社批判を内容とする文書を公開することが許されるかどうか、そしてそのような行為が服務規律を定めた就業規則に違反するものとして懲戒処分の対象となるかどうか、その場合のジャーナリストとしての編集記者の『表現の自由』とどうかかわるかという、今日の『情報化社会』における新たな問題をめぐって法的に争われた恐らく最初のケースと思われる。」

「一般に、企業の従業員の私生活の側面に関連する就業規則の服務規定は、必ずしも今日のIT時代に適合していないところから、社員個人のHPの取扱い、特にその内容や表現に対する企業側の管理ないし規制には不適切な面があることは否定できない。特にマスコミ関係の企業ではそうであろう。この点、『労働者の企業における職務に関連する』行為に着目し、かつ、企業における社会的信用の失墜や企業秩序の維持という側面を重くみて、懲戒処分もやむなしと判断した本件は、その意味で重要な先例となると思われる。」

労働判例という雑誌は新聞と同じで、中立を装っているようだが、判決を出す側の大本営発表垂れ流しと、判決を出す側の立場からのもっともらしい解説から構成されている。日本には司法の分野において、残念ながら、ジャーナリズムは存在していない。その結果、3権のうちの1つという重要な権力が歪み、今さら司法制度改革などといいっても修正が効かないほどおかしくなってしまった。私はその被害者だと思っているし、司法が機能していないことを実感している。

権力に自浄作用など、そもそも望むべくもない。誰かが監視しないと腐敗していくのが権力である。「労働判例」やら「ジュリスト」やら「判例時報」やらといった大本営発表の垂れ流し雑誌どもは、司法の専門誌として、権力の監視を怠ってきたことが、どれほど世の中にダメージを与えてきたかを考えたことがないのだろうか。それこそが民主主義に対する罪であることに気付いていないのである。

たまには裁判官の立場、判決を出す側の立場ではなく、判決を出される側の立場で、敗訴する側の立場で、弱者の立場で、有権者、市民の立場で取材し、記事を書いてみたら如何。

「呆れるほどの情報操作」 2002.6.26

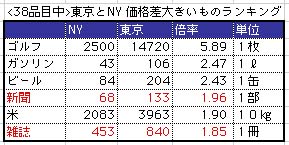

内閣府が25日発表した2001年の内外価格差調査によると、東京の新聞価格は、ニューヨークの2倍、シンガポールの3倍、ロンドンや香港の3割増などとべらぼうに高く、政府の保護下にあるコメよりも更に価格差が大きい割高商品であることが分かった。また、雑誌(週刊誌)も東京が主要8カ国中もっとも高く、規制産業である活字メディア全体として、世界中で最も高い価格を消費者に支払わせている実態が浮き彫りとなった。

新聞・雑誌はこの事実を隠し通すつもりだ。読売は「映画料金は東京はニューヨークの1・52倍、ゴルフプレー料金は5・89倍、ビールは2・44倍、ガソリンは2・47倍と割高だった。デフレや円安の影響で全体に価格差はやや縮小した」と、なぜか新聞より割高でない映画料金を持ち出し、新聞と雑誌を隠ぺいしている。毎日は10品目も紹介しているが、もちろん新聞は含まれない。朝日は「東京が割高なのは、ニューヨー ク(NY)の5.9倍するゴルフプレー代や、映画、CDなど。割安なのはビデオレンタル料など。ティッシュペーパーや口紅も、NYの4割ほどだった」として、映画やCDといった新聞より割高でない品目をゴルフプレー代の次に挙げており、論理的に全くおかしい。CDはNYが1785円に対し、東京は1.2倍の2149円でしかなく、新聞の2.0倍、雑誌の1.9倍に比べると全然、割高ではない。呆れるほどの意図的な情報操作である。

ク(NY)の5.9倍するゴルフプレー代や、映画、CDなど。割安なのはビデオレンタル料など。ティッシュペーパーや口紅も、NYの4割ほどだった」として、映画やCDといった新聞より割高でない品目をゴルフプレー代の次に挙げており、論理的に全くおかしい。CDはNYが1785円に対し、東京は1.2倍の2149円でしかなく、新聞の2.0倍、雑誌の1.9倍に比べると全然、割高ではない。呆れるほどの意図的な情報操作である。

バカ高い価格の原因は勿論、再販売価格維持制度という経済的「規制」で新聞業界が保護され健全な価格競争がないためだ。規制維持のためにナベツネはじめ、新聞経営者は政府に擦り寄る。読者はバカなので、ナベツネも巨人の優勝パレードを中曽根元首相と二人でVIP席で見るほどの余裕をかましている。読者はその意味を理解できない。ネベツネの持論通り(エリート主義モデル=大衆はバカ、民主主義は衆愚政治)とも言える。読者は賢くなり、新聞購読を打切らねばならない。

それにしても、こうした調査結果について、自分たちのことになると、あえて触れないところが情けない。質が高ければ高くても良いじゃないか、と自信を持って言えないのだ。読者が全くそう思っていないことをよく知っているからだろう。

ニューヨークと東京を比べた場合に価格差が大きいのは、一位がゴルフプレー料金(5.9倍)、二位がガソリン(2.5倍)、三位がビール(2.4倍)、四位が新聞(2.0倍)、五位が米(1.9倍)、六位が雑誌(1.9倍)。調査対象の8カ国中、東京(133円)より新聞価格(1部)が高いのはジュネーブの139円だけ。シンガポールは45円、ニューヨーク68円、ベルリン70円、香港93円、ロンドン98円など、100円未満が常識的な価格となっている。

なお、新聞価格に占める紙コストの参考となるティッシュペーパー価格は、東京341円に対し、NY905円、ロンドン2459円と、逆に東京は8カ国中で最も安かった。日本の新聞事業者がいかにボロ儲けの商売であるかということの一例となろう。

調査は2001年11月時点で、38品目の消費財やサービスの価格について、主要8都市(東京、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ベルリン、ジュネーブ、香港、シンガポール)について、マーサー・ヒューマン・リソース・コンサルティングが委託を受け実施した。各数値については、内閣府国民生活局公表資料で公表されている。

民族対抗戦にしたほうが良い、と前回述べたが、この場合の単位は英語ではnationで表される。stateは政治/行政上の区切りで、nationは歴史や言語、文化を共有した共同体である。nation state(国民国家)は、nationを基本としたstate(国家)であり、stateに重点がある。nation stateは要するに、近代になって西欧諸国が世界を侵略し、植民地化していく過程で形成された枠組みだ。ワールドカップの加盟国も、この枠組みがベースとなっている。

一般に国家という場合、承認主体によって数が幾分異なる。2000年10月現在、日本が承認している国の数は189カ国。その数に日本を加えた190カ国が日本を承認主体とする数だ。この日本が承認している国から、国連未加盟国2カ国(ヴァチカン市国、スイス連邦)を除き、北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)を加えた数が国連加盟国数で、189カ国。 FIFAには国連加盟数より多くの数が加盟していて、2002年ワールドカップは、198の「国と地域代表」が参加している(FIFAでは 「national associations」という表現をしている)。従って、「独立を宣言をするのに一番手っ取り早いのは、FIFAに加盟してサッカーの国際試合をやる事」(川淵チェアマン)などと言われる。

その意味では、ワールドカップは現状でも、最もnationという枠組みに近いとも言える。今回のワールドカップに参加しているイングランドは、英国全体を代表しているチームではない。その他に北アイルランド、ウェールズ、スコットランドのチーム(予選敗退)がある。英国という一つのstateは、これら4つのnationから成り立っているのである。もしこの4チームが1チームに統合されたら強くなるかも知れないが、サッカーフィーバーは弱まり、盛り上がらないだろう。英国代表チームは、nation(歴史や言語、文化を共有した共同体)を代表し得ないからだ。

サミュエル・P・ハンチントン氏は、国民国家の枠組みが崩れ、民族や宗教による衝突が起こると予想し「文明の衝突」を著したが、昨年の米国テロでまさに的中した。nationを単位とした戦いが、人類にとって根源的なものであり、熱が入る、フィーバーすることの証だろう。ワールドカップは「平和な戦争」などと言われるが、nation単位の争いに近いからこそ熱が入り、世界中でフィーバーするのだ。

nation stateという枠組みは、世界の植民地化によって成立し、2つの大戦と冷戦を経て、冷戦終結とともに、今まさに崩壊の途上にある。 1789年のフランス革命は、まさに「国民国家(nation state)の時代」の到来を告げるものだった。革命歌「ラ・マルセイエーズ」が国歌となって、「祖国」や「国民軍」の観念が広まり、「state」と「nation」を結びつけていった。

そして、21世紀最初のワールドカップ。その開幕戦でフランスは、かつての植民地であったセネガルに負け、予選で敗退した。その光景は、まさに近代国民国家の崩壊を象徴するとともに、それに変わる新たな枠組みの台頭を予感させるのに十分なものだった。

「もし日本チームが全員、三都主だったら…」 2002.6.16

チュニジア戦は、研修中だったが、インストラクターを含む総意に基づき、タイムスケジュールを調整してレストランでリアルタイムで見た。このようなフレキシビリティーを重視する会社は良い会社である。

ところで、フランスとウルグアイの試合を見ていて、南米のウルグアイの選手のほうが平均したら薄い肌を持っていることに気付いた。私はフランスを旅したことがないので、私が知っているフランス人といえば、アジアを旅した時に出会った人達くらいだ。従って(皆が富裕層だからか)白人ばかり。フランス代表チームのメンバーを見ると、半分が黒人だったから少し驚いた。

アルジェリア人の両親を持つジダン、バスク人のリザラズ、アルメニア にルーツを持つジョルカエフ、ガーナ出身のでデサイー。多民族国家の縮図のような構成になっているのだという。

一方、日本代表で大和民族でないのはアレックス(三都主)だけ。三都主は非常に優秀な選手だと思うが、どうしても違和感を感じてしまう。果たして日本チームが全員、三都主だったら、それでも日本人は日本チームを応援するのだろうか。ワールドカップの面白さは、高校野球の甲子園大会と同じだ。オラが地元が生み出した仲間が戦っているから応援したくなるのである。

アレックスは、99年に史上最年少の22歳でJリーグMVPを獲得しながら、ブラジルのシドニー五輪代表に選ばれなかったことが日本帰化の契機となったと言われる(帰化の資格は在日5年以上が目安で、原則として小学2年生程度の日本語の読み書きや会話ができれば良いから簡単だ)。「日本が好き」などと言ってはいるが、内心はブラジル代表で出たいのが本音だろうし、それが自然だと思う。アレックスにとって日本はセカンドベストなのだ。果たしてアレックスは「君が代」の意味を理解し、その善悪を解釈しようとするだろうか。だから、アレックスが大活躍して日本が勝ったら、私は本音では嬉しくない。何かが歪んでいる。

また、アルジェリアは、地区予選では、ベスト8が決まったセネガルと引き分けており、決して代表を狙えない訳ではない。両親がアルジェリア人のジダンは、アルジェリア代表として出るべきではないのか。民族の血を引く者が、民族の代表として戦うから面白いのであって、もしジダンのような人間が増えてしまったら、ワールドカップの面白さは減って行くのではないか。

ワールドカップ直前に行われたフランスの大統領選(2002年)では、第一回投票で、シラク19.7%、ルペン17.0%、ジョスパン16.0%と、移民排斥を唱える極右の国民戦線党首のルペンが二位につけた。さすがに決戦投票ではシラクが82%を得て当選したが、異民族に対する根源的な排他意識は人類共通であり、誰も否定できない証拠を示した。ドイツにおけるネオナチの存在も全く同様である。表面的には差別はいけない、などと言う人も、実際に自分の家族にしたいとは思わない。

共催国の日本と韓国は、人口四千万人以上の国家で、八割以上が単一民族という共通点がある。世界でもこの二国の他にこの基準を満たすのはベトナムくらいだ。日本は韓国の2.5倍の一億二千万人もいて純度は更に高いのだから、世界一純度の高い巨大国家ということになる。だからこそ三都主がいっそう際立つ。もちろん私は、三都主の人権は尊重するし、有能な選手だと思うから、決して差別しようと思う訳ではない。システムの問題として、ワールドカップを魅力的な祭典として続いて欲しいと願う立場から、やはり私は、民族対抗戦にしたほうが良いと思うのだ。

ただ、民族対抗戦という場合、アフリカの少数部族と大和民族では規模が違い過ぎて不公平だから、現状の枠組みを残しつつ、厳しくして行けば良い。血縁を重視し、地縁を厳しくする。ブラジル人の血しか流れていない人は、日本代表チームに入る資格をとれない。逆に、日系ブラジル人は多少日本の血が薄まっていても、日本代表になるのは容易にするのだ。

「控訴審 判決を聞くまでもない理由」 2002.6.4

6月4日午前10時~東京高裁で控訴審の第一回口頭弁論が開かれる。とはいえ準備書面を提出するだけだ。担当は以下の三名で、合議制とはいえ、弁護士によれば、通常は陪席のどちらかが主に担当し、裁判長が最後に添削して決定するらしい。

東京高等裁判所 民事8部

裁判長 村上 敬一

右陪席 水谷 正俊

左陪席 永谷 典雄

タイミングよく「裁判官Who's Who東京地裁・高裁編」(池添徳明+『裁判官Who's Who』刊行委員会/2002年5月、現代人文社)という画期的な本が出版された。裁判官の情報を調べるのは困難を極めるため、ニーズは高いはずだが、これまでなかった。実際には裁判官の個性が著しく判決を左右することが分かっているにもかかわらず、こうした情報が共有・蓄積されてこなかったのは、信じられないことである。いったい、弁護士は何をやっているのかと言いたい。

この一件を持ってしても、司法に対しても全くジャーナリズムが機能していないことが良く分かる。同書は、是非ともインターネット上に情報を蓄積し、検索機能をつけるべきだ。有料でも絶対にニーズはある。私なら一人あたり千円くらいは払うし、実体験の情報提供も惜しまない。ネットワークを広め、個々の情報を蓄積すべきである。

同書には村上氏だけ紹介されていた。以下がプロフィールと判決の一部である。

《村上敬一 1940年1月4日生まれ 京都府出身 東京高裁民事8部》

京大卒、1963年9月司法試験合格。

64年4月司法修習生(京都)18期

66年4月東京地裁判事補

69年4月東京地家裁判事補

69年6月札幌家地裁判事補

72年4月最高裁総務局付

76年5月名古屋地裁判事

80年4月最高裁調査官

83年4月東京地裁判事東京高裁判事職務代行

85年4月東京高裁判事

86年4月札幌地裁事部総括

90年4月東京地裁判事部総括

95年4月東京高裁判事

97年5月熊本地裁所長

99年3月神戸地裁所長

2000年7月東京高裁判事部総括

弁護士も驚くほどに任地が主要都市ばかりだ。最高裁事務総局が全ての人事を仕切るピラミッド型組織の申し子のような人物。まさに保守本流、どんなに法的に正しい者が提訴しようが、入り込む余地なし、という感じである。それを証明するかのように、村上氏の思想は、過去の判決結果にも如実に表れている。以下が、同書で紹介されている主要判決の要旨である。

◆いじめを認めず

中野区立中野富士見中2年だった鹿川君が「このままじゃ、生きジゴクになっちゃうよ」と書かれた遺書を残して自殺した事件について、鹿川君の両親が「自殺は級友らのいじめが原因で学校側は適切な指導を怠った」と、都と中野区、級友2人の両親に計6,000万円の損害賠償を求めた訴訟で、級友らの行為はいじめとはみられないとして、暴行のみ認め、慰謝料として被告4者に計400万円のみの支払いを命じた。朝日新聞(91年3月27日)によれば、判決後に両親が会見し、「裁判所は学校の実態を知らなさ過ぎる」と無念の表情を浮かべたという。

◆オウム真理教部屋明渡し事件で反オウムの判決

オウムの横浜支部が入居していた横浜市のマンションの管理組合が教団側に明渡しを求めた訴訟の控訴審で、明渡しを命じた一審判決を支持し、教団側の控訴を棄却した。

◆秩父じん肺訴訟では労働者の訴え認める

埼玉県大滝村の鉱山でじん肺となった元作業員と遺族が会社に計3億円の損害賠償を求めた「秩父じん肺訴訟」の控訴審で、一審判決を上回る約1億8,800万円の賠償を命じた。請求権の時効記算点を「認定時」とする被告主張を退け「死亡時」に変更したため。

◆韓国人の請求は棄却

第二次大戦中に沼津市の紡績工場へ女子勤労挺身隊員として動員された韓国人女性2人が、国に計6,000万円の損害賠償と謝罪を求めた訴訟の控訴審で、一審判決を支持、原告の請求を棄却。

上記判決結果から明らかなように、村上という裁判官は右翼の色彩が濃い。いじめを受けた者や新興宗教信仰者、外国人といった「外れた者」「社会的弱者」に対して極めて冷酷なのだ。挫折を知らない経歴の持ち主だけに、弱者の視点を持ち得ないのであろう。何と分りやすい人物か。これでは、今回のような私の裁判(反体制、反主流の典型)に対して、最初から偏見を持って望む可能性が高く、法的に中立な視点で判決を下せるはずがない。私から見たら、まさに絶望的といえる人物だ。

田川和幸弁護士(奈良弁護士会所属)は同書で、以下のように述べている。

「問題なのは『事実認定』で露呈する社会経験の不足である。裁判の大半は事実の争いであるから、裁判官の社会経験の不足は、納得できない裁判の主要な原因になっている。元最高検検事の河上和雄氏は『大学を出てただ司法試験に合格しただけの裁判官に過大な期待をするのは誤りであろう。法律試験の答案を良く書け、抽象的知識に富む裁判官が必ずしも事実認定に優れている保証はなく、むしろ心に傷を持たぬ者の傲慢さが、理論だけあって事実から遊離する危険を生み出していることをしばしば経験することであろう』と指摘している。また、元日弁連副会長の滝井繁男氏も『(裁判官が)事件を通じて知り得るのは、当事者の手によって整理された判断資料として裁き手用に出された限られたもので、社会的経験というより職業上得た知識というべきものにとどまるのでないかと思う』と書いている。」

社会経験のない村上氏は、ここで指摘されている問題をはらんだ典型的人物のはずだ。私は控訴審の準備書面1において、主に事実認定を争っている。一審では「被告の経営・編集方針を、個人のHP上に『新人記者の現場から』の各文書の公開を再開した平成10年5月ころにまでには当然に認識していたことが認められる」と認定し、あたかも「確信犯」であったかのように認定しているが、全く事実と異なるからである。

私は既に、最初から結果を聞くまでもないな、という気になるとともに、司法の闇の深さを感じざるを得ないのである。村上氏が過去を否定するような判決を行うことは難しいだろう。しかし、村上氏も既に62歳。裁判官は、往々にして引退直前に良い判決をすることがあると言われる。最高裁事務総局の人事と任地と昇給を武器としたアメとムチの縛りから解き放たれ、初めて良心に基づいた判決ができる環境になるからである。司法改革が強く叫ばれるなか、村上氏は果たして良心を見せ、納得性の高い判決を行うかも知れない。私はその一理の望みに賭けるしかないようだ。

「木納敏和という男」 2002.6.1

一審で驚くべき不当判決を下した木納という人物が、どうしてこのような良心のかけらも見られない偏見に満ちた判決文を書くに至ったかに興味を持ち、調べようと思った。

《事実1:調べる手段がない》

過去の判決内容を調べようとしたところ、そもそも調べること自体が難しいことがわかった。

まず、裁判は原則公開なので、裁判所は当然、各裁判の概要をデータベース化して検索できるようにしていると思い電話で聞いてみた。すると、30分ほど要領を得ない対応をされた挙げ句に、三ケ所目のたらい回しで総務課の高橋と名乗る担当者に回された。

聞けば、東京地裁には一応、裁判情報がデータベース化されたものがあり公開されているが、裁判官名では検索できないとのこと。「事件番号」や、民事1部などの「担当した部」では検索できるのだそうだ。しかし、それでは全く意味がない。実際に判決を下すのは裁判官個人なのである。私が知りたいのは、この木納という人間個人の責任において下された過去の判例だ。労使の争いについて、どちらに有利な判決を下してきたのか、どんなに滅茶苦茶なことをやってきたのかを知り、分析した上で公表したいのである。

裁判所の理屈としては、そもそも裁判は裁判所がやるものであって個別の裁判官がやるものではない、だから、個別裁判官の名前をデータベースに入れるという発想自体がない、ということであろう。「個人の良心によって判決を下すのではなく、最高裁を頂点とした官僚組織に操られて判決が出る」という日本の司法の問題点を象徴する出来事である。

「私が知りたいのは木納氏が下した判決内容だけですから、とにかく公開して下さい」と食い下がると、「裁判所も情報公開法に準ずる扱いをすることになっているから文書で請求してみて下さい」とのこと。仕方がないので、「司法行政文書開示申出書」と題する以下の文書をファクス(03-3581-1583)で送った。

-------

東京地方裁判所 御中

【司法行政文書開示申出書】

申請日:2002年5月10日

申請者住所:××××××××××

申請者連絡先:××××××××××

電子メール:donquixote@mth.biglobe.ne.jp

申請者氏名:××××

該当文書:東京地裁において木納敏和裁判官が平成11年4月~平成14年3月の間に

下した判決文書全て

希望入手方法:以下の順番で望む

1.デジタルデータ(電子メールによる送付を望む)

2.紙によるコピー

3.閲覧(多量で高額となる場合)

以上

-------

なんと、回答は一ヶ月後だそうだ。あまり期待できないが、とりあえず待つことにした。6月に入ったが、未だに返答はない。

そこでとりあえず、新聞に掲載されたものから木納敏和氏の経歴を見ておこう。

《事実2:超少数派に属す》

新聞は常に偏向しているので基本的に役に立たないが、一つ、重要な事実が見つかった。彼は、法政大法学部卒であった。法政は、司法試験合格者2001年度実績990人中、なんと7人(1%未満)という超少数派だ。東大法学部の更に選りすぐりの体制派が最高裁事務総局で人事を仕切るピラミッド型組織で彼が生き延びるには、他の裁判官より以上に、進んで「犬」になるしかない。少なくとも、とても権力に逆らえる立場にはないと言える。

《事実3:司法研修所教官になっていた》

経歴としては、 以下のようであった。

1991/04/01 旭川地家裁判事補(東京地裁判事補から)

1994/04/01 千葉地家裁判事補

1997/04/01 山形地家裁米沢支部長・米沢簡裁判事

2001/04/02 東京地裁判事・東京簡裁判事

2002/02/25 司法研修所教官

判決のちょうど1ヶ月前に、司法研修所教官になっていたのだ。司法研修所とは何かと言うと、「週刊金曜日」に司法修習生が寄稿したところによると、以下の通りである。「修習生は毎年4月から司法研修所で4ヶ月の前期修習を受ける。その後裁判所で8ヶ月、検察庁で4ヶ月、弁護士事務所で4ヶ月の実習修習、そして再び司法研修所で4ヶ月の後期修習をした後、最後にいわゆる『二回試験』という試験を受けることになる。昨年(1994年)から、司法研修所は湯島から和光市に移転した。施設は立派になったが、周囲には飲食店街すらなく、修習生700人強中、400人以上を占める寮生は研修所と同一敷地内の寮で生活しており、平日はほとんど外界との接触はないといっても過言ではない。修習生になってまず気づく点は、研修所の『ことなかれ主義』的発想と、徹底した管理教育である。研修所に入ってまずいわれることは、『修習中に問題を起こすな』ということである。」(「裁判官という情けない職業」/本多勝一)

つまり、木納氏は、最高裁に、「ことなかれ主義」を教え込むのに格好の人材、と見なされた訳だ。まさに体制派の証しである。「犬になれなかった裁判官」(安倍晴彦) になぞらえれば、木納氏は立派な犬として認められつつあるのであろう。教官というエリートコースに乗る人事異動の御礼も含めて、日経という権力に逆らう判決をそもそも出せるはずがなかったのだ。

同書のなかで、司法改革市民会議事務局長・高見澤昭治弁護士はこう述べている。「司法修習生のときから、判例を重視せよということを徹底的に教育しています。『判例至上主義』といってもいいと思いますが、裁判官は個人で裁判をやっているのではなくて国家の機関である。国家の機関である以上は、最高裁がどういう判断をしているか。まだ判例がないところでは、最高裁であればこういう判断を示すであろうということを常に考えて判決をせよと論文の形で堂々と指導しているんです。」

今回の私の裁判は前例らしい前例がないので、木納氏は、「最高裁であればこういう判断を示すであろう」と思い体制派を勝たせたということだ。非常に分りやすい。当事者よりも最高裁のほうを向いて判決を出すのが日本の司法の決定的な欠陥なのである。ウォルフレンのいう「現在、最高裁事務総局の司法官僚群が日本の司法全体を監視している。裁判実務に携わる裁判官でないこうした官僚が、裁判官の任命、昇格人事、給与の決定、解任を牛耳っているのである」(「日本/権力構造の謎」より)という構造的欠陥の影響が、まともに表出した。

元裁判官・生田暉雄氏によれば、「裁判官は、四号までは機械的に定期(あるいは三年ごとに)昇給した報酬を受けます。しかし三号から昇給する者としない者との差異が生じる。また昇給の時期についても区々的になります。また、三号にならないと裁判長になれない。だから四号までは表面上の差異はありません。しかし実質は差別が醸成されていく期間であり、それまでの任地・役割等から、スムーズに三号に昇給するか否かはそれぞれ自覚しています。…三号に昇給するのは任官後20年を経たあとといわれています。したがって最も早く昇給する者は21年目からです。その後も早い者は二年半ないし三年ごとに昇給します。」(同書)

木納氏は現在、41歳前後であり、最高裁に一所懸命ゴマスリをしアピールして三号に昇給したい環境に置かれている。そういうシステムなんだから仕方ないじゃないか、という見方もあろうが、システムから脱する自由だってあるのだ。彼はこれまでのところ、最高裁事務総局の「犬」に徹しているようなので、出自が少数派である不利を乗り越え、スムーズに昇給を果たすことだろう。ただし、良心と引き換えに…。

「『司法の闇』描く『東電OL殺人事件』」 2002.4.13

佐野眞一は、アジェンダセッティングに長けたジャーナリストである。小渕首相について書いた「宰相論」は小渕氏の急死によって遺言となったし、中内功を描いた「カリスマ」は不良債権問題の象徴といえるダイエー救済劇で注目を集めた。時代をかぎ取る臭覚こそがジャーナリストに不可欠なスキルなのだろう。さて、その佐野氏が次のアジェンダに選んだ(本人いわく「発情した」)「東電OL殺人事件」を、判決の前後に吸い込まれるように読んだ。

一見、小説かドラマの題のようだが、佐野の深い情念が篭ったゴリゴリのノンフィクションである。続編と併せて818頁にもなるが、短期間で熟読できるほど興味深かった。私も当事者となっている「司法の闇」を一つのテーマとしているところに特に惹かれた。

一審無罪、二審無期懲役のゴビンダ氏は、本書を読めば、さすがに冤罪だろうと思わせるものがあった。日本の司法は、全くおぞましいシステムで、もはや権威を完全に失っている。

それにしても、読むほどに、私との驚くべき一致が次々と出てきて、偶然ではない何かを感じざるを得なかった。

渋谷、五反田、西永福といった土地勘のある場所ばかり出て来たことに驚いていたが、遂に、主人公の2人(被害者の泰子と冤罪が疑われる被告人ゴビンダ)が、私の住むマンションのすぐ近くに住んでいたことが判明し、佐野がうちの周りで聞き込みをやっていたのだ。同じ「司法の闇」に苦しむゴビンダには是非とも無罪を勝ち取って欲しいものだが、これらはまさに、意味のある一致、シンクロニシティ(共時性)というのであろう。そこには何らかのメッセージがあるはずだから、最近、考えてばかりいる。

本書のテーマは「病んだ社会というのは、実は病んだ者にしか見えない、というふうに私は思っています」(佐野)という台詞に象徴される。佐野によれば、ゴビンダは「小悪党」で、あさましくもケチくさい「小堕落者」。泰子は神々しいまでの「大堕落」者だった。日本社会は「政治家から官僚、経営者から庶民にいたるまで金に群がるバブルという名の『小堕落』」であり続けている。

その上で、「人は正しく堕ちる道を堕ちきることが必要なのだ。堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない」(坂口安吾『堕落論』)と言いたいようだ。

このノンフィクションと私のシンクロについては、世の中の小堕落、日経の小堕落、司法の小堕落、そして私の小堕落までを戒め、自分自身を発見せよ、とのメッセージを私に与えているのだ、と解釈することにした。

なお、「惣菜類を並べた小さな店が軒を連ねる昔ながらの商店街が下町情緒をかもしだす西小山駅一帯は、ネパール人が集まる街としてよく知られている」と記されているが、実際にはここ2年の間に店鋪は大幅に入れ替り、100円ショップや数件の「中食」屋、新築マンション、そして現在建設中のビルには何とマクドナルドが入る予定で、佐野氏が「小堕落」と表現しそうな移り変わりを見せている。ネパ-ル人も、事件の影響からか、ほとんど見かけることがなくなった。急速な変化が進もうが、事件を風化させてはならない。ゴビンダはまだ拘置所内にいるのだ。

「一審判決で守屋氏ほか会社ぐるみの違法行為を認定」 2002.3.26

3月25日に出た一審判決文によれば、本件の争点は以下の通りであった。

木納敏和裁判官は、上記のうち、(1)と(2)イについては原告の主張を受入れたものの、その他は退け、全体として原告の請求を棄却する体裁をとった。

(1)確認請求の利益があるか

(2)懲戒処分は有効か

ア 就業規則に反した

(ア)経営・編集方針に反した

(イ)会社の機密を漏らした

(ウ)流言した

イ 責任者の命に従わない

(3)配転命令は違法か

(1)「確認の利益」については、過去(退職後)の法律関係の確認を求める利益はないというのが判例で一般的らしいが、本件では認められた。弁護士によれば異例とのことだが、文章が通常の日本語の範疇を逸脱しており理解できない。

(2)イ「責任者の命に従わない」に関しては、

「すなわち、守屋編集部長は、原告に対し、HPで公開された文書の記載中、原告と被告との間の労働契約(就業規則)上許されない記載部分を特定した上で、その部分を削除させ、もし、この部分の削除ではその目的を達し得ない場合に限ってその文書全体を削除するよう命ずることができるというべきであるが、同部長の原告に対する前記業務命令は、削除すべき部分を特定することなく、就業規則上何らの問題のない文書を含むHP全体を閉鎖するよう命じたものであって、到底許されない」(35頁)として、私が守屋氏の命令に従う必要は全くなかったことを認定した。当然である。

「結局のところ本件においては、原告が、HPで公開した文書のうち、上司(責任者)による必要かつ適法な業務命令に違反して、HP上での文書の公開を継続したとの事実を認めることはできないから、この点に関する懲戒処分事由が存在する旨の被告の主張は理由がない」(36頁)。

本件の全ての起点となったこの守屋氏の行為は、司法権力までが違法であると認定せざるを得ないほど、問題ある行為だったということが、これではっきりしたのだ。この後、この違法行為を批判する文章を書いたら「流言」とされ、この違法行為に従わない証としてHPを再開したら、今度は「機密を漏らした」など色々な理由をつけて処分した上で報復人事を仕掛けてきた。そもそもの原因を作ったのが被告の違法行為なのだから、その結果を招いた責任も被告にあると考えるべきであり、これを通常と同じ尺度で判断するのはおかしい。当時、もし守屋氏が法に則った適性な対応をしていれば、この事件自体が起きなかったのである。1人のダメ部長によって、私はその後、記者として「殺される」(北村/山口意見書)運命を辿った。良心のかけらでもあるならば謝罪すべきである。しかし、その守屋氏はこの不法行為で汚れ役を見事に果たしたことが評価されてか、今では何と編集長という御出世ぶりだ。不法行為に手を染める人物ほど出世するのであるから、日経という腐敗企業の本質が良くわかる。

全面閉鎖が当然であると主張した法務室次長(森)や編集局総務(丹羽)、それを懲戒事由に採用した人事部長(佐々)といった実行犯たち、それにそれを正式決定した最高意志決定機関である「常務会」と編集局長(島田)、決定を黙認した労組の本部書記長(諏訪)と東京支部書記長(影井)。これはまさに、少なくとも会社の主流派、「会社そのもの」が組織ぐるみで行った不法行為なのである。

裁判官は、このように発端時の対応の明らかな不法性については認めざるを得なかったが、何とか日経を救うために、その他の争点では被告の主張をほぼ、そのまま採用した。「無理が通れば道理引っ込む」で、どう見ても、原告側が出した書証、特に意見書などを全く読んでいないことが良く分かる内容となってしまっており、判決文には大いなる矛盾が見て取れる。

守屋氏は上記のように、単に全面閉鎖命令をしただけで、「ある部分」が「取材源秘匿」等の「経営方針・編集方針に沿わない」などと具体的に理由を説明した訳ではない。「部分」についての説明がなかった以上、私が編集方針を理解できる訳がない。もし経営・編集方針に違反することを私がその時に認識したならば、「規定を作ってくれ」などと部長に要請するはずがない。部長の「全面閉鎖命令」が、個人的な趣味や恣意的な判断の疑いが濃厚であり、会社の方針が不明だったからこそ、明文化して欲しいと考え、規定の作成を要請したのであり、この行為については裁判官も事実であると認定している。

取材源秘匿に関する考え方など、社内に明文化されたものはどこにもなく、国外ではむしろ公開こそ原則であり、私も原則公開の意見であった。少なくとも人によって考え方が異なる性格のものであることは、書証によって証明十分である。

しかし!裁判官はなぜか、被告の経営・編集方針を、「再開した平成10年5月ころまでには当然に認識していたことが認められる」(31頁)と根拠なく強引に断定した。どう考えても矛盾している。繰り返すが、私は認識できないからこそ基準策定を求めたのだ。今回、違法行為と認定された全面閉鎖命令の際に、認識できるはずがない。それは裁判官自身が「削除すべき部分を特定することなく、就業規則上何らの問題のない文書を含むHP全体を閉鎖するよう命じたものであって、到底許されない」と記していることからも明らかだ。その後、平成10年5月ごろまでに一切、説明を受けた事実は認定されていないから、認識してい根拠がひとつもない。もはや論理など関係ないのだろう。これは日経を勝たせるために強引に決め付けたとしか考えられない。

また、締切時間を「会社の機密」と裁判所は認めたが、「被告が公にしてはならないとしている機密をHP上に掲載して公開したものというべきであるから、就業規則33条2号に違反したものと認められる」として、会社が「社外秘」と判断したものは全て「機密」扱いで公開したら処分できてしまうという無茶苦茶な判断が為されており、守屋氏の証言をそのまま写している。このあたりになると、最初から結論が決まっているとしか思えない。

このように判決内容自体に矛盾を含んでいる以上、当然、控訴して争うしかないのだが、裁判所の権力偏重の姿勢をまざまざと感じさせられた。一審判決では、100%どう考えても通るはずがない、という違法行為だけが認められたに過ぎないと言える。本当の争いはこれからだ。

「日本の司法は慰謝料が低すぎる」 2002.3.24 (2)

どのような判決が出るかにかかわらず、日本の裁判では、賠償金、特に慰謝料の額が低すぎるために司法が実質的に機能していないのが実態である。和歌山市の毒物カレー・ヒ素保険金事件で、殺人罪などに問われた林真寿美氏(40)が法廷に出た際のイラストと写真が写真週刊誌「フォーカス」に掲載され、林被告が「肖像権を侵害され、精神的苦痛を受けた」と発行元の新潮社と同社幹部らに2,200万円の支払いを求めた訴訟でも、大阪地裁が2月19日に同社側に支払いを命じたのは、わずか660万円だった。これなら、1部三百円で単純試算すると、6,600,000/300=2万2千部ほど部数がアップするなら「法を犯して掲載したほうがよい」とするのが有能な経営者の極めて合理的な経営判断だ。当時の林氏の注目度からしても、新潮社株主に対しても説得力ある説明が可能な合理的判断だったといえる。

同社はかつて、隠し撮りした「田中角栄の法廷内写真」(82年4月)で知名度をあげ、一時は2百万部超の雑誌になった。2万部相当の賠償金なら誤差の範囲だから、部数増の効果のほうが大きいと考えるたびに積極的に法を犯すことになる。裁判で負けても、雑誌社は通常、個人ではなく企業だから、損金扱いになって支払う法人税を減らせて丁度良い。個人である編集長や経営者は、部数が上がれば業績に貢献して評価が上がる。私は法廷内写真は認めるべきだと考えているが、法律が間違っているかどうかは別問題として、このような全く抑止力にならない法律と裁判所ならば、三権分立の法治国家が機能する訳がないのは素人でも分かる。経済が成長し、物価が上がり、賃金が上がっているのに、裁判所だけは時代から取り残され、官僚的な前例主義で、高度成長前くらいの感覚そのままなのだ。だから「『裁判官』という情(ナサケ)ない職業」(貧困なる精神 O集/本多勝一著/朝日新聞出版局)などと批判されるのである。

これは「法を犯したモノ勝ち」の世の中で良いということを裁判所が認めているようなものだ。よって私は、最終準備書面の「第7賃金請求権と損害」の「2損害賠償」の「(4)原告にかかる費用の考慮と被告との衡平」で以下のような異例の文章を入れた。

《原告の本件訴訟にかかる費用は、弁護士費用だけで、150万円以上となる(勝訴確定時)。弁護士会の基準による、処分の取り消し、未払い賃金の支払いについての着手金・報酬の合計額だけでこの額になる。個人にとっては容易に支払える額とは言えない。被告が支払いを命じられる慰謝料が万が一、この額を下回ることになったとしたら、原告は事実上、本訴訟で経済的な不利益を被ってしまう。一方、売上高2,508億円、経常利益約160億円(2000年12月期)の被告にとっては数十万、数百万円程度の支払いなど痛くも痒くもないため、再び同様の過ちを平気で繰り返すことになろう。

しかし逆に、請求通り1,000万円の慰謝料が認められるとしたら、被告企業株主や被告企業の労組も黙認できなくなり、被告は本件の再発防止策を打つことを迫られよう。同業他社に対する一罰百戒も期待できることから、「法の下の平等」による健全な法治国家へと一歩近づくこととなる。本件は、「表現の自由」という民主主義の根幹にかかわる権利を、本来は人権を率先して守るべき新聞社が侵害した悪質な事件であり、「日本経済新聞」だけで全国に約300万部を発行する被告企業の公共性の高さは論を待たない。慰謝料1,000万円はむしろ安いくらいである。》

「なぜ正攻法で戦わずして文句ばかり言うのか」 2002.3.24

韓国に、悪名高き記者クラブ文化を「輸出」した日本。その輸出先の韓国では、この一年の間、新規参入のネット新聞社や市民団体による法廷を巻き込んでの改革が進み、地方では新聞社が自ら記者クラブ解体に踏み切る例も出た。「本家本元」の日本における新聞協会や新聞労連の新声明が、改革の呼び声だけで実態に変化がないことをあざ笑うかのように、裁判をテコとした現場の改革が進んでいるのだ。

きっかけは、2001年2月29日の仁川空港記者室だった。韓国の新しい国際空港「仁川国際空港」の開港を翌日に控え、仁川空港管理公団は中央記者室でブリーフィングを実施していた。この際、取材のため訪れていた新興インターネット新聞「オーマイニュース」のチェ・キョンジュ記者は、仁川空港記者クラブに登録されていないという理由で、記者クラブ幹事から無理やり退去させられ、ブリーフィングを聞けなかった。

「この記者クラブはカネを出している人だけに開放されているのだ」。チェ記者はクラブのメンバーからそう言われたが、勝手に入り、どうにか写真を撮った。しかし報道資料については1日目、2日目と追い出されて貰えなかった。最後には、AFPの記者がコピーしてくれたという。オーマイニュース社は、弁護士とともに「これは間違った措置」と考え、司法に訴えることを決断した。

権力監視と政策提言を行う市民団体「参与連帯」のキム・チルジュン弁護士は4月10日、「記者室出入り妨害禁止 仮処分申請書を一緒に出しましょう」と同紙上において公開提案し、「ネティズン」の意見を集約。5人の弁護士が作成した申請書は、200字詰め原稿用紙325枚分にも上った。対象は、仁川空港出入り記者クラブと記者クラブ幹事社である「連合ニュース」記者など所属記者20人、そして仁川国際空港公社代表理事カン・ドンソク氏などだった。

同申請書では▼仁川国際空港出入り記者クラブは、出入り記者室を排他的に占有したり使用する権利がなく、▼不当に競争相手を排する行為であり ▼憲法に保障された言論の自由と国民の知る権利を侵す行為、と指摘。「出入り記者クラブは、仁川国際空港公私と契約によって独占的な使用権を申し受けた事実がないから、オーマイニュースのチェ・キョンジュ記者に記者室から退去を求める権利はない」として、5月4日、仁川地方裁判所に提出した。

7月24日、仁川地方裁判所第3民事部は、この「出入り及び取材妨害を禁ずる仮処分申請」に対し、「記者室に出入りするのを妨げたり、取材するのを妨げてはいけない」との仮処分を決定した。7月27日付「オーマイニュース」記事によれば、裁判所の決定に対し担当弁護士であるキム・チルジュン弁護士は「これまで記者室が政府機関が提供する情報に対し独占的地位を享受し、言論の自由と国民の知る権利を侵して来たから開放しなければならない、という主張を受け入れた」と述べ、「記者クラブに所属されていないという理由で取材過程で相当な制約を受ける不当な慣行と決別し、自由に取材できる権利を保障してくれる橋渡し役になるという点で意義は大きい」としている。オーマイニュースによれば、その後、空港の記者室出入りは、自由になったという。

日本では、雑誌記者やフリーライターが記者クラブの閉鎖性を批判する。シンポなどでも記者クラブ問題は議論になる。しかし何故か具体的な行動には移さない。もし日本で同様の訴訟を起こしたらどうなるだろうか?私は、韓国と同様の結果を得られるのではないかと思う。グズグズ言っていないで、連帯して、戦えばいいのだ。ひとつ前例を作ってしまえば、会見から非加盟社を退去させる法的根拠がないことが明確になり、閉鎖性は改まるだろう。→詳細版

「現役世代は、読者をバカにしたカネ儲け主義を拒絶せよ」 2002.3.23

いやに派手で大きなビニール袋に入った「ご案内」がポストに突っ込んであった。風俗関係かと思ったら、読売新聞の勧誘だった。六ヶ月以上の購読契約をすれば「モーニング娘の時計やバスタオルが漏れなく貰える」というキャンペーンを展開しているのだという。朝日新聞は、サンプル紙を勝手にポストに突っ込んできたので、すぐ捨てた。このような迷惑チラシは法律で禁止できないものだろうか。

こうした動きは、産経が四月から月2950円に値下げ(それでも国際的にはまだ高い)するのに併せて、危機感を抱いている証拠だろう。新聞社には経営のプロがいないし民間企業が持つマーケティング機能などないから戦略に基づいた施策だとは思えないが、文字の拡大と併せて考えると、グッズが欲しいと契約をせがむのはモーニング娘ファンの子供で、読むのは爺さん婆さんというのが、今の典型的な読者像と考えられているようだ。20代30代の現役バリバリ世代は、新聞を読まないと決めつけているようである。

朝日新聞は四月から情報量を2割程度削減する。おかしなことに定価は2割値下げしない。かつて1行15文字詰めだったが、81年に14文字に、91年には12文字へと情報量を削減、今回さらに11文字とし「1文字あたり22.8%」拡大するというから、81年以前と比べると、1つの面内の情報量は、何と35%も削減されたことになる。それでも読売・毎日と共謀し、価格だけは一貫して上げ続けてきた。値下げは絶対にしない。再販規制で市場原理と関係なく末端価格を決められるからだ。実際にはマクロ経済がデフレだから最近は実質値上げになっている。

日経も四月から同様に情報量を削減するが、定価は下げない。しかも、おかしなことに「大きな文字でニュース満載」などと一見して矛盾とわかるバカなコピーを使って宣言している。朝日のようにちゃんと説明しないところがこの会社の傲慢な体質を良く表している。読売は既に2年前に、段数を15段から14段に減らした上で文字を大きくして情報量を大幅に削減している。

ダマされてはいけない。「高齢化に対応する」というのが新聞社の大義名分であるが、そんなものは大した理由であるはずがない。文字が小さくて困り出すような年令は、50代以上だろうし、本当に困っている読者がどれだけいるのか。実際の理由は明らかに別にある。新聞社は過去にどんどんページ数を増やして来たし、これからも増やす計画だ。これはデフレ下で定価の値上げが難しいなかで、広告スペースを増やして儲けるためである。文字を大きくして情報量を減らせば、ページ数を増やしても記者は増やさなくて済むから、売上高人件費比率を下げられる。つまり読者は、情報量を減らされるだけでなく、沢山の広告を見せられることによって負担がどんどん増えているのだ。広告が多いということは全体として質が低いことになるから、これは値上げに等しい。そもそも、デフレ下では定価を下げないことが実質値上げである。

情報量を減らされた上に実質値上げをさせられて、消費者は全くバカにされている訳だが、それでも新聞を定期購読する人が大多数なのだから、この人たちは、一体どういう教育を受けているのかと思ってしまう。公共料金か何かと勘違いしているのではないだろうか。とにかく、全国紙にはカネを払わないことが決定的に重要なことだということを強調したい。

なかでも最もバカにされているのが現役世代や若者である。高齢者は文字が大きくて少しは読み易いから良いかも知れないが、若者にとっては単なる迷惑であって値上げだ。情報量が減ることによる単純な損失しかない。全国紙がみな、高齢者向けの新聞ばかりになってしまって良いのだろうか。確かに300万部や1000万部といった巨大な顧客を相手にした新聞は、平均をとれば高齢化する。しかし、それでは未来の高齢者である現役世代が読者でなくなるし、そもそも現役世代がターゲットでないのでは新聞の役割を果たせると思えない。最大の問題は、現役世代や若い世代をターゲットにした新聞がないことなのだろう。新規参入の余地がある市場環境は存在しているはずなのだが…。

「医療分野にも同じ病巣」 2002.3.22

「病院のカラクリ、医者のホンネ」(テリー伊藤、和田秀樹)を読んだ。日本に普遍的な問題である「受益者(患者)よりも供給者(業界)の利益を優先する明治以来の非民主的システム」が、医療業界にも強く見られるようだ。なかでも医療分野における、1.評価指標がマーケットニーズとズレていて、2.組織が閉鎖的で人材に流動性がない、という問題点は、新聞業界と共通している。

第一に、「患者さんをよくすることに憧れてきた人たちを、いつの間にか、研究に憧れさせてしまうようなシステム」(和田)。これは全く新聞業界も同じ。最初は多くの人が、虐げられた人のために、世の中のために、と思って記者になるが、いつの間にか、単なる情報屋になり、社長人事など発表モノを1日早く抜くことに血眼になるようなシステム。それが評価指標だからである。調査報道や権力監視報道などジャーナリスティックな取材はコストが高く短期的には儲からないから、やらないことが暗黙の了解なのだ。

第二に、「(和田)たとえば東大の眼科の医局に入ったとします。それで、そこの教授が研究ばっかりしていて、まったく手術をしない。自分はそれがすごく気に入らなくて、ケンカをしてやめた--そういうことになったら、よその大学の医局はどこも取ってくれることはないでしょう。(テリー)なるほどね。患者だけじゃなくて、大学病院の医局も、相撲部屋になっちゃってるんだ。」米国では人材が流動化しているが、日本の医者は相撲部屋だというのだ。新聞業界もまさにそう。なにしろ新規参入がなく、全国紙など百年以上前に創刊された軍隊的体質を持った新聞しかないという古~い業界なのだ。どこも同じような体質だから、どんなに真っ当な理由があろうが、ケンカしたが最後、転職など基本的に同業者は受け入れない。

「(和田)『いったん町医者になって、そこですごくウデを磨いた人』とか、『地元でものすごく評判を上げた人』とかが、さっと大学に返り咲けるようなシステムがあって当然だと思うんですが‥‥。そうしたら、町医者になるのを、みんなこれほどイヤがらないでしょうし‥‥。」NPOや雑誌記者などで活躍した異分野の人材が記者になれるシステムも必要だと思うが、日本の新聞社は固く門戸を閉ざしている。

和田医師の言葉をそのまま新聞業界に当てはめて、政府に訴えたい。「『規制を緩和して、ちゃんとしたまともな競争原理が働くようにする』ということですよね。そうすれば、人事評価であれなんであれ、もうちょっとまともになると思うんです。」

「正攻法で進む」 2002.3.17

「あえて言うならば、運輸省がヤマト運輸のやることに楯突いたのである。不当な処置を受けたら裁判所に申し出て是正を求めるのは当然で、変わったことをした意識はまったくない」。宅急便の生みの親、小倉昌男氏が著書でこう述べているのを読み、我が意を得たりと思った。

小倉氏が監督官庁である運輸省を相手に行政訴訟に打って出たのは有名な話である。行政訴訟を起こした1986年当時は、バブル経済に向かいつつある日本経済の『全盛期』で、監督官庁の行政指導による「護送船団行政」を疑うものは異端だった。しかし小倉氏は、86年8月28日、運輸大臣を相手取り「不作為の違法確認の訴え」を起こした。

当時を振り返り、「行政訴訟という正攻法で進んでよかったと思っている。私は、政治家のいわゆるパーティー券は一枚も買ったことがない。それは、株主総会でなぜ特定の代議士のパーティー券を買ったのか質問されても返答できないからである」と記している。これは申請の認可を得るために政治家を使って裏で圧力をかける、という当時(今でもそうだが)の業界の悪習に従わなくて良かったという意味だ。この正攻法でない業界の悪習は、新聞業界で言えば、こうなる。おかしいと最初は疑問は抱きながらも、記者クラブや軍隊組織、年次主義、癒着に賄賂、ありとあらゆる悪習に染まり、旧来型組織と折り合いをつけつつ「大人」になり、社畜として安定生活を送りつつ、飲屋でグチり、たまにはシンポに出たり御用労組の活動に参加したりして「実は自分は会社とは違う考えを持ってるんだ」と密かに自分を慰める新聞記者。このような妥協は、全く正攻法とはいえない。「仕方がないんだよ、家族もいるし、生活も安定してるし」と諦めの説明しかできないから、「同じ穴のムジナ」とみなされ、多くの支持を集め得ない。

小倉氏はこう記している。「運輸省は慌てたと思う。路線延長の申請を5年も放っておいた理由など、裁判所で説明できるわけはないからだ。」これを私の訴訟についてなぞらえるとこうなる。「日経は慌てたと思う。HPを全面閉鎖させ、規定もないのに社員の表現の自由を奪った理由など、裁判所で説明できるわけはないからだ。」日本は法治国家なのだ。小倉氏と同様、あくまで裁判という正攻法で行くべきだと、私も確信している。ヤマト運輸は、正攻法で進んだからこそ多数の支持を集め、今日の成功につながった。その時は「変わったこと」であっても、何が正しいことかは、いずれ歴史が証明するのである。

「宗男疑惑で明らかになった機能不全」 2002.3.12

宗男議員の疑惑が次々と明らかになり、新聞・テレビはその責任を追求する報道を行っている。しかし、それではなぜ、これほどまでの疑惑がこれまで全く隠されていたのかという疑問が当然、湧くだろう。答えは簡単で、日本という国に「権力を監視する機能」がないからである。権力の監視はジャーナリズムの使命だが、それが全く機能不全に陥り、むしろ与党内の田中真紀子や野党のほうがその機能をやむなく代替していることが、宗男疑惑で図らずも明らかになった。

今回、使命を果たせなかった新聞は責任をとるだろうか。朝日新聞の北海道支社長や編集局長は責任を取って更迭されるだろうか。北海道新聞の編集局長は責任をとって退任や減給になるのだろうか。もっと言えば、ODA専門家として外務省の立場から取材し商売としてきた草野厚氏は、責任を感じてその権力追従姿勢を改めるだろうか。むしろテレビ出演の機会が増え、「焼け太り」しているのではないか。みんな、薄々知っていたことだろうが、それを調査報道しようとは考えもしないのだろう。そもそも、ジャーナリズムという機能は、権力の監視が使命であるから、その使命をいかに責任をもって果たせたかが所属する者の評価指標になっているのがまともな「機能体」であるが、新聞社は逆に権力と癒着して情報を得ることが評価指標になっているのが実態だからである。

その証拠に、戦後最大の疑獄の1つである88年の朝日新聞のリクルート未公開株に関する報道は新聞協会賞を授賞できず、『ニュース部門に該当作なし』だった。業界団体が自ら、「権力監視報道は評価しない」とあからさまに認めたのだ。というのも、この未公開株譲渡に『読売』は副社長が、『毎日』は元編集局長が、『日経』は社長の森田が関連して賄賂を受け取っていることがバレてしまったからである。「新聞業界が腐敗権力と裏でつながってる事実をよくもバラしてくれたな、そんな奴は評価せん!」という訳だ。逆に言えば、政官業に「報」を加えた「悪の枢軸」の構図を明らかにした点で、リクルート報道が百点満点の権力監視/調査報道だったことは疑いがない。

この一件ほど分りやすい例はない。新聞記者は、鈴木宗男がどんなに悪いことをしていようが、それには目をつぶって権力と一体化するためにPR記事を書き、PR記事を沢山書いた人が評価されて出世し、ジャーナリズムを実践する人を排除する、という仕組みが定着している。権力PR記者の典型である日経編集委員だった中島洋(現日経BP編集委員)など、慶応大学教授となり、NTTドコモの全面広告に出演し、大儲けである。権力監視というジャーナリズムの機能とは正反対のことを平気な顔でやり続けて商売としている国辱人間だが、自身ではジャーナリストだと思っているらしい(私に対してそう言っていた)。それが評価されてしまうのが日本の新聞社の悲しい本質なのである。権力そのものである一巨大企業のCMに堂々と出るジャーナリストがどの国にいるだろうか。

政治資金報告書を見れば、派閥のボスでもない宗男氏がトップ5に入っているのは明らかに不自然で、どう見ても怪しい。それに対して新聞記者は、取材もせず、調査報道もかけようとしなかった。一種の談合である。結果的に国会議員に「抜かれ」捲っているわけだが、新聞社は同業他社にしか目が向いていないから、恥だと思わないのである。国民など眼中にない。今回の証人喚問に際し、野党議員が現地に取材に行って数日であっさりと様々な疑惑と証言を聞き出しているのだから、やる気があればやれたのである。本来やるべきことを意図的にやらないことは、立派な反社会的行動だ。本来の使命と逆のことしかできないのであるから、新聞は、ジャーナリズムの看板を降ろすべきである。宗男疑惑の責任はむしろ、それを放置してきた日本の新聞社にこそあるのだ。

「『私の体験的ノンフィクション術』に想う」 2002.3.7

この手の本では、立花隆「知のソフトウェア」以来の感動を覚えた。これは記者・ルポライター必読の古典になり得る本だと思う。「ノンフィクションは小文字の文芸」との氏の持論には納得である。

早大文卒、出版社、業界紙出身、PCは一本指操作。というと絵に描いたような古臭いダメマスコミ人を想像するが、佐野はその枠内での、スーパー正統派ノンフィクションライターである。7歳年上の立花隆でもインターネットを使いこなし世界中の情報を駆使する(つまり枠外)時代だが、佐野は純和風を保っている。だからこそNHKにも出るし、作品は国語の教科書にも採用される。

特段、権力監視を使命とする訳でもなく、自身でもジャーナリストという言葉は使っていない。愚直に歩き、見て、聞いて、事実を積み重ね、背後にある大きな時代や真理を描き出すノンフィクションライター。効率性やカネ儲けなどは関係ないと言わんばかりで、それだけに、いい仕事ばかりしているな、と尊敬の念が生まれるのだろう。そこには、政治的意図や市民活動家の側面は全く見られない。立花隆のように抽象的な未知の真理(宇宙や脳)を探求するため文献にあたり専門家に会い、といった学者まがいの座学系ではなく、興味の対象はあくまで人が中心で、とにかくフィールドワークをベースとした徹底的な現場系だ。その点では本多勝一に近い。仮説を立て、とことん取材し、検証していく。絶滅寸前の貴重な「人種」と言えよう。

ただ、ノンフィクションライターという仕事が、このような希有な人、つまり経済的成功などどうでも良い奇特な変人だけに許された仕事ではいけないと思う。コマーシャリズムとジャーナリズムが両立される仕組みさえ作ってしまえば、一般的に認知される普通の職業になり得るのであり、読者のために良い仕事をした人が良い生活ができるという正常かつ当り前の市場原理が働くのだ。それを妨げている障害(再販など経済的規制やマネジメントノウハウの欠如、新規参入意欲のなさ)を取り除けばよい。そのような社会は、民主国家にとって健全である。その時こそ、この本に収められたノウハウは活かされるだろう。

早大文卒ルポライターという点では38年生れの鎌田慧と似ているが、佐野には市民運動臭が全くない。また、同年(47年生れ)の沢木耕太郎といい、46年生れの猪瀬直樹といい、「団塊の世代」であり、同世代内競争が激しい一方、就職活動時に大学紛争真っ最中という「時代」が生み出した「異端」とも思える。この3人は、ともに大宅壮一ノンフィクション大賞を受賞しているが、3人とも方向性が異なり、個性的な独自の世界(旅、行革、時代?)を築いて存在感を示している。さて、そのジュニアにあたる我が世代は、同じように世代内競争は激しかったが、大学では学生らしい反骨精神のような空気は綺麗サッパリ消え去っていた。年金もろくに貰えなければ、団塊の世代が作った借金も返さねばならない(国債の償還)。本来はこの不公平に対し剥き出しの世代間闘争があって然るべきであるが、至って大人しくそれが運命と言わんばかりの無気味な静寂を保っている。そのような中から、果たして、どのような人材が生まれてくるのだろうか。

「未だ『戦後』を脱せない日本 -過去1年のCMお蔵入り事件が示す『情報統制社会』-」 2002.2.28

1月23日午後、東京・内幸町のプレスセンターで開かれた新聞協会の運営委員会で、読売新聞社長の渡辺恒雄と産経新聞社長の清原武彦の間で、激しい応酬が展開されたという。

渡辺「あのCMは何なんだ。あんたんとこは副会長だろう。恥ずかしいと思わないのか!」。清原「なに怒ってるんですか、本当のことを言ってるだけでしょう。僕は問題ないと思いますよ」。朝日新聞はじめ他社の委員も、ナベツネに同調し産経のCMを批判、産経が孤立しイジメられる格好となったそうだ。

問題のCMは「夕刊がこの世からなくても犬にとっては困らないわ、夕飯がなくっては困るけど…。夕刊やめて、2950円」「新聞、新聞って、毎日忙しいんだから…。一日二回読むのは大変だわ」などという消費者の立場に立った秀逸なテレビCMだ。産経は1月28日にCMを打ち切らざるを得なくなり、清原社長は29日、何と新聞協会副会長を辞任に追い込まれた。(以上、「創」3月号、「週刊文春」2002.2.28号)

消費者は、新聞業界のエゴによって、重要な情報を得る手段を奪われたことになる。夕刊などなくても困らないどころか、紙資源の無駄遣いで環境破壊に加担しているのが実態だから、ないほうが良い。少なくとも私の周りで読んでいる人は見当たらないし話題にも上らない。産経のCMはエンタテイメントとしても良く出来ていたし、これに圧力をかけて打ち切らせるのは表現の自由を侵す。自由主義社会における健全な競争政策上も問題がある。産経には自由にCMを流す権利があるのであり、公正取引委員会は摘発すべきだ。

こうした圧力は氷山の一角と言える。過去1年で表面化したものとしては2001年2月、中堅コンビニ(株)am/pmジャパンが「食べてもわからん保存料、かけてもわからん保存料」と保存料ゼロをアピールする「フローズンとれたて弁当」のCMを早朝に流したところ、コンビニ各社が加盟する「日本フランチャイズチェーン協会」(会長・後藤茂ファミリーマート代表取締役会長)が即日、「消費者の不安を煽る」と放映中止をam/pmに要請、その日の午後には同社CMがお蔵入りになった事件があった。健康志向の消費者にとっては重要な情報を得る手段を奪われたことになり、消費者の利益は失われた。

同年10月には「セブンイレブン・ジャパン」が、同社の弁当・惣菜が「保存料・合成着色料ゼロ」とのCMを流し始めたところ、同様に「待った」がかかっている。味の素(株)や武田薬品工業(株)など約960社が加盟する日本食品店派物協会(=JAFA、協会会長は稲森俊介・味の素相談役)から「無添加の強調は添加物への信頼性を損なう」(11月18日付「朝日新聞」)とのCM自粛要請文が送られてきたという。さすがにセブンは最大手でもあり、CM中止とまではいかなかったが、他社に対する威嚇効果は大きかったはずだ。これらエゴ丸出しの業界団体の公益を無視した時代錯誤な行動は、もっと報道されるべきだし、監視されるべきである。(以上、週刊「金曜日」2001.12.21号)

こうした事実が示唆するのは、残念ながら、日本の権力構造は未だ『戦後』のままだということである。戦後だから、経済を復興させるために、とにかく産業が優先。そのためには消費者や生活者、有権者の立場は犠牲になってもよろしい、民衆に余計な情報も与えてはならん、憲法は建前であって人権なんて百年早い、という構造なのである。それはいわゆる「55年体制」として戦後の政治・経済的安定のもとで強化され、高度成長へと導いた。しかし、憲法の理念にもそぐわない一時的措置であるはずが、戦後57年も経った今でも続いているのは驚くべきことだ。だから国民は経済的に先進諸国にキャッチアップしても、豊かさを実感できない。政・官・業ばかりに権力と豊かさが集中しているからだ。国民に本当の主権がない。

自民党本部が、自民党宮城県連作成のテレビCMをそのまま放送させなかったのも同様である。これは、主婦が「私が総理大臣をやったほうがましよ」と叫ぶものだったが、自民党本部が「総理(=森)批判に取られかねない」として削除を求めたものだ。結局、2001年2月に修正されてしまったものが放送された。この事実は一部、事実関係が報道されたからまだましであったが、これはCM自体が面白かったこともあり、例外的なものである。

むしろ典型的なのは、2001年3月、民主党のCMが、自民党の圧力を気にしたとしか思えないテレビ局2社(日テレ・テレ朝)によって、修正を余儀なくされた事件だ。文句がついたCMは「公共事業編」「入札編」など全6本。「公共事業編」は、家庭内で老夫婦が会話をしている設定で、「毎年40兆円の公共事業ですって」と驚く妻に、夫が「向こうには減らせないわけがあるんだよ」と説明。続けて鳩山由紀夫代表が「公共事業費3割削減」を訴える内容。「入札編」は、外国人ビジネスマンと日本人ビジネスマンの商談の設定。外国人の「談合って何?」との疑問に、日本人が「日本には目に見えない決まりがあるのさ」と応じる内容となっている。

これらCMは同年3月25日から日本テレビとテレビ朝日で放送される予定となっていたが、テレビ局側が「特定の政党への批判を類推させる」と及び腰になり、「入札編」の放送拒否、「公共事業編」のセリフ修正(結局、「向こうには」を「要するに」に修正させられた)を通告してきたという。民主党は「事実上の検閲。これでは我々のメッセージが伝えられない」とテレビ局の姿勢に猛反発し、ホームページ上で修正前CMを流したが、その事実を知ることが出来た有権者は少なかったはずだ。野党が政権党を批判するCMさえ流せないのでは、一体、有権者は何で判断すれば良いのか。日テレとテレ朝は、全く愚かとしか言いようがなく、権力の広報機関であることが改めて露呈された。(3月22日付「日刊ゲンダイ」「スポーツニッポン」、民主党HP)

テレビ局は新聞の系列下におさまり、その企業グループの収入の少なくとも半分以上はテレビCMや新聞広告だ。勿論、コンビニをはじめとする業界が大手スポンサーに名を連ねる。業界は政治献金や公共事業等で政権党とつながっている。従って、マスコミが業界や政権党に気を使う構造となり、消費者や生活者・有権者は、自身にとって有益な情報に蓋をされ、事実関係すら容易に入手できない『情報統制』の状況にある。一方で、それを伝える使命を持つジャーナリズムは絶望的なほどに機能しておらず、発表モノを垂れ流す(大新聞のニュースの八割は発表モノ)ことで、積極的に権力の広報役に勤しんでいる。

つまり、資本の系列化が進んだ結果として、「表現の自由」や「消費者・生活者・有権者の立場」が弱体化される後退現象さえ見られるのだ。「もはや戦後ではない」(1956年経済白書)どころではなく、日本はその権力構造という点において、本質的に終戦直後に後戻りしているとさえ言える。私が何度も主張しているように、こうしたタブーを中心的に編集し、市民(消費者、生活者、有権者)に積極的に伝える姿勢を持つメディアが必要なのだ。日本はいい加減に『戦後』を脱して憲法の理念に基づく本来の民主国家に移行すべきなのである。

柳沢金融担当大臣は2月26日の国会答弁で、個別銀行の「特別検査」の結果は公表しない、と堂々と断言した。世間の不安を煽り、風評被害が起きることを防ぎ、銀行とその融資先企業を守るためだそうである。「不安を煽る」というのは業界エゴを通すための常套文句であり、そこに国民の視点はない。国民をバカにしている。薬害エイズ問題も同様の構図であり、早期に情報公開していれば助かった人は沢山いたが、厚生省は医薬品業界の利益を優先した。これら官僚・大臣の姿勢には、消費者や有権者の立場は微塵も見られない。正確な情報を元に市場が判断した結果として企業が潰れるのは構造改革を進める上で極めて好ましい。市民に有益な情報はもっと容易に流されるべきだし、そのようなメディアやインフラ(本物の情報公開制度)も必要だ。公共情報の公開は民主主義の基本である。一体、日本は、いつまで『戦後』の事実上の『情報統制社会』を続けるつもりなのだろうか。

「同じネット問題でもユニークな争点 -『正確な事実を基にした表現の自由』権-」 2002.2.19

二月十八日、東京地裁にて原告、被告ともに最終書面(準備書面3)の提出を行った。原告側の最終書面は、業界の重鎮三名(北村肇、山口正紀、浅野健一)の意見書の内容を踏まえ、45ページにもなった。被告側の最終書面は、新たな証拠なども特別なく、嫌に余裕しゃくしゃくである。判決がどう出るかは全くわからないが、やるべきことはやった。何しろ前例のない訴訟である。過去の新聞記者と経営側(会社)との間で争われた裁判についてはHPにアップしたが、該当するものは山陽新聞社のものくらいであり、それは原告が勝っているが、37年前と大昔の話でしっくりこない。

「インターネットと表現の自由」という視点での今日的な判例は、少なからずある。しかし、同じ「裁判所で争われているネット上の問題」でも、掲示板サイト等において氏名を名乗らず情報源も書かずにあることないことを風説の流布まがいに書き込み誹謗中傷・名誉毀損で訴えられる、といったケースは、本訴には全く当てはまらない。私の場合は全く逆で、堂々と氏名を明らかにして情報源(もちろん『権力』のみ)を正確に明記したことについて争っている。その点がユニークなところだ。名誉毀損では主に事実関係や真実性、相当性が争われるが、本訴において、被告は事実関係について争いがないことは認めている。

前者についての裁判所の姿勢は、従来通り、権力(企業)寄りとなっている。日本生命が「2ちゃんねる」に書き込まれた内容が会社の名誉を傷つけているなどとして削除を求めていた問題で、東京地裁(野口忠彦裁判官)は昨年8月28日付で、仮処分申請を認め、2ちゃんねる管理者に対し削除を命じる決定をしている。(私は、仮に書き込みに嘘が含まれていても、実態として「便所の落書き」の集合体レベルであるメディアに過剰反応した日生のほうがおかしいと思うので、この判決には疑問を持っている。ネット掲示板とプリントメディアを同等に考えるのは、メディアリテラシーが未熟でその教育も為されない日本の現状を象徴している。)

本訴訟は、インターネットという新しいメディアにおいて、「正確な事実を基にした、言論・表現の自由」権を争ったものであり、これは世界にも例がないであろう。会社の「編集権」が個人のHPにまで及んでしまうのか?社内規定さえなく「作るべきだ」と現場が主張しているのに、簡単に口頭命令で個人のHPを全面閉鎖(被告が問題視しているのは文書数で全体の4%だけである)させることができてしまうのか?後世に影響の大きい判例として、非常に重要な判決になると思う。三月二十五日十三時十分、その判決が下る。

《以下、最終書面より》

第9 裁判所に期待されるもの

もし、このような処分及び見せしめ人事が、裁判所においても「正当」であると認められれば、それは新聞記者には「言論・表現の自由」がないと、裁判所も認定することになる。その意味で、本件訴訟は憲法上の重大な意味を持っている。

また、本件は氷山の一角であり、社内言論の不自由を感じながらも不当人事を怖れてモノを言えない記者は、新聞社内に沢山いることを理解していただきたい。本訴は、言論の自由をその存立基盤とする新聞社が、社員の言論の自由を正当な理由なく奪ったことを争っている点で、極めて重大である。なかでも、規定を作るよう要請した行為に対して、それを現場で隠匿し、命令に従わなければ強引に処分するという被告の姿勢は、まさに暗黒時代同様であって、法治国家では到底、許されるものではない。

個人の言論の自由が保障されない国は、健全な民主国家から程遠い。裁判所が、憲法に保障された「言論・表現の自由」の理念に則し、公正かつ賢明な審判をくだすことを心から願うものである。

「モノ書きは諮問機関に『筋を通して』参加すべきだ」 2002.2.18

文芸春秋三月号に、堺屋太一が「平成官僚は無能すぎる」と題した文章を載せているが、これには心底驚いた。小渕内閣の経企庁長官として入閣し、ただ国債を増発して若い世代(つまり私たち)に借金のツケを回し、景気を全く回復できず、要するに何の役にも立たず税金を無駄遣いした責任の一翼を担ったのは堺屋氏である。政治家は結果で評価されるのであり、全く結果を出せなかった堺屋氏は、とても官僚にモノ申せる立場にはない。それが、驚くなかれ、副題は「大不況・鎖国化・秩序破壊の責任者よ、退場せよ!」である。大不況を更に深刻にしたのは自分であるにもかかわらず、である。論壇からさっさと退場すべきなのはおまえである。恐ろしき厚顔さだ。

評価するのはまだ早いと言われるかも知れないが、堺屋式のケインジアン的発想で公的支出を増やしても、構造問題を原因とする不況は克服できないという事実は、バブル崩壊後に繰り返された失敗から明らかであることは、間違いなく歴史が証明するはずだ。自分を棚に上げて無能な官僚だけのせいにするのは、全く滑稽と言うほかない。堺屋氏には言う資格がないのだ。このような大失敗を犯した評論家は、その評論家生命を絶たれなければならぬのに、それを使う文芸春秋社の見識のなさにも驚いた。

その意味では、「行革断行評議会委員」として行革の実務に携わっている猪瀬直樹氏も、評論家として大きなリスクを負っている。竹中平蔵氏もそうである。このまま行革が失敗し、また景気が悪化した状態で辞任となったら、国民は今後、彼らが何を言っても信じないだろう。結局、達者なのは口だけじゃないか、ということになる。だから彼等は、自分の主張が通らないならば、大橋巨泉氏のように、さっさと筋を通して自分から辞めるべきなのだ。それをせずに色々な理由をつけて権力にしがみつくなら、後からどう批判されても仕方がない。どんな言い訳をしても無駄だ。今、猪瀬氏は道路族に押されぎみだが、これ以上妥協しなければならないならば、理由をはっきり述べて辞めるべきだと思う。

新聞労連が97年に定めた「新聞人の良心宣言」では、[権力・圧力からの独立]の(2)で「公的機関の審議会、調査会などの諮問機関に参加しない」と規定している。確かに、ジャーナリストとしては、その通りだと思う。論説委員や多数の新聞社OBが審議会等に取り込まれ、政策決定に参加しているがために、後輩である記者も政府の決定を批判できない事態になっているというのは、事実であろう。

しかし、新聞人の最終的な目的が、本当に社会を良い方向に変えることにあるとしたら、権力に自ら参加し実行者となることは、極めて有効な手立てであることは疑いがないのだから、私はむしろ、参加すべきと考える。都知事選に立候補して本当に変えようとした大前研一氏のような生き方こそ尊敬に値する。現実を変えられないのなら、報道する意味も、評論する意味もないと思うからである。勿論、参加した後は、持論に対し妥協せず、筋を通すことが絶対的な条件である。

「2つのジャーナリズム媒体からエースが去った」 2002.2.5

最近、ここ数年の日本の雑誌ジャーナリズムにおいて間違いなく中心にいた若手2人が書いた本を読んだ。「『噂の真相』トップ屋家業」(西岡研介)と「編集者からの手紙」(山中登志子)である。西岡氏は高検の則定スキャンダル、森の買春スキャンダルなどで噂真を全国区の雑誌に育て、山中氏は「週刊金曜日」はともかく、その連載をまとめた別冊「買ってはいけない」の爆発的ヒット(295万部)で全国にその名を轟かせた。いずれもそれぞれの編集部におけるエース的存在だった。

両者の活躍が示すのは、噂真は月刊誌なのに権力スキャンダルの特ダネニュースを飛ばし、金曜日は週刊誌でありながらニュースがなく、企画で持ちこたえている、というそれぞれの媒体の逆転した特性である。これは、2人がそれぞれの雑誌を去った一因でもあろう(現に西岡氏は「週刊文春」に移った)。

かたや権力と戦う反権力スキャンダル雑誌、かたや市民派サロン雑誌、との印象があるが、その象徴的なエピソードが、この2冊で共通に語られているテーマ、つまり天皇報道に表れている。噂真は、雅子さんを呼び捨てにしたために右翼の襲撃に遭い、編集長の全治1ヶ月を始め、血を流して言論の自由を守る姿勢を明確にした。「呼び捨ては誤植であり意図的なものではない」と説明されているが、チェック体制が甘いあたりが確信犯的でもあり、これはまさに聖域なきジャーナリズムを実践して戦っている結果といえる。

一方、金曜日はといえば、97年11月、左に日の丸を持った昭和天皇、右にヒトラー、太刀持ちに従えて天皇が五輪マークの上に土俵入りしているイラストを、天皇制反対で有名な本多勝一氏が社長の当時、「侮辱もあってはいけない」「面倒になることを避けたい」などと不掲載を決めたことが記されている。山中氏はこの不掲載に反対していた。

2つの媒体を比べる際に、このエピソードに勝るものはないであろう。やはり、市民派サロン雑誌より戦う反権力雑誌のほうが、スキャンダル色が強いとはいえ、ジャーナリズムにより近いと言わざるを得ない。金曜日は、こうした負のイメージを払拭し、その強み(広告に依存しない、読者の意識が高い、等)を生かした「戦う雑誌」に変貌を遂げない限り、ジリ貧間違いなしだろう。

「《録音》は権力監視の鉄則である」 2002.2.1

大橋巨泉、田中真紀子が政治の表舞台から降りた。本当に改革しようと考えている人は、旧体制の旧組織の旧体質が受入れなかった。2人とも、政策を打ち出す以前の問題として、民主党・自民党・官僚という旧い組織の旧い体質を問題視した点で共通する。それは、私が日経という官僚組織の旧体質、腐敗した業界体質を批判して排除されたのと全く同じであり、『また被害者が出たか』と、忸怩たる思いで一杯になった。

日本の既存権力というのは、全くどうにもならないほどに強固に新参者を拒否するのだ。特に巨泉が言った「あと2年も飼い殺しにされるのはご免だ」との発言は、私も同じようなことを人事部長に言った経緯があり、全く同感である。しかし、批判だけしていても変わらないので、両者とも、具体的行動に出て欲しい。それは訴訟でも市民運動でも政治活動でも良いのだが、その際に重要となるのは、決定的な証拠である。

真紀子更迭後、NGO側のメモが今さらながらに公表されたが、メモは決定的な証拠にならない。そうなると「言った言わない問題」が発生し、最後は真相究明をせずに「ケンカ両成敗」などという子供のような結論になってしまうのが、この国の旧体制の体質であることがはっきりした。

NGO『peace winds japan』が記者会見で読み上げたメモによれば、鈴木宗男は「アフガン会議では一銭もやらんから、おぼえておけ」と発言したそうだ。この団体は他にも色々とメモを残しているが、それほど頻繁ならば、何故録音しなかったのか。NGO側は、鈴木宗男の「おまえらなんかに税金は一銭もやらない」といった発言・暴言を、証拠として、全て録音しておくべきだった。

そして、ケニー野村がサッチーとの通話記録を公開したように、国民に対して公開するのだ。東芝暴言事件のように、HPで公開するのだ。2000年2月、越智通雄・金融再生委員長が、金融機関役員らを集めて開いた講演で、金融監督庁が金融機関に対して行う検査に関し、「検査の仕方できついとかあったら、どんどん直接仰せ下さい。最大限考慮する」などと、検査に手心を加える発言をしていたことが、民主党による録音テープの公開によって明らかとなり、辞任に追い込まれた例もある。外務官僚や宗男のNGOに対する発言は、それこそ税金を使った公務であり、プライバシーでは全くないから安心して公開できる。

重要なことは、権力とコミュニケーションする場合、電話であろうが、面会であろうが、会議であろうが、講演であろうが、とにかく記録に残る紙ベースの場合以外は、全て録音することだ(小型の録音機は安価ですぐに手に入る)。それこそが、旧い権力と戦う改革者の武器であり、鉄則なのだ。記録があれば、裁判でも優位に立てる。これは、どんなに言い過ぎても言い過ぎることはないくらい重要である。私は自身の体験で実感し、後悔もしているのだ。上司の暴言を録音さえしていれば、私は日経を追い詰めることが間違いなくできた。もしこのことを分かっていない人がいたら、知らせてあげて欲しい。それは日本という国のために必ずなることなのだから。

「いったい何がおめでたいのか」 2002.1.1

小泉首相の年頭所感は予想通りだった。「新年明けましておめでとうございます。昨年12月1日の愛子内親王殿下のご誕生を、心からお祝い申し上げ、健やかなご成長をお祈り申し上げます。……」

経済の悪化、失業率・自殺率の上昇など日本全体が「喪中」に等しい状況のなかで、この無責任な「おめでとう」は何だろうと思う。自分の気持ちさえめでたければ他人などどうでもいい、という公共性の欠如を感じざるを得ない。このミーイズムが国レベルで展開された結果、米国を中心とするいわゆる先進諸国が90年代に一気に世界の富の集中を加速させ、世界全体での貧富の差が拡大、テロの遠因となったのではなかったか。一国の首相の言葉としては、無神経も甚だしい。

せめて国民のことを考えているかと思いきや、二言目では、国民を差し置いて内親王誕生だから、更に感情を逆撫でる。一国の責任者としての状況認識と決意表明が真っ先に来ないのは絶望的である。それでもそのような首相の支持率が高いのだから、国全体が自浄作用を失っているというしかない。本当に権力構造を変えるためには政権交代以外にあり得ないが、この支持率では難しいだろう。今年もさらに悪い方向に向かうことは確実だ。かつての欧州諸国のように、経済の底割れ、失業率20%といった混乱に発展して初めて、国民は政権交代の必要性に気付き始める。これは総じて賢い訳ではない市民が主権を持つ民主主義の弱点だ。

55年体制以降、8ヶ月(細川)を除いて、つまり時間にして98.5%は自民党が政権を握っている。そして、それを監視する仕組みである第四権力(ジャーナリズム)も戦後、同様に戦前から続く権力の広報紙以外に一紙の新規参入もなかった(つまりこの権力は自民党より長い)ことから、機能していない。何をどう差し置いても、とにかくこのどちらかを変えなければいけないことに気付き、実行に移るべきである。「全ての権力は腐敗する。絶対的な権力は絶対に腐敗する。」(十九世紀英国の歴史家J・E・アクトン)のだから。

「集中証人尋問で再認識した張り子の虎とその威を借る狐」 2001.12.23

「暖房の設定温度を一度下げる人たちへ」 2001.11.23

「新聞業界の体質を表すSEVEN休刊」 2001.11.9

「知られざる新聞社の特権」 2001.11.1

「炭疽菌とナウシカ」 2001.10.29

「論理に勝る非合理な『善玉・悪玉論』」 2001.10.8

「人証決定」 2001.10.1

「8年の横暴」 2001.9.30

「バベルの塔の崩壊」 2001.9.14

「複雑化するジャーナリズムの標的」 2001.8.31

「千と千尋の神隠し、その民俗的空間」 2001.8.20

「旧体制ロボット破壊の歴史的意義」 2001.7.31

「裁判と人生」 2001.7.23

「権力というものに鈍感な権力者」 2001.7.16

「構造改革の聖域」 2001.6.24

「悪魔に申し訳ないことをした」 2001.6.20

「誠意のない編集部」 2001.6.9

「金曜日の訂正とお詫び」 2001.6.8

「金曜日よ、おまえもか」 2001.6.7

「腐った魚の眼を持つ利権組織の兵隊記者」 2001.5.22

「田中知事のインパクト」 2001.5.19

「間抜けな民主党」 2001.5.10

「第一回期日」 2001.5.8

「答弁書の嘘」 2001.5.2

「ユニクロ礼讃」 2001.4.24

「恐怖人事による統制」 2001.4.19

「OhmyNewsの衝撃」 2001.4.15

「人権を守るインターネット」 2001.4.10

「日本の黒い夏」 2001.4.8

「雨」 2001.3.31

「無法地帯」 2001.3.29

「テレビCM タブー」 2001.3.26

「JR タブー」 2001.3.25

「News Release」 2001.3.21

「新聞を定期購読すること=自民党に投票すること」 2001.3.6

「日経新聞は『報道』機関なのか?」 2001.2.26

「『良心の宣誓』が法制化されている国」 2001.2.16

「政治的に正しくない視点」 2001.2.02

「『自動車絶望工場』で作られた車に乗りたいか」 2001.1.10

「制度は人を変えるのか-1」 2001.1.4

「賢明な消費者を育てる方法」 2001.1.2

「ダメ演歌を聞かされる都市部の住民たちへ」 2000.12.31